[Publié in cat. de l’exposition Échanges d’espaces. Œuvres du Fonds régional d’art contemoporain de Franche-Comté (musée Arlaud, Lausanne, 17 décembre 1994-25 février 1995), Dole, Frac Franche-Comté, 1994, p. 10-18.]

Au dix-neuvième siècle, la marchandise s’interpose massivement entre l’homme et le monde ; se multiplient à l’infini le nombre et les sortes d’objets qui nous environnent.

L’art attendra le début de nos années soixante pour, de cette médiation, faire ses choux gras. Il est pour le moins curieux de constater que, si émergea alors un nouveau type de société — une décade plus tard le sociologue Alain Touraine devait la qualifier de « post-industrielle » —, c’est à partir de ce problème de l’objet qu’en ont été détectés les premiers signes. 1960 peut être tenue comme la date de naissance du Pop Art ; c’est aussi celle de la parution de l’étude de Vance Packard [1] sur le gaspillage. L’objet, depuis, n’a pour ainsi dire cessé de hanter la scène artistique.

Certes on m’opposera l’intérêt des surréalistes pour l’objet, ou tel porte-bouteilles. Mais l’échelle n’est pas la même. À une société où la valeur d’usage tend à devenir secondaire, correspond un art de l’objet et de l’image, largement diffusé et concurrençant les savoir-faire artistiques traditionnels. La dimension du phénomène, qui moins que de l’inventio ressortit à un Zeit Geist et à la façon dont toute une époque se parle, le situe à l’exacte mesure de ce qui a frappé les esprits, le désigne comme une réponse à une interpellation du monde.

Depuis trente-cinq ans plusieurs générations d’artistes ont alimenté en œuvres un vaste corpus : depuis les répliques en bronze des boîtes de bière Ballantine de Jasper Johns (1960), celles en contre-plaqué des emballages de tampon à récurer Brillo de Warhol (1964), jusqu’aux propositions qui ont marqué les années quatre-vingt comme celles de Bertrand Lavier, Jeff Koons et Haim Steinbach, sans compter les Nouveaux Réalistes ou la Sculpture Anglaise. La distinction des différents mouvements, entre le Pop et le Neo-Pop par exemple, est sans importance pour comprendre cet « art orienté objet [2]. » L’historiographie est trop friande de micro-différences érigées en ruptures.

Dans ce large cadre, peuvent être incluses plusieurs œuvres du Fonds régional d’art contemporain Franche-comté, celles précisément de Ueli Berger, Marie Bourget, Robin Collyer, Peter Fischli et David Weiss, David Mach, Didier Marcel, Matthew Mc Caslin, Judy Milner, Markus Raetz, Hughes Reip, Beverly Semmes, Wiebke Siem, Thomas Schütte et Erwin Würm — avec cependant quelque risque d’anachronisme (Berger, par exemple, est un héritier de l’Art Concret suisse). Il va sans dire qu’une approche aussi globale ne prétend pas épuiser les significations de chaque œuvre.

L’objet singulier ?

L’art est muet, dit-on, et le critique toujours d’emblée suspecté, en remplaçant l’art par des mots, d’être l’agent d’une monstrueuse déperdition du sens. Le silence ne vaut-il pas mieux ? L’œuvre n’est-elle pas autosuffisante ? Wittgenstein, en affirmant dans le Tractatus la non-traductibilité d’un quelconque langage en un métalangage explicatif, a porté de l’eau à ce moulin qui n’en manquait pas.

Curieusement, il est arrivé à Sartre d’esquisser, à propos de l’objet, ce motif de la tautologie — en la faisant, il est vrai, symptôme d’un malêtre :

« Par exemple, voici un étui de carton qui contient ma bouteille d’encre. […]

Eh bien ! c’est un parallélépipède rectangle, il se détache sur — c’est idiot, il n’y a rien à en dire. [3] »

Et à la première page de son journal, Roquentin-Sartre note :

« Tout à l’heure quand j’allais entrer dans ma chambre, je me suis arrêté net, parce que je sentais dans ma main un objet froid qui retenait mon attention par une sorte de personnalité. J’ai ouvert la main, j’ai regardé : je tenais tout simplement le loquet de la porte. »

Roland Barthes, commentant ces passages de La Nausée, parle d’un « entêtement de l’objet à exister en dehors de l’homme [4] ». Plus récemment, Clément Rosset a tenu un propos plus extrémiste sur cette sorte d’idiotie : l’objet singulier est coupé de tout rapport ; le philosophe, qui en établit à l’envi, ne fait pas assez droit à la foncière idiotie du réel ; c’est là sa bêtise… [5] Mais le texte de Sartre nous est cher pour ce qu’il indique déjà toute une thématique de l’objet dans l’art : non seulement son idiotie, mais aussi son silence et sa personnification.

Georges Perec, dans Les Choses, un roman des années soixante, raconte la vie d’un jeune couple et sa façon de se meubler, de s’entourer d’objets. Le roman se termine par une « tragédie tranquille ». Jérôme et Sylvie, « à bout de course, au terme d’une trajectoire ambiguë qui avait été leur vie pendant six ans, au terme de cette quête indécise qui ne les avait menés nulle part », quittent Tunis. Fausse issue, car l’histoire des choses est sans fin :

« Ils iront à Bordeaux […]

« Ils auront leur divan Chesterfield, leurs fauteuils de cuir naturel souples et racés comme des sièges d’automobile italienne, leurs tables rustiques, leurs lutrins, leurs moquettes, leurs tapis de soie, leurs bibliothèques de chêne clair.

« […] Ils auront les faïences, les couverts d’argent, les nappes de dentelle, les riches reliures de cuir rouge. »

Le roman se termine par une citation de Marx qui dit en substance que le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Autrement dit, la quête des objets a été au moins aussi importante que ceux-ci.

Ce terme de « quête » invite à braver l’interdit de la tautologie, de la singularité et du silence, à réintroduire l’objet dans un rapport, une relation — au sens où « relater » c’est aussi « raconter ». Par quel récit l’« art orienté objet » est-il donc porté ?

Objets transformables et transformés

En regardant telle œuvre-objet, notre petite gymnastique intellectuelle, plus ou moins spontanée (selon notre familiarité avec l’art d’aujourd’hui) est double. D’une part nous référons ce que nous voyons à un objet ou à un type d’objet connu de nous et appartenant au monde des objets usuels, d’autre part nous décryptons les signes d’une accréditation de l’objet en tant qu’art. Cette double indexation, se fait dans deux lieux radicalement disjoints, l’art et le monde (nous pouvons donc la dire « hétérotopique »). Si l’objet usuel et son autre artistique se présentent simultanément à notre esprit, c’est en fonction d’une présupposition capitale : celle qui donne le second comme le produit d’une transformation dont le premier a été le point de départ. Notre saisie de l’œuvre présuppose le récit de cette transformation — d’ailleurs ce récit latent ne manque pas de surgir dans les conversations sur l’œuvre et sur l’artiste qui en est l’auteur. Cette transformation très matérielle d’un objet mondain en un objet d’art renvoie à la transformation structurelle, caractéristique de tout récit, le « parcours narratif » faisant passer un Sujet (notre objet) d’un état initial à son contraire [6]. De la même façon, par exemple, que le petit Poucet pauvre et malheureux acquiert, par la magie du conte, richesse et bonheur pour lui et sa famille, l’alchimie artistique fait passer l’objet de son appartenance mondaine à celle d’un autre lieu, l’art. Dans les deux cas ce qui se transforme ainsi ne conserve pas son identité.

Notre reconnaissance du monde extérieur est acquise. Nous ne butons, au plan de cette référence extérieure, sur aucune difficulté. Robe, maison, chariot, chaise, fauteuil, verre et bouteille, couverture, pare-brise, bulle de savon, souvenir exotique, télévision et objet gore, il n’y a rien que nous ne reconnaissions facilement, qui ne soit extrait d’un quotidien banal et démocratique. L’univers convoqué est toujours celui de la culture de masse (la low culture des Anglo-Saxons).

En tant qu’opposé à l’art, l’objet de départ est celui que connote l’usage, comme l’utile s’oppose à l’inutile. Mais il comporte d’autres types de connotations présentes alternativement ou simultanément (et/ou) : — il est nombreux (fabrication industrielle, standardisation…), — il est trivial (matériaux bon marché, forme kitsch…), — il a une durée de vie réduite, son obsolescence (celle des objets de « la société de consommation ») s’opposant à la pérennité historique de l’art (quand il s’agit de performance, il y a toujours au moins des traces qui prétendent à cette pérennité).

À l’autre extrémité du récit, l’œuvre s’oppose à l’objet commun, par son inutilité et sa signature (implicite). Les décalages portent sur la forme, les matériaux, le mode de fabrication, l’échelle, le mode de présentation… La critique des œuvres commente en général ce point. Elle s’attache à faire remarquer les attitudes et les idées de l’artiste — lequel semble avoir agi de façon monomaniaque en faisant fond sur un détail, une forme ou une pratique. Le récit, ce qui se raconte de l’œuvre, prend souvent son départ en ce point de fixation. Le terme de mythologie individuelle, avancé en 1972 par Harald Szeemann pour décrire un groupe précis d’artistes, peut être étendu à tout notre propos. Car il est à remarquer que les signes de l’art ne sont jamais globalement perceptibles. Il n’y a jamais une écriture personnelle qui donnerait son style à l’ensemble et que nous pourrions apprécier comme telle. La personnalité ne se révèle que dans l’indication d’une instance démesurément grossie : le vêtement-modèle présenté (W. Siem), la robe (non) portable (B. Semmes)…

A contrario l’œuvre conserve tout ou partie des connotations entachant l’univers commun des objets mondains : la gomme synthétique ou le polyuréthanne des sculptures de P. Fischli et D. Weiss exhalent des vapeurs d’ersatz ; R. Collyer semble avoir feuilleté le catalogue d’un marchand de matériaux ; les robes de W. Siem, modèles ou clichés, s’alignent tels les Surogates d’Allan Mc Collum en collections ; les formes découpées, très simples et anamorphosables de M. Raetz (dont ses têtes de Mickey) ne sont pas moins des condensés de déjà-vu ; plusieurs œuvres, enfin, vivent le temps d’une installation, aussitôt remisées que consommées, brûlées sur l’hôtel du spectacle institutionnel lors du rituel de l’exposition, comme en écho au consumérisme ambiant.

Au final l’œuvre apparaît comme tendue entre deux exigences contradictoires : celle qui fait de la fixation fragmentaire un principe envahissant et la porte aux dimensions du sublime, celle qui désublime en rapportant l’œuvre à l’univers des objets communs.

Le Faire artistique

Mais quelle est cette opération de transformation, mise en scène par le récit, qui d’un objet mondain fait un objet d’art ?

La première des opérations est sans aucun doute celle d’extraction et d’accréditation. Le savoir et le pouvoir de l’artiste portent d’abord pleinement sur l’élection qui est faite d’un certain type d’objet, sur quoi il tiendra un propos et à partir de quoi il développera sa mythologie personnelle. Ce donner à voir ce qui est déjà là et qui nous entoure, que nous ne voyions pas, ou pas assez, ou pas comme il aurait fallu, est le fait d’une conscience artiste, d’un regard que nous ne possédons pas. La compétence, ici, est indéniable, et d’ordre cognitif, de même qu’est avéré le geste notoire qui place ce regard dans le champ de l’art, qui y transporte la problématique de l’objet.

Mais le parcours narratif passe aussi par la fabrication supposée. Il est alors plus déceptif. Les problèmes d’échelle (maquettes d’architecture de D. Marcel, modèles réduits de montagnes de H. Reip, bulle agrandie de M. Bourget), le stade manifesté du dessin préparatoire (qu’affectionne M. Raetz), le mal fini ou le non peint, le caractère éphémère de tel échafaudage (installations de D. Mach, ruines de D. Marcel), tous ces traits sont la marque d’un faire préparatoire, incertain ou inachevé. Le simple moulage (qu’un Etienne Bossut a su porter au registre du presque identique, dans la série des chaises actuellement exposées au Mamco, à Genève), s’affiche comme un make it easy, dont on connaît bien la charge de scandale pour la vulgate « art = savoir faire artisanal ». Pour ne pas parler du Ready-made — la réutilisation telle quelle d’objets trouvés, (pare-brise de U. Berger, couverture de M. Mc Caslin, télévision de D. Mach, tricots d’E. Würm…) étant bien le degré zéro de la fabrication. Enfin, il y a souvent délégation : D. Mach ne peut réaliser de grandes installations qu’avec une équipe d’assistants ; le travail de mise en scène requis par certaines œuvres est confié à l’acheteur, une fois celles-ci vendues. Toutes ces caractéristiques ne se retrouvent pas chez chaque artiste, mais l’une relaie l’autre en son absence. Or elles appartiennent à la même isotopie : le stade préparatoire, la facilité, la non-transformation, la délégation comme le mode de fabrication industriel formant un grand classème où chaque fois le faire artistique au sens plein du terme est édulcoré ou remis en cause. À une (presque) non-compétence artistique correspond un (presque) non-faire artistique.

Toutes les autres significations qui portent sur la fabrication proprement dite de l’œuvre, relèvent de cette fixation sur un donné partiel dont il a déjà été parlé. Cette partialité, cet aspect de fragment surinvesti, se retrouve au plan de la transformation : matérielle, formelle ou portant sur la présentation, elle ne fait jamais qu’exacerber un savoir-faire lui aussi commun. La duplication, le moulage, l’allongement des manches, l’habillage d’un volume géométrique, la superposition de deux objets, l’empilement, la juxtaposition, le jeu de la silhouette bivalente, l’inclusion d’une photographie dans un meuble, rien de tout ça ne dénote en soi une compétence ou des procédés de fabrication intrinsèquement artistiques.

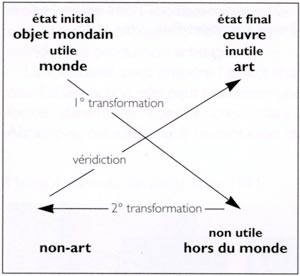

Le récit de transformation est donc clivé en deux temps logiques, l’un qui valorise une compétence conceptuelle et morale (le « souci » du monde), l’autre qui dévalorise les savoir-faire manuels spécifiques à l’art. Le chassé-croisé des savoir-faire peut se schématiser ainsi :

Le savoir-faire commun, disqualifié tout d’abord par le pouvoir d’élection exorbitant de l’artiste est en un second temps requalifié. Il y a bien addition des deux transformations, toutes deux nécessaires à la production de l’état final, mais elles entretiennent une relation logique en forme de paradoxe. Dans la deuxième transformation le sujet se fait fonctionnellement anti-sujet. Cette transformation contradictoire demeure une énigme, celle même du travail artistique tel qu’il s’offre aujourd’hui à l’appréhension extérieure (Fischli et Weiss disent : « Das Geheimnis der Arbeit »).

Art ?

Le récit proprement dit ne porte que sur les avatars de l’objet, depuis son état d’objet commun jusqu’à son être-œuvre. À l’extérieur, sur les bords du récit, se tiennent l’instance qui l’origine et celle à qui il est destiné. En amont l’artiste a reçu mandat du Destinateur : le monde, l’époque, la société lui ont posé une question qu’il a entendue. Il a été interpellé par tel objet, par tel problème y afférent… En aval il vient rendre compte de sa mission devant le public, la scène artistique ou l’histoire en général ; au terme du parcours, l’œuvre d’art parvient à son Destinataire.

La relation que le sujet artiste entretien avec le Destinateur se donne comme une relation contradictoire de suggestion et de domination. Surface sensible d’absorption, il a enregistré l’état du monde (« Der Lauf der Ding » disent Fischli et Weiss). Le souci des objets du monde appartient à cette esthétique du choc chère à Baudelaire et toujours bien vivante (L’étude de la relation de l’artiste au monde des objets qui l’entourent, introduirait, ici, à un véritable traité des passions, qui pourrait expliquer pourquoi l’artiste se pare si souvent de la figure christique). Mais en affirmant son pouvoir de créer une autre réalité, l’artiste oppose sa propre puissance de démiurge à celle de l’instance sociale qui l’a mandaté, et affirme sa supériorité.

La relation du Sujet (représenté ici par un seul acteur, l’artiste) avec le Destinataire donne lieu à la « modalisation véridictoire » du récit. Le narrateur, vous, moi, tel critique ou le vain peuple s’interroge sur l’être de l’œuvre. La forme canonique la plus radicale de la question étant : « Est-ce de l’art ? » L’œuvre, une fois transmise (présentée), ne peut être que soumise à des procédures de vérification, à un examen du résultat qui permette de déclarer s’il y a art ou non, si l’alchimie a opéré, si la mission a été bien accomplie.

Toute la difficulté porte sur la reconnaissance de la transformation. Dans la mesure où l’œuvre a conservé maint trait de l’objet de départ — en particulier, on l’a vu, ceux qui connotent son appartenance à la sphère mondaine de l’utile, soit au choix et selon les artistes : production industrielle, série, vulgarité des formes ou des matériaux… —, tout se passe comme si l’artiste, le héros de la transformation, maintenait le suspens en présentant un mauvais objet. Comme le Sujet a déjà revêtu dans la deuxième étape de la transformation les traits d’un anti-Sujet, il y a de forte chance pour que le trouble du Destinataire soit accru !

C’est ici, d’ailleurs, que peut venir se greffer le discours dénonçant l’art contemporain et avançant l’idée d’un complot contre l’art et contre l’esprit en général. Ce discours, de Camille Mauclair aux détracteurs actuels, postule l’existence d’une supercherie : s’il y a un mauvais objet, c’est qu’il y a un esprit trompeur qui a opéré la substitution. (Le plus grand comique étant de mise quand le dénonciateur, mué en destinataire Superman, se met à exhiber le « bon objet » sorti d’on ne sait quel fond de tiroir !)

Ce trouble qui émane du dénouement — l’interrogation difficile sur le sens de l’œuvre — est un effet du récit. C’est la structure narrative en forme de paradoxe qui le génère.

L’objet de la transformation

Il reste à lever le suspens, à expliquer comment en définitive le Destinataire peut tout de même conclure à la présence de l’art. Le réexamen du parcours suivi peut se faire en le schématisant, en le projetant sur ce que les sémioticiens appellent, depuis Greimas, le carré sémiotique :

Le parcours se fait en suivant le sens des flèches. Les deux opérations de transformation successives se déroulent d’abord du côté des contradictoires. À la dénégation du monde (élection de l’objet, extraction par le regard de l’artiste) succède la dénégation de l’art (l’œuvre conserve nombre de caractéristiques de l’objet commun). Le problème apparaît clairement si l’on considère que l’œuvre est soumise à l’appréciation alors même qu’elle semble se situer encore à mi-parcours quelque part, du côté du no man’s land « hors du commun » et de celui du non-art. La véridiction intervient bien pour clore le parcours, mais qu’est-ce qui peut faire que de cette double dénégation on s’en retourne à la catégorie « art versus monde » ?

Francis Ponge, entendait « placer l’objet choisi au centre du monde » et parlait d’une « parole donnée à l’objet [7] ». C’est ainsi que, pour lui, la barque têtue hoche du pied, l’allumette a un corps vivant et une courte histoire, la lessiveuse éprouve une idée ou un sentiment de saleté, etc. Cet art poétique, qui consiste à transférer à l’objet les qualités du sujet, me semble fournir une des clés du problème. Il y a comme cela, chez de nombreux artistes, une tendance à réifier l’œuvre, à en parler comme d’un être vivant, à la tenir pour ventriloque. On comprend du coup par quelle nécessité ils se défont au préalable d’une partie de leurs propres pouvoirs. C’est une question de transfert. On comprend aussi que cette réification porte sur des objets communs ; l’art entretient alors un rapport ambigu de proximité sémiologique avec le monde. De ce fait la magie est encore plus grande et le public ne peut qu’applaudir au tour de force.

Il y a lieu pour conclure de dire deux mots du Destinataire. Cette instance, depuis Kant, a un nom : on aura reconnu le jugement de goût. Or, si le récit est construit sur une telle structure trompeuse, cela suppose un Destinataire double : un bon et un mauvais destinataire. Le destinataire commun, vulgus pecum médusé a l’impression qu’on se paie sa tête. Mais le récit, il est vrai, ne s’adresse à lui qu’accidentellement. Le super-destinataire, par contre, est capable d’en décrypter les subtilités, de peser les écarts, bref d’évaluer la transformation, de repérer où elle a eu lieu (à quel niveau), d’adopter le point de vue selon lequel elle est lisible. L’art exige beaucoup de ce destinataire spécialisé, connaisseur, habitué des jeux de langage de l’art contemporain. La contradiction est flagrante entre un Destinateur universel (rien ne vient en droit restreindre la portée des interpellations qui originent le récit) et un Destinataire partagé. De même que surprend cette dissymétrie entre l’ouverture de la question et la clôture du champ où se pratique avec succès la reconnaissance de la transformation. C’est que le super-destinataire appartient au même espace utopique que le récit (chaque œuvre attend son spectateur, a inscrit par avance et diversement sa place). Seul, hélas ! le mauvais destinataire partage avec le Destinateur une position hétérotopique. Toute la question de la modernité est dans cette aporie. L’artiste démiurge, et l’œuvre ventriloque requièrent un super-destinataire, mais l’effet mission accomplie (l’identification de l’œuvre) n’a lieu que dans un univers de croyance limité, le champ de l’art.

Si l’objet-œuvre « nous parle », il faut bien, somme toute, que nous soyons sujets à la même sorte d’hallucination qu’Antoine Roquentin, quand il dote son froid loquet d’une étonnante personnalité.

Notes

[1]. Sociologue américain auteur entre autres de The Waste makers (New York, 1960). En 1961 John Kenneth Galbraith publiera The affluent society.

[2]. Éponyme du groupe fondé par Marion Laval-Jeantet et Benoit Mangin (avec la graphie : « Art orienté, objet »), à qui je l’emprunte, en les en remerciant — l’expression a aussi tout son sens ici.

[3]. La Nausée, 1938, souligné par nous.

[4]. « Sémantique de l’objet » [1966], repris in : L’aventure sémiologique, Paris, 1985.

[5]. Le Réel, traité de l’idiotie, Paris, 1977, et L’Objet singulier, Paris, 1979

[6]. La théorie du récit, à laquelle il est emprunté, est celle que l’école de Paris de sémiotique développe à partir des travaux d’Algirdas julien Greimas, le concept de transformation ayant été avancé en premier lieu par Claude Levi-Strauss.

[7]. « My creative methode » [1947-48], in : Le Grand Recueil, Méthodes, Paris, 1961, p. 36.