De l’art du chef Daniel dans la cuisine, hier et aujourd’hui*

Du 19 au 29 avril 2002, le chef Daniel se met pour l’énième fois aux fourneaux. Des convives s’assoient, usent de leur couvert, rompent le pain et boivent, mangent et prodiguent leurs reliefs jusqu’au moment où, priés de se lever, leur table est fixée en l’état, « piégée », transformée en tableau. Pour fabriquer ces tableaux-pièges, les repas sont en somme nécessaires et l’exposition qui s’en suit, au fur et à mesure, est la fin de l’opération.

Daniel Spoerri a inventé le tableau-piège en 1960 ; ce n’est qu’ensuite qu’il a organisé des dîners — pour commencer en transformant la galerie J. en restaurant (du 2 au 13 mars 1963), puis celle de Bruno Bischofberger (City Galerie, Zurich, 25 septembre 1965), et plus tard, en 1968, en ouvrant un restaurant à Düsseldorf [i].

« L’activité gastronomique du Chef Spoerri “Daniel” entraînant d’immédiates conséquences esthétiques (dans la plus pure orthodoxie du Nouveau Réalisme)… [ii] »

Une sorte de généalogie peut être retenue ainsi par l’histoire de l’art, faisant de l’organisation de repas la conséquence de l’invention du tableau-piège. Une généalogie très différente, qui ne suit pas la loi du post hoc ergo propter hoc, sera exposée ci-après.

Saturne

Le tableau-piège, invention qui fit inclure Daniel Spoerri dans les Nouveaux Réalistes et qui demeure l’un des blasons portés à sa boutonnière, a reçu l’hommage rétrospectif de l’inventeur du groupe, Pierre Restany, qui en a souligné la « valeur exemplaire », et a dit le tenir pour « l’un des gestes les plus significatifs de l’appropriation objective, […] l’un des points de référence de [son] raisonnement, l’illustration, de [sa] théorie [iii] ». Entre toutes les œuvres qui pourraient y prétendre, le tableau-piège n’est-il pas en effet le type même de l’« appropriation du réel », de la simple « présentation » et du constat le plus « objectif » ?

Spoerri, quant à lui, a expliqué qu’il faisait le contraire de son ami Jean Tinguely, le maître du mouvement, précisément parce qu’il détestait l’immobilité et qu’il fixait les objets parce qu’il aimait la contradiction [iv] ! Otto Hahn note qu’inconsciemment l’exposition sur le Mouvement, chez Denise René, en 1955, avait dû « travailler » Spoerri, le tableau-piège, étant en somme un mouvement arrêté (celui du repas qui a précédé). Spoerri se souvient aussi de ce que répétait le mime Decroux (à l’école duquel il s’était inscrit à son arrivée à Paris, en 1952) : « Le mime, c’est la pétrification. » De son passé de danseur, il a pu conserver sans doute l’image finale des ballets, quand tous les corps se figent. Alain Jouffroy, qui a pu voir les tout premiers essais de tableaux-pièges, dès septembre 1960, dans la chambre de l’artiste, rue Mouffetard, a tôt qualifié le tableau-piège de « Pompéi mental » et de « changement de point de vue pour transformer les objets de la vie quotidienne en symboles de mort [v] ». Ce faisant il pressentait la dimension nocturne de l’œuvre de Spoerri, et l’artiste s’est rapidement chargé de lui en offrir des vues suggestives.

La mort hante cet œuvre et lui donne un arrière goût surréaliste, loin de la littéralité d’un strict constat sociologique. On la rencontre à maints détours : dans Le Dorotheanum, ou « institut de suicide sans but lucratif », où étaient rassemblés différents moyens mis à cette fin à disposition du public (sic) de la galerie Dorothea Loehr (Düsseldorf, octobre 1964) ; dans le Double piège à homme, agrandissement de piège à rat présenté à l’occasion de la rétrospective de l’artiste au Stedelijk Museum (1971) ; dans la série des Natures mortes, tableaux-pièges « assistés » comportant des cadavres de chats, d’oiseaux, de taupes ; dans la Morduntersuchung, série de photographies de cadavres de personnes mortes de mort violente avec l’instrument de leur assassinat, exposées à la City Galerie (Zurich, même année) ; dans quelques autres joyeusetés de la sorte ; et sans compter la collection de têtes de morts, visible désormais à la fondation Spoerri de Seggiano.

Le tableau-piège, en tant qu’image arrêtée, temps suspendu et figé, place d’emblée l’œuvre de Spoerri sous le signe de Saturne — si tant est que nous puissions confondre, comme la tradition s’en est tôt établie en Grèce, le dieu Cronos, qui châtra son père et mangea ses enfants, avec Chronos, le dieu du Temps, et l’assimiler à la planète éponyme, selon une vue que le Moyen Âge hérita de l’astrologie arabe. Dans un monde marqué par l’obsolescence des objets — la société de consommation —, le tableau-piège, qui les « pompéise », accélère le travail du temps dévoreur [vi].

Le Eat Art est nommément né en 1970, quand des artistes, sur l’injonction de Spoerri, ont réalisé (ou fait réaliser) des œuvres d’art avec des matériaux comestibles et que celles-ci ont été exposées dans la galerie ouverte pour l’occasion au-dessus du restaurant Spoerri à Düsseldorf. Manger l’art répond symétriquement au temps dévoreur des objets (les reléguant aux Puces) et dévoreur de l’art. Ce dernier ne se manifesta-t-il pas plus d’une fois matériellement, sous les espèces de rats faisant disparaître les résidus alimentaires piégés par Spoerri ?

Pour donner la réplique à l’œuvre accélérée du temps, Spoerri est allé en somme chercher « le remède dans le mal ». Sa réponse, qui procède par identification, suppose que l’artiste — simple agent enregistreur — se fasse aussi insensible que le temps, qu’il devienne lui-même puissance dévorante. On pense à Klein disant que le cannibalisme était la part la plus secrète de son œuvre [vii]. Spoerri, quant à lui, amateur de tripes, en donnera la définition suivante : « un estomac qui mange un autre estomac ».

D’une façon générale le banquet appartient à un temps festif, qui excède le temps quotidien ordinaire. La satisfaction du simple besoin de nourriture y cède la place à la consommation somptuaire, la sage économie à la dépense en pure perte. À la fin du Quart Livre, Pantagruel et ses compagnons boivent, « maniere de haulser le temps » :

« Nous haulsans et vuidans les tasses, s’est pareillement le temps haulsé par sympathie de Nature. »

La nourriture allège les corps, les rend moins terrestres, élève l’esprit. Comme le dit le proverbe : « Le mal temps passe, et retourne le bon, / Pendent qu’on trinque autour de gras jambon. » N’est-ce pas dire que manger et boire peut conjurer l’écoulement du temps en le rendant cyclique ? Le film Résurrection (1969), que l’on commentera plus loin, offre sur le sujet une perspective vertigineuse.

Périégèse et parcours initiatique

Au cours de ses premières années parisiennes (1952-1953), Spoerri, polyglotte, fit le guide pour touristes. Parti en Grèce, sur l’île de Symi, en août 1966, il y huma sans doute les effluves de l’antique littérature périégétique. Il en rapportera, l’année suivante, un Itinéraire gastronomique, qu’Emmett Williams traduira et publiera en 1970, inclus dans le recueil The Mythological Travels of a modern Sir John Mandeville. Les repas y étant décrits jour après jour, l’itinéraire a pris en allemand le nom de « journal » (Gastronomisches Tagebuch). Si la forme chronologique de la biographie (le journal) et celle topographique de l’itinéraire touristique se recouvrent, c’est aussi conformément à une vieille métaphore selon laquelle la vie est un parcours, un chemin, un passage.

Spoerri, grand lecteur, n’a pas manqué de modèle en matière d’itinéraires initiatiques. Il a lu entre autres le livre qui recueillit à la Renaissance le savoir des humanistes persécutés, l’Hypnerotomachia Poliphili [viii] (mot à mot : « le combat amoureux en songe de l’amant de Polia »), entièrement organisé autour d’un parcours dans les ruines du Latium. Son Hypnodrome ou le combat de l’amour et du rêve dans le bazar bizarre, organisé avec ses étudiants, à Vienne en 1987, s’en inspire directement.

Poliphile, qui voyage en songe, donc les yeux fermés, traverse notamment un dédale de galeries souterraines. Le parcours initiatique romantique (chez Novalis, par exemple) reprendra ce même thème du passage par le noir. L’une des deux salles aménagées par Spoerri pour le Dylaby (Dynamique Labyrinthe), au Stedelijk Museum d’Amsterdam, en septembre 1962, était un boyau obscur où les spectateurs subissaient différentes expériences sensorielles, comme s’ils avaient été aveuglés par des lunettes noires. Nicht sehen – eine Tasttour (Munich, 1983) en reprendra l’idée. Les lunettes noires munies d’aiguilles pour crever les yeux, déposées à la galerie Köpcke, à Copenhague, en septembre 1961 — sur le même thème : Ça crève les yeux, 1965, série de masques avec paire de ciseaux plantés dans les yeux —, fournissent donc une sorte de clé de l’Hypnodrome et autres labyrinthes spoerriens.

Messere Gaster

À son retour de Grèce, en même temps qu’il donnait ses livres de recettes, Spoerri publia un petit livre dont le titre, Gastronoptikum, était un néologisme tout de son cru. Dans un des courts chapitres, il expliquait qu’il avait aggloméré « panoptique » au radical « gastro ». Ce recueil d’anecdotes se donnait comme une vue générale (Gesamtchau) sur l’estomac, une Bauchschau.

Dans le Gastronoptikum, le voyage à l’intérieur de l’estomac n’était cependant signifié qu’allusivement. En 1983, avec des étudiants de la Salzburg Academie, Les Voies digestives de l’homme seront directement matérialisées par un labyrinthe fait de déchets et de matériaux suggérant l’idée d’organisme humain. On peut donc à bon droit concevoir que, lorsqu’il organise un festival culinaire, le chef Daniel est l’ordonnateur d’un parcours initiatique dont le voyage à l’intérieur du corps humain fournirait l’image emblématique.

Les musées sentimentaux de Cologne, Bâle ou Berlin, comme le Salzburg incognito, explorent tous l’envers, le côté « nocturne » des villes en questions. Dans le Kölner Wallfahrt, les 300 « pèlerins » invités visitaient successivement un bunker nazi, le rendez-vous des punks, celui des clochards, etc. L’exploration underground de la ville obéit au même imaginaire que le voyage gastronomique. Rabelais, qui fait de la découverte urbaine la métaphore de l’exploration de l’estomac, en dessine le linéament : Maître Alcofribas, à la fin du Pantagruel, pénètre dans la gorge du géant, y visite Aspharage, la « ville du gosier », au moment même où y règne une peste en provenance de « Laryngues et Pharingues, qui sont deux grosses villes telles que Rouen et Nantes [ix] » ; au chapitre suivant, pour soigner le géant tombé malade, une expédition pénètre dans son estomac guidée par un porteur de lanterne.

Le petit texte anonyme présentant Spoerri dans le Gastronoptikum (p. 2) en fait « non pas un gastronome, mais un gastrosophe ». Spoerri tentera par la suite d’imposer une distinction entre le Eat Art proprement dit — la fabrication d’œuvres à base de matériaux alimentaires — et ses activités de gastrosophe, qui nous intéressent ici. Le néologisme forgé sur le modèle de philosophe ou théosophe situe l’ambition dans l’ordre du savoir. (On pense aussi aux gastrolâtres brocardés par Rabelais dans le Quart Livre.) Ce savoir pose comme principe déterminant le besoin de manger :

« Mais voyez-vous, nos deux instincts les plus importants sont vraiment la survie et la reproduction ou exprimés vulgairement : bouffer et baiser. Pour ce qui est du sexe beaucoup de gens se chargent déjà d’en parler. Je me sens depuis longtemps préoccupé — ce fut en fait une de mes préoccupations les plus intimes — par le problème de notre survie. [x] »

Ce besoin premier, voire tyrannique, est à l’image du « messere Gaster » de Rabelais, qui « ne parle que par signes. Mais à ces signes tout le monde obeist plus soubdain que aux edictz des Præteurs et mandemens des Roys [xi]. » Messere Gaster, qui produit des signes si impérieux, exerce un véritable Magister Artium. Maître des arts chez Rabelais, il ne l’est pas moins chez Spoerri. Par cette élection de Gaster, Rabelais tournait en dérision la théorie néoplatonicienne de Marsile Ficin qui faisait de l’amour la force motrice de toute création. Chez Spoerri aussi, les deux sont en balance. Au pays de Gaster la beauté ne guide pas le voyageur. Le Gastronoptikum, ou The Mythological Travels, plutôt que de renouveler l’Hypnerotomachia Poliphili, seraient plutôt une sorte d’Hypnerotomachia Gastrophili. Après Rabelais, Spoerri réactive de la sorte une « antique vue, satirique et cynique [xii] », que résume l’adage « Tout pour la tripe ».

Wunderkammern

Chez Spoerri, la collectionnite, la compulsion classificatoire, la muséomanie opèrent jusque dans la cuisine. La collection de recettes de tripes, évoquée précédemment, fait écho à celle de boulettes de viande qu’il avait rassemblée lors de son séjour en Grèce, et dont il avait fait une dissertation débouchant sur un essai de « classification » du prémâché [xiii]. Et sans compter les collections d’ustensiles de cuisine.

Pour justifier son projet de Gastronoptikum, Spoerri se référait à l’architecture du panoptique du xviiie siècle, dont il avançait cette définition : « Sammlung von Sehenwürdigkeiten ». Il donnait comme sous-titre à son ouvrage : « Eine Sammlung von Koch- und Küchenkuriositäten zusammengestellt von Daniel Spoerri ». Le Gastronoptikum est en effet un recueil de « curiosités » culinaires, au même titre que les musées sentimentaux réalisés par la suite, à Cologne, Berlin et Bâle, recueilleront les « curiosités » d’une ville. Bazon Brock, dans son texte de présentation du premier musée de cette série, celui de Cologne, renvoie très pertinemment aux Wunderkammern, aux cabinets de curiosités de la Renaissance. La « curiosité », en ce sens, recouvre à la fois le merveilleux et le monstrueux. Les mets servis au restaurant de la City Galerie, en 1964, sont ainsi tout particulièrement étranges :

« l’omelette aux fourmilles et fines herbes du chef “Daniel”, les canapés aux chenilles, sauterelles et verres de cactus, les sandwiches aux testicules de taureau, la confiture d’abeilles dans leur propre miel, etc. »

On retrouvera ce genre de curiosités au restaurant de Düsseldorf, avec en outre quelques « fœtus de poussins, pattes d’ours, ragoût de python » et autres « tranches de trompes d’éléphant ».

On peut s’étonner de la confusion faite par Spoerri entre le panoptique, un type de bâtiment propre au Siècle des lumières, et l’univers de la curiosité. Il faut se rappeler sur ce point que les frontispices des catalogues de Wunderkammern qui nous ont été conservés montrent tous une sorte de boîte qui déploie pour l’œil du spectateur l’ordonnancement des objets collectionnés, rangés sur trois de ses côtés [xiv]. De la même façon, le Théâtre de mémoire de Giulio Camillo déployait un dispositif en gradin pour l’œil d’un spectateur placé au centre de la scène et pouvant ainsi saisir d’un coup l’ensemble du savoir. En ce sens, Wunderkammer et Théâtre de mémoire possèdent avant la lettre la structure visuelle qu’on tiendra pour caractéristique du panoptique. Certes, ni les musées sentimentaux ni le Gastronoptikum ne possèdent explicitement une telle structure visuelle, mais un lien existe, une suite d’analogies est perceptible, entre le dispositif optique du tableau-piège, celui de la Topographie anecdotée du hasard (cartographique et mental), celui des musées sentimentaux, et celui des restaurants ou festivals culinaires qui déploient, comme dans un tableau, les catégories de la cuisine.

Les catalogues ou ouvrages rétrospectifs sur l’œuvre de l’artiste sont tous organisés autour d’une importante partie documentaire biographique : celui d’Amsterdam (1971), celui du CNAC (Paris, 1972), celui de l’exposition itinérante organisée par le musée de Soleure (1990-1991) — Otto Hahn, pour sa monographie (Flammarion, 1990), n’ayant pas trouvé mieux que d’en écrire une à son tour, avec comme narrateur… Spoerri. Seule cette dernière suit un ordre strictement chronologique. Pour l’exposition itinérante de 1990-1991, André Kamber a ordonné l’ouvrage sur le mode du lexique. Quant au catalogue d’Amsterdam, il était accompagné d’un essai autographe de classification des activités en forme de tableau-dépliant ; six catégories distribuaient autant de colonnes : expositions, théâtre, goût, sens optique, textes et organisations. Ce tableau fut ensuite complété pour former le dépliant d’invitation de l’exposition personnelle de l’artiste à la galerie Eliane Ganz, en 1976. Comme ses catégories n’étaient pas étanches, Spoerri, qui en avait empli les cases d’une écriture serrée, l’avait de plus zébré de multiples flèches renvoyant de l’une à l’autre.

L’esprit d’inventaire et de classification se retrouve à l’intérieur des activités culinaires. Le premier projet de L’Attrape-Tripes [xv] (1980) s’appelait Les Catégories de la cuisine. Spoerri envisageait quatre grands chapitres avec un grand nombre d’idées dans chaque :

Cuisine d’artistes : à leur proposer !

Hofkunst : la longueur

Luginbühl : la quantité

Les Lallanes : cuisine cannibale

Lilly Fischer : action aux herbes

Miralda : la couleur

Cerise : pourquoi pas [suite illisible]

Irène Schwarz ?

Boris Tissot : gâteaux

Dorothée Selz : sucre d’art

Beuys ? : le miel

Ben : repas surprise

Soirées par le chef “Daniel”

Astrologique

Homonyme (invités et nourriture)

Travestie (par ex. purée de pommes colorée servies comme glace, etc.)

gâteaux pop art

Hommage à la tripe ! (ou un estomac digère un autre) (j’ai une coll. de 200 recettes)

Contrastes

minimum calories-maximum calories / liquide-dure (les mêmes choses peut-être) / chaud-froid (encore les mêmes plats) / salé-sucré / maigre-gras ? / pauvres-riches

Typique

régionale / étrangère / maghrébine / cachère juive / trois étoiles / œnologie / prison / militaire / l’art de trancher (ville jumelée Solingen) / toxique / aphrodisiaque / après-midi d’enfants et bébé / cuisine exotique / fromages / d’hôpital / congelée / préfabriquée [xvi] »

Devenu L’Attrape-tripes. Festival Eat Art, et d’abord réduit à « 20 événements culinaires “en tout genres“ [xvii] » — il y en eut en définitive 16 —, le projet conserva une partie de sa visée encyclopédique de départ.

Cœna

Spoerri a inclus le tableau-piège dans toute une série d’investigations optiques : Détrompe l’œil, Multiplicateur d’art, Lunettes noires, etc. Le renversement à 90° de ce qui se trouvait à l’horizontal le fait voir sous un nouveau jour, selon une nouvelle perspective qui permet en somme de regarder le monde d’un point de vue esthétique. Sur ce modèle fut réalisée également une des deux salles de Spoerri dans le Dylaby. Un tel renversement de l’ordonnance des êtres et des choses trouve son équivalent sémantique dans le temps du banquet, qui est celui d’un monde carnavalesque, d’un monde à l’envers dans lequel les rôles s’inversent et les êtres se travestissent.

Le 29 octobre 1970, à l’occasion du dixième anniversaire des Nouveaux Réalistes, Spoerri a organisé L’Ultima Cena. Chaque artiste avait droit à un mets adapté : palissade de biscuit pour Raymond Hains, accumulation d’aspics pour César, compression de pralinés pour Arman, etc., Restany étant crédité d’une tourte en forme de tiare papale. L’assimilation de ce repas d’anniversaire à la Cène, c’est-à-dire au repas que le Christ fit avec ses disciples la veille de la Passion, et au cours duquel il institua l’eucharistie, a un caractère éminemment parodique. On pourrait y voir une plaisanterie anticléricale [xviii], s’il n’existait une tradition fort ancienne mêlant librement le sacré et le grotesque à l’occasion d’une scène de banquet. La Cœna Cypriani, qui inaugure cette tradition grotesque eut au Moyen Âge un très grand succès. Ainsi la résume Bakhtine :

« Tous les personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament sont les convives d’un banquet grandiose, depuis Adam et Ève jusqu’à Jésus-Christ. Ils occupent une place à table, conformément à la Sainte Écriture qui est utilisée de la manière la plus fantasque : Adam prend place au milieu, Ève s’assoit sur une feuille de vigne, Caïn sur une charrue, Abel sur une cruche de lait, Noé sur son arche, Absalon sur des rameaux, Judas sur une cassette d’argent, etc. Les mets et breuvages servis aux convives sont choisis en fonction du même principe : par exemple, on sert au Christ du vin aux raisins secs qui porte le nom de “passus“, cela parce que le Christ a connu “la Passion“. Toutes les autres phases du banquet s’inspirent de ce principe grotesque. Après le repas (première partie du banquet antique), Pilate apporte les rince-doigts, Marthe fait, bien sûr, le service ; David joue de la harpe, Hérodiade danse, Judas embrasse tout le monde ; Noé est évidemment dans les vignes du seigneur, le coq empêche Pierre de s’endormir, etc. [xix] »

On retrouve ce même brassage de personnages célèbres d’origines et d’époques différentes dans l’Hommage à Karl Marx (Cologne, 14 avril 1978), et le Dîner des homonymes (Chalon-sur-Saône, 6 mars 1980) — on y reviendra plus loin —, et en somme le même souffle grotesque.

Aurea mediocritas

L’élection de messere Gaster au rang de maître des arts revient à accorder la précellence à un dieu des pénates plutôt qu’à Jupiter [xx]. C’est obéir à l’aurea mediocritas, l’adage d’Horace qui invite à accorder estime au modeste plutôt qu’au grand. Dans ses premiers restaurants (galerie J. et City Galerie), Spoerri avait invité des critiques (Ragon, Restany, Lambert, Spiteris, Ashbery, Lévêque, Jouffroy ; Gasser, Billeter, Rotzler) à jouer les serveurs, leur imposant ainsi un rôle humble.

Dès le restaurant de la galerie J., se glisse en outre, parmi les menus régionaux et le premier menu à idée (la soirée en hommage à Hains), un « menu de prison », dont la signification incongrue s’éclairera par la suite. C’était le 5 mars 1963 et le contenu, une soupe aux choux, était tout symbolique. Le 26 mars 1980, dans le cadre de l’Attrape-Tripes, le menu sera réellement le même que celui de la maison d’arrêt de Chalon-sur-Saône ce jour-là, et livré par le même fournisseur. Entre temps, il allait s’avérer que la soupe aux choux était la première manifestation de l’intérêt porté par Spoerri à la cuisine des pays pauvres. Au cours de son séjour à Symi, dans le Dodécanèse, il rédige (entre le 20 décembre 1966 et le 20 janvier 1967) un premier essai qui formera le n° 3 du Petit Colosse de SUMH : la Dissertation sur le ou la keftédès [xxi], un recueil d’anecdotes et de recettes sur la boulette de viande, dont l’art est attribué aux pays pauvres :

« On a dit que le keftédès ou la boulette, c’est le plat du pauvre, de celui qui allonge les menus reliefs de sa table avec du riz, des pommes de terre, de la farine ou du pain […] Mais le keftédès est aussi le défit du pauvre à la pauvreté, son refus de manger ces restes tels quels, uniquement poussé par la faim […] en conséquence si à un moment j’ai donné le keftédès comme preuve de civilisation et refus de primitivité, je n’ai pas eu tellement tort […] Le keftédès, c’est la façon du pauvre d’être riche, de faire le mieux de son peu […] »

Le thème de la cuisine des pauvres a été traité directement comme tel dans deux banquets : à Bochum (4 juin 1971) et Amsterdam (24 janvier 1974).

En 1957, Spoerri a publié dans le n° 1 de la revue Material, dont il était le rédacteur, une poésie concrète, , entièrement construite à partir de la substitution de « erst » et « lezt » :

« erst lezt das erste

lezt das erst lezte

das erst lezt erste

lezt erst das lezte

erst das lezt erste

das lezt erst lezte

erst lezt das lezte

lezt das erst erste

das erst lezt lezte

lezt erst das erste

erst das lezt lezte

das lezt erst erste

erst erst das lezte

lezt das erst erste

das erst erst lezte

lezt lezt das erste

erst da erst lezte

das lezt lezt erste

das erst erst erste »

La même poésie fut éditée simultanément dans une autre revue, qui rétablit (contre le gré de l’auteur) le « t » de « letzt », et ajouta un titre : « das letze und das erste ». Cette poésie [xxii] rendait sensible, au plan du signifiant, la parole christique sur l’échange de place des premiers et des derniers [xxiii]. Ne peut-on pas lire, dans la parfaite égalité graphique de erst et lezt, comme l’annonce de l’exhaussement ultérieur de la cuisine des pauvres ?

Tout pour la tripe

La tripe n’a cessé d’être célébrée par Spoerri. En 1967, il fit le projet d’ouvrir une chaîne de restaurants qui se serait appelée « L’Attrape-Tripes ». La dénomination, on l’a vu, sera finalement celle du festival de 1980, à l’occasion duquel il affirmera détenir une collection de plus de 200 recettes de boyauderie.

Rabelais, bien avant Spoerri, avait proféré un « tout pour la tripe » resté célèbre. Rappelons les faits. Gargamelle étant grosse de Gargantua, on tue « troys cens soixante sept mille et quatorze » bœufs : « Les tripes furent copieuse », « elle en meangea seize muyz, deux bussars et six tupins. » Et « belle matière fécale » boursouffla en elle. Dans le Quart Livre, Pantagruel et ses amis, confondus avec la troupe de Quaresmeprenant, doivent se battre contre celle des andouilles (un gros cervelat, les boudins, les Guodiveaulx, les Saulcissons). La guerre n’étant interrompue que par l’arrivée de l’Idée de Mardi-gras, dieu tutélaire des Andouilles.

En s’intéressant à la boulette de viande, autre façon de bas morceau, voisine de la triperie, Spoerri a forgé la catégorie du « prémâché ». Elle est avancée à propos d’une histoire de missionnaire honoré par un chef de tribu, dont la femme lui prémache la nourriture, laquelle, une fois transformée en boulette, est recrachée dans la bouche du saint homme ! L’inspiration est toute lévi-straussienne, Le Cru et le cuit, bien que non lu (dixit Spoerri), étant l’un des 24 ouvrages cités à la fin de J’aime les keftédés.

« Le prémâché me semble une catégorie située entre ces deux extrêmes [xxiv]… »

Autrement dit le prémâché est intermédiaire entre le mets servi et le bol alimentaire en fin de transit. Comme la tripe, il incarne le passage et la transformation. Tripes et prémâché indiquent une voie intérieure, celle qu’empruntent ingestion et digestion. De l’aliment à la merde, il n’y a pas d’hiatus. Le manger est initiatique dans la mesure où il est le moment de ce passage qui fait communiquer la tête et le cul, l’esprit et la matière, le haut et le bas. Tous ceux qui fabriquent des saucissons ou des andouilles savent qu’il faut souffler dedans, avant de les remplir [xxv] !

On peut s’étonner de l’embarras de la critique quand Spoerri, dans les années quatre-vingt, se mit à exposer des bronzes, balayant ainsi tout le légendaire du tableau-piège, pour rétrograder dans l’« art », le vrai ! Il m’a toujours semblé que, comme Erik Dietman le manifeste encore plus clairement par la forme même de certaines de ses sculptures, il avait chaque fois, tout simplement, eu envie de « couler un bronze ».

Coincidentia oppositorum

Résurrection, déjà évoqué, fut réalisé par Tony Morgan en 1969. Ce film, qui donne tout son sel à la voie initiatique précédemment indiquée, reprend une idée que Spoerri avait notée le 26 mai 1967, à la suite d’une discussion au cours de laquelle son interlocuteur anglais avait peiné à prononcer certain mot :

« This coprophiliac discussion reminds me of my film project, not yet realized, wich would begin with a close-up of a pile of freshly shat shit, then show its return, in reverse motion, into the body and through the intestines (X-ray) and stomach, on trough the reconstitution of the chewed food, as it leaves the mouth, into a steak wich is returned to the butcher, who replaces it on the beef, wich, revived, ends the film grazing in a green and sunny meadow, and dropping a big fresh pad of dung, of course [xxvi]. »

C’est court et fort drôle. L’implacable destin de la chaîne alimentaire qui fait passer de l’herbe à la vache et à la boucherie, puis de là au bifteck dans l’assiette et à l’aliment mâché et digéré, pour enfin choir en merde, est conjuré ; la pente est remontée selon la voie de l’« indestin » !

Le goût de l’inversion se retrouve au plan linguistique. Aux murs du restaurant Spoerri, à Düsseldorf, furent placées des plaques imitant celle portant des noms de rues et reproduisant des palindromes d’André Thomkins : « Rue la valeur », « Oh cet echo ». Le Dîner Travesti organisé à Graz, en 1988, fut sous-titré « pour André Thomkins, banquet palindromique ».

Confondant le vrai et le faux, le travestissement est une autre figure de l’inversion. Au cours d’un banquet à Heidelberg (16 mai 1969), servant un goulasch de choucroute avec du porc et du bœuf, Spoerri annonça par haut-parleur que c’était du cheval, créant ainsi la confusion dans l’esprit des convives qui finirent par n’avoir plus faim. Dans le Banana-Trap-Dinner (festival d’Édimbourg, 1970), l’aspect extérieur de la nourriture ne correspondait pas au contenu : c’était le cas en particulier de la Banana-fishprick, « une pelure de banane entrebâillée, remplie de mousse de saumon et servie sur une feuille de vigne flanquée d’œufs de caille », qui se dressait glorieusement au milieu de son assiette. Quand il recueille des anecdotes culinaires, peu importe également à Spoerri qu’elles soient vraies ou fausses, et s’il se qualifie lui-même en 1970 de « modern Sir John Mandeville [xxvii] », c’est parce que cet auteur n’a jamais rapporté que des récits fantaisistes.

Commentant sa liste de catégories programmatiques pour L’Attrape-tripes, Spoerri y allait d’une réticence :

« Ces catégories ne le sont pas vraiment et on pourrait tout classer différemment. Au fond c’est uniquement pêle-mêle un tas de suggestions, qu’on doit examiner maintenant une par une et voir ce que ça donne. Je crois aussi que tout le programme d’un jour à l’autre doit être basé sur le principe du contraste, et c’est de ces contradictions que le tout aura une sorte de morale exemplaire […] »

La morale exemplaire, on l’a dit, est en partie celle de l’aurea mediocritas, mais c’est aussi une morale de la contradiction voulue et recherchée. C’est en ce sens que magie et alchimie, pour qui la coïncidence des contraires est un principe majeur, déploient pour Spoerri toute leur séduction.

Magie et alchimie

Les Conserves de magie à la noix, réalisées en Grèce au début de 1967, furent publiées dans le n° 4 du Petit Colosse de SUMH. L’inventaire anecdoté porte sur 25 objets. On peut y lire en filigrane certaines sources de Spoerri. Un pétale de rose a été ramassé au Père Lachaise sur la tombe d’Allan Kardec [xxviii], zélateur du spiritisme. Les os de l’objet 22 lui rappellent ceux, « moisis », des reliques de Sarah, patronne des gitans, vues en 1952, aux Saintes-Maries-de-la-Mer. L’objet 19, assemblages de fragments d’objets de divers métaux, dont certains, coagulés par du plomb fondu dans une « poëlle-creuset », est l’occasion d’évoquer « l’épreuve du feu […] et peut-être le début du Grand Œuvre », et d’entrelarder le texte de symboles alchimiques. Dans l’« Addendum de onze objets non conservés [xxix] », enfin, René Alleau [xxx] est cité au sujet de la naissance de l’alchimie occidentale, quelque part dans les îles de la mer Égée (donc à Symi, peut-être !)

La magie à la noix ce sont des « objets dévalorisés de leur magie, coupés du souvenir de leur histoire. Ainsi l’eau bénie devient de l’eau pourrie, les cheveux de la bien aimée une poussière de poils, un os d’un saint, un os pour un chien », que l’artiste met en conserves. La Pharmacie bretonne [xxxi], collection de 117 flacons contenant de l’eau de sources miraculeuses, est pareillement un recueil de magie dévaluée. Spoerri finira par parler de Krims-Krams-Magic [xxxii], de magie faite de bric et de broc.

Spoerri cependant ne se limite pas au constat d’une croyance tombée en désuétude. Il inverse le sens de la magie, jusqu’à mimer une sorte de magie noire. Il y a d’abord la façon dont la cuisine le possède, comme l’on dit que l’on est possédé du démon : cuisinier faustien, quand il s’adonne à son art, il y est tout absorbé [xxxiii]. Ce sont aussi ses premiers emplois de matériaux culinaires qui ressemblent à quelque pratique de sorcellerie : en octobre 1961, invité à exposer chez Addi Köpcke, à Copenhague, il y réalise un Catalogue Tabou, constitué de pains, dans la pâte desquels sont mélangées des ordures ; et les Brotteigobjekte (fer à repasser, chaussures et autres machines à écrire, cuits dans du pain), présentés en 1969 dans le cadre de la Eat Art Gallery de Düsseldorf, sont tout autant issus de fourneaux voués au diable.

Au-delà des Conserves de magie à la noix, c’est bien toute la cuisine spoerrienne qui lorgne ainsi du côté de la magie comme mode d’action à distance et de celui de l’alchimie comme opération de transformation de la matière.

Hasard et astrologie

Parmi les idées de menu notées par Spoerri avant d’ouvrir son restaurant de Düsseldorf figurait celle-ci :

« Le Menu fixe à la gueule du client où chacun est servi selon son apparence, sans avoir le droit de rouspéter (par ex. : Fr. 50 — boissons comprises) [xxxiv]. »

Pour Riches et pauvres (Chalon-sur-Saône, 18 mars 1980), les convives tiraient au sort en arrivant le statut qu’ils devaient conserver tout au long de la soirée. Divisés en deux lots, de part et d’autre d’une longue table, il leur restait à se regarder en chiens de faïence : les premiers étant gratifiés d’un menu chic stéréotypé (saumon, caviar, foie gras, gigot d’agneau, mesclun, plateau de fromage, sorbet aux fruits, bourgogne et champagne), tandis que les seconds avaient le choix d’un plat unique (abats et féculents) accompagné d’eau claire.

Le tirage au sort qui engendre une situation arbitraire joue dans le dîner le rôle dévolu ailleurs au hasard. Quand certains de ses tableaux-pièges ont été dévorés par les rats, Spoerri en a alors accepté le résultat en adjoignant au titre de l’œuvre concernée la mention « en collaboration avec les rats ». Il a sans doute hérité du luthéranisme de son pasteur de père l’idée que l’homme, jouet d’un dieu arbitraire, n’est pas maître de son destin. Comme il ne croyait pas en la grâce divine, il lui restait en somme la loi du hasard. C’est bien le sens du tableau-piège dont la composition est due au hasard objectif d’une fin de repas. Le cours des astres introduit pareillement une détermination tout extérieure.

Le premier des deux petits volumes du catalogue de la rétrospective de Daniel Spoerri au Stedelijk Museum d’Amsterdam, en 1971, contenait la première documentation d’ensemble sur les activités culinaires de l’artiste ; le second volume, dédié au pasteur luthérien Isaac Feinstein [xxxv], s’ouvrait sur des photographies anthropométriques de l’artiste suivies de son thème astral (sa date de naissance, 27 mars 1930, y était lisible) et d’une feuille de son (faux [xxxvi]) livret scolaire (datée du 30 mars 1942). Quand il publia ses Conserves de magie à la noix, (photographiées et décrites dans la quatrième livraison du Petit Colosse de SUMH), Spoerri prit soin de noter que la dernière avait été confectionnée le 27 mars 1967, jour de son anniversaire. C’est également un jour semblable — le 27 mars 1980 — qu’eut lieu la soirée de clôture du festival L’Attrape-Tripes : pour l’occasion, Spoerri organisa un dîner conçu d’après son propre thème astral (établi par le mage Grégory, alias Jean-Louis Brau), réservé aux Béliers, et fit avancer l’heure du repas à 19 heures pour pouvoir souffler ses cinquante bougies à 21 h 50 précises. Il en est donc du recours à l’astrologie comme du recours au hasard : cela revient à introduire dans la cuisine et le Eat Art un principe de détermination objectif et arbitraire. La plus grande manifestation qui mit en œuvre ce principe fut l’Astro-Gastro, qui eut lieu en 1983, à l’occasion des 175 ans de l’Académie des Beaux-Arts de Munich, où chacun des douze signes du zodiaque avait droit dans une salle distincte à un menu correspondant.

Homo Ludens

Des musées sentimentaux aux banquets, en passant par les labyrinthes, Spoerri a conduit nombre de projets avec des étudiants. La part de jeu qui pouvait y entrer n’a sans doute pas peu contribué à ses succès d’enseignant.

Dans son texte de présentation de la Eat Art Gallery, inaugurée à Düsseldorf le 18 septembre 1970, Spoerri ne se reconnaît aucun prédécesseur immédiat, mais cite Vasari, qui décrit le Paiuolo des artistes florentins :

« Andrea del Sarto offrit un temple octogonal, de même forme que le baptistère, mais reposant sur des colonnes. Le sol était un large plateau de gélatine de couleurs différentes comme une mosaïque ; les murs extérieurs étaient faits de biscuits et les tribunes entièrement en pâte d’amende. Au centre était dressé un pupitre de veau froid, sur lequel était posé un livre façonné avec des pâtes, des grains de poivre assemblés y formant les lettres et les notes. Groupés devant ce pupitre, les chanteurs étaient représentés par des cailles rôties au bec ouvert ; ils se tenaient debout et portaient une sorte de chemise en peau de cochon de lait ; derrière eux, les contrebasses étaient deux gros pigeons et les sopranos des ortolans… »

Le modèle de ce genre de création se trouve dans les pièces montées fixes ou les tableaux vivants, tous « entremets » — intermèdes — qui animaient les fêtes à la cour des Grands Ducs de Bourgogne au xve siècle, celle donnée à Lille en 1454 ou à Bruges en 1468 pour le mariage de Charles téméraire, par exemple.

« On connaît ces “entremets” consistant en pâtés gigantesques contenant orchestres, vaisseaux appareillés, châteaux, singes et baleines, géants et nains, et toutes les fadeurs d’allégories ennuyeuses […] Les tables étaient chargées des décorations les plus extravagantes. On y voyait une caraque appareillée et montée, un pré entouré d’arbres avec une fontaine, des rochers et une statue de saint André, le château de Lusignan avec la fée Mélusine, un tir à l’oiseau près d’un moulin à vent, un bois où se mouvaient des bêtes sauvages, et enfin une église avec un orgue et des chantres dont la musique alternait avec celle de l’orchestre de vingt-huit personnes qui se trouvait dans le pâté [xxxvii]. »

Le gâteau d’Andrea Del Sarto était loin d’une telle extravagance !

Roger Schattuck [xxxviii], à qui l’on doit une magnifique étude sur la scène artistique et littéraire des années 1885-1914, lui a donné pour titre The Banquet Years : à cette époque, Paris était une fête, et le moment mondain des banquets fournit un raccourci parlant de l’esprit de l’avant-garde naissante. Certains banquets de la Belle Époque sont restés célèbres : le monumental banquet de 1885 en l’honneur de Victor Hugo, celui de 1893 pour Catulle Mendès, celui de 1895 pour Puvis de Chavannes, celui de 1896 pour Sarah Bernhardt, le dîner du mardi gras 1897 à la Taverne du Panthéon, qui suivait un après-midi chez Rachilde et se termina en bagarre générale, celui donné en l’honneur de Rousseau dans l’atelier de Picasso (novembre 1908)… Si l’on excepte les cocktails composés par Toulouse-Lautrec à l’occasion d’une fête chez Alexandre Natanson, ces réunions ne prétendirent pas produire de l’art.

Dans les tableaux farfelus montrés par les Incohérents lors de leurs diverses expositions de 1882 à 1893, on a pu cependant noter nombre de tableaux réalisés à partir de denrées alimentaires : personnage de mie de pain dans un cadre de croûte, canard fait de petits pois collés à la poix, sculpture de gruyère, pains d’épices et madeleine cloués, sculpture à base de purée de pomme de terre, haricots rouges et pois verts, duo entre un morceau de brie et un autre d’emmenthal [xxxix]. Ces « œuvres » insolites, désopilantes progénitures de caricaturistes et d’humoristes débraillés, en dépit de leur caractère parfois prémonitoire, ne furent pas revendiquées comme modèles par les avant-gardes qui suivirent, disparurent pour la plupart et sombrèrent dans l’oubli. Les avant-gardes avaient besoin d’être prises au sérieux !

Au cours du festival de Chalon-sur-Saône, eut lieu un dîner à base d’œufs [xl]. Ce fut une soirée-jeu justifiée par son titre, Les œufs sont faits. Lors d’une autre soirée, conçue par Ben, des pièces Fluxus furent jouées. Le concept de jeu occupe dans Fluxus une place centrale : George Maciunas, dans le manifeste de 1964, défend un « art-amusement ». Jon Hendricks a attiré l’attention sur le fait que la contribution de Spoerri à Fluxus est « bien plus grande qu’on ne le pense en général ». C’est ainsi que la gastrosophie fut recuite à la mode Maciunas :

« C’était aussi une idée de Spoerri que Fluxus a adoptée. Maciunas organisa et planifia un certain nombre de banquets fantastiques pour Fluxus. Des repas dont les aliments avaient la même couleur ou des repas dont les aliments étaient tous transparents, avec un atlas de produits alimentaires ou uniquement des produits érotiques, etc., mais par contre aucun de ces repas n’a été préparé par Spoerri [xli]. »

Essais sur le don

Après son exposition à Copenhague, en 1961, au cours de laquelle il montra son épicerie, Spoerri transmit à Addi Köpcke, une licence pour fabriquer des tableaux-pièges. (C’était à une époque où Spoerri fréquentait Robert Filliou [xlii], qui comme lui avait commencé par la poésie concrète, mais qui avait au départ une formation d’économiste !) Ce geste était la suite logique de la philosophie de l’anonymat déjà présente dans le tableau-piège, et dans certaines expériences théâtrales des années cinquante. Hendricks, précédemment cité, note que ce « Brevet de garantie » a marqué Maciunas, dans sa conception d’un art collectif aux déterminations souples. Spoerri, cependant, a toujours distingué dans ses dîners, ceux qu’il avait réalisés seul, de ceux qui étaient des projets avec des étudiants.

Le Brevet de garantie annonçait d’autres gestes relevant de considérations économiques. Dans l’Épicerie (Der Krämerladen), précédemment citée, Addi Köpcke et sa femme vendaient des produits courants sur lesquels avaient été tamponné « attention œuvre d’art ». Le 15 novembre 1969, à la Kunsthalle de Bâle, Spoerri organisa dans les salles de l’exposition personnelle du peintre Theo Gerber, un troc public de choses souvent sans valeur marchande. Le projet provenait d’anciennes discussions sur le troc, avec pour référence le Kularing, système des Trobriandais devenu fameux grâce à l’étude de Malinowski sur le sujet.

Heilrituale an Bretonischen Quellen, le livre de Marie-Louise von Plessen et Daniel Spoerri sur les sources miraculeuses de Bretagne ne fut pas mis en vente, un tract annonçant : « Paul Gredinger [l’éditeur] propose en effet de l’échanger contre tout livre qu’on estimera équivalent, quel que soit le critère de cette évaluation [xliii]. »

Dans le cadre du festival de 1980, fut organisé un Dîner de la Saint-Valentin, où chaque convive devait apporter sa nourriture pour l’échanger. Spoerri l’avait présenté ainsi.

« Je me souviens d’une fête de Pâque sur une petite île grecque, où chaque famille fabrique les mêmes trois traditionnels gâteaux de Pâque pour les offrir ensuite et pour les recevoir de la même manière en retour. J’ai compris par la suite que ce geste était destiné à conserver un même niveau que tout le monde s’obligeait d’ailleurs à maintenir et qui augmentait encore grâce à l’obligation de l’échange [xliv]. »

Il envisageait même une sorte de compétition entre les convives : c’était une référence directe à l’Essai sur le don de Marcel Mauss et à l’Homo Ludens de Johan Huizinga, qui tous deux évoquent cet aspect compétitif.

Pour terminer avec les sources ethnographiques, il faut revenir au cannibalisme auquel il a été déjà fait allusion au début. Le thème en est récurrent. J’aime les keftédès, contient déjà une remarque sur le « cochon long », plat favori des cannibales. Dans le restaurant de Düsseldorf, Claude et François Lalanne, donnèrent en décembre 1970, leur Dîner Cannibale. Et l’Attrape-Tripes inclut un Repas du cochon long [xlv], autour d’un étudiant nu allongé. On se souvint à cette occasion de la mise en scène de Meret Oppenheim, à l’occasion de l’exposition surréaliste chez Daniel Cordier, à Paris, le 15 décembre 1959, où elle était allongée nue sur une table, couverte de fruits, de légumes et de crustacés, le visage masqué d’or entre deux bougies, entourée de restes de repas et de convives (des mannequins en habits). Je ne sais si l’on a remarqué qu’à cette occasion l’artiste avait joué au « cadavre exquis ».

Babel

Le temps du banquet est celui d’un monde carnavalesque où non seulement tout se trouve inversé, mais aussi où la parole est libérée. Il n’est donc pas étonnant que les jeux de mots puissent aller, chez Spoerri, jusqu’à engendrer certaines œuvres. C’est ainsi qu’en mai 1964, il expose les Pièges à mots réalisés en collaboration avec Robert Filliou : « Prendre un Rembrandt pour une table à repasser », « Se laisser manger la laine sur le dos », « Peser ses mots propres et sales », « Se mettre le doigt dans l’œil », « Qui dort dîne », etc.

Le menu de La Faim du CNAC ou Dîner de la Société Homonyme, organisé le 2 juin 1976, à Paris, reposait sur un double calembour : c’était la fin du Centre national d’art contemporain, qui allait être absorbé par Beaubourg, et la collection de nom propres qui y défilait faisait un clin d’œil à la Société Anonyme, la célèbre collection de Katherine Dreier. Il était truffé de 186 numéros renvoyant à des « notes pour le menu culturel homophone en hommage refusé au sigisbée de la critique [xlvi] », notes formant un petit carnet agrafé dans un des deux rabats. Le principe du commentaire accumulant les anecdotes, inauguré en 1961 par la Topographie anecdotée du hasard, y était repris, mais en multipliant les jeux de mots à la manière de Raymond Hains. La forme de l’inventaire, en l’occurrence celle d’une liste numérotée, s’épaississait et acquérait en ce cas la structure d’une encyclopédie : chaque entrée finissant par renvoyer à toutes les autres, ou presque, par la grâce des enchaînements associatifs.

Il faut dire qu’avec L’Entremets de la Palissade, Hains avait fourni les bases d’un délire associatif verbal des plus conséquents. L’affichiste avait déjà derrière lui un lourd passé de décolleur de palissades, quand les faits suivants, rapportés par François Dufrêne, survinrent :

« En passant devant une vitrine du boulevard Saint-Germain, Hains tombe sur une “palissade” d’un autre genre qui était une tarte à la crème dont la planche en couleur était reproduite dans l’Encyclopédie Clartés. Il en exposera la reproduction à Comparaison 1960. Hains conçut alors le projet d’un dîner-spectacle (c’était la signification d’entremets à la cour de Bourgogne) reprenant ainsi, mais en l’amplifiant l’idée du banquet envisagé pour clore l’affaire “Flagrant-Dali” […] La dégustation des Entremets de la Palissade eut lieu chez M. et Mme Heidsieck à Paris, en avant première du festival nouveau-réaliste à Nice. Ce fut enfin le Menu-Hommage au restaurant de la galerie J. »

La version de Pierre Restany diffère, et l’on ne sait qui croire :

« Ce n’est qu’une étape vers la scène véritable qui aura lieu plus tard le 13 juillet 1961 ; lors du festival du Nouveau Réalisme à Nice, l’inventeur de la palissade découpe deux gigantesques “entremets” qu’il distribue aux assistants. Il peut déclarer désormais, “compte tenu de la Cuisine des anges, du Déjeuner sur l’herbe ou du Pain de Dali, qu’il vient d’annexer au monde de la peinture le Larousse gastronomique et les Arts ménagers [xlvii] »

On suspecte une sourde querelle de dates entre Hains et Spoerri, le catalogue de Beaubourg du premier le faisant « précurseur lucide de l’art comestible [xlviii] ». (L’Épicerie de Spoerri et ses Pains d’ordures de chez Addi Köpcke datent d’octobre 1961). Hains marque également son territoire en ce qui concerne les œuvres qui se fondent sur l’homophonie :

« En 1970, à Milan, j’avais fait une exposition au Studio Sant Andrea, il y avait sur un socle une sculpture de San Gregorio, et à côté une bouteille de San Pellegrino, San Tommaso et la revue xxe siècle de San Lazzaro qui présentait deux croix de saint André [xlix]. »

Spoerri pourrait répondre que le Dîner de la faim du CNAC comportait déjà maintes homophonies ; mais il était en hommage à Raymond Hains ! Laissons-les donc se mettre d’accord ! Spoerri donnera toute son ampleur au procédé homonymique et homophonique dans son Hommage à Karl Marx, à Cologne, le 14 avril 1978. Les invités, repérés dans l’annuaire, portaient tous un nom illustre, à commencer par le directeur de l’École des Beaux-Arts : Karl Marx, à la table des philosophes avec, Friedrich Engels, Kant, Hegel et Schopenhauer ; Johann Wolfgang Goethe, Faust, Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, Heinrich Heine, Herder, Lessing, Büchner, Heinrich Kleist, Wilhelm et Jakob Grimm… à celle des écrivains et personnages littéraires ; Richard Wagner, Robert Schumann, Franz Schubert, Johann Strauss et Bach, à celle des musiciens ; Matthias Grünewald, Albrecht Dürer, Holbein, Chranach, Wilhelm Busch… à celle des peintres ; sans compter Julius Caesar, Martin Luther, Hamlet et quelques autres. Les mets étaient en conséquence : harengs Bismark, tournedos Rossini, Chateaubriand, fromage Le Petit Descartes, etc., avec pour terminer cognac Napoléon et cigares Rembrandt ou Monte Christo [l]… Le principe en a été repris en 1980, à partir de l’annuaire de Saône-et-Loire, pour le Dîner des homonymes [li].

Faustroll

À cette occasion, Spoerri avait de plus réuni sous vitrine une collection de produits, de marques elles-mêmes homonymes. Le recueil, Du bon usage du dépôt de marque — anthologie publiée par le Collège de ‘Pataphysique, le 4 décervelage xcviii [lii], fruit du dépouillement du Bulletin de l’Office national de la propriété industrielle, des années 1890-1903 — ne lui avait pas échappé.

À bien des égards, la cuisine spoerrienne marche sur les pas de Faustroll. En relisant le Gastronoptikum, on se souviendra que c’est au sein d’un récit de voyage initiatique qu’Alfred Jarry [liii] a promulgué la science du génial docteur. Cette « science exacte des solutions imaginaires », peut déployer tous ses fastes à propos du particulier, de l’accident, d’un simple effet de clinamen. Spoerri en retient la leçon quand, dans le livre sur les fontaines sacrées bretonnes, son enquête maniaque va jusqu’à faire analyser les eaux miraculeuses ! (La science historique minutieuse déployée dans les Musées sentimentaux est à ranger dans le même sac.) Toute la gastrosophie, n’est pas moins une sorte de recherche exacte, qui avance des hypothèses et les met en œuvre (cf. plus haut la première liste d’idées pour le festival de Chalon). Il était donc logique que Spoerri proposât au Collège de ‘Pataphysique de créer un « Ouvroir de cuisine potentielle », sur le modèle du célèbre Ouvroir de littérature potentielle. Bien que ce projet n’ait pas vu le jour, on peut tenir la cuisine spoerrienne, ainsi qu’une grande partie de son œuvre, pour un digne rejeton de la science faustrollienne. Comme Jarry, Spoerri inverse le haut et le bas, égalise le pire et le meilleur, pratique l’identité des contraires. Comme Jarry, il s’y entend en histoires psychopompes :

« Au rez-de-chaussée du restaurant de Düsseldorf, rapporte Karl Gertsner, Spoerri aménagea une buvette qui faisait ses délices tous les jours, à cause de son circuit particulier : la bière était descendue par un monte-charge dans la cave, de là, la pression la faisait remonter jusqu’au débit de boisson, puis dans la vessie des buveurs on la redescendait à la cave — où se trouvaient les toilettes — puis elle était repompée dans les canalisations. »

(Ici, les amateurs de Jarry revoient les scènes de son Antliade [liv] — le père de Faustroll en dressa les premières notes dès l’âge de seize ans —, une épopée qui raconte les aventures rocambolesques d’une pompe à vidange, en une mystique toute consciente. C’était selon le mot de Noël Arnaud l’invention de la « scatologie eschatologique [lv] ».) Il n’est jusqu’aux qualités textuelles de l’œuvre de Spoerri que la ‘Pataphysique n’éclaire. Le mélange des anecdotes et des tableaux classificatoires, en d’autres termes, l’intrication des registres narratifs et descriptifs chez notre artiste, fait écho à une science qui, chez Jarry, prétend se donner pour objet l’accident.

***

Les pistes généalogiques que nous venons d’explorer ne se situent pas toutes au même niveau. La figure de Saturne n’est pas revendiquée directement par Daniel Spoerri, non plus que la mystique rabelaisienne, mais leur évocation, je crois, permet de comprendre ce qui peut relier les labyrinthes, les tableaux-pièges et le Eat Art. Sur les terrains de l’ethnographie et de l’anthropologie, Spoerri semble se tourner vers des forces primitives, en un mouvement de sortie de l’art que bien des avant-gardes ont partagé. La cuisine, à cet égard, est bien ce lieu a priori à mille lieues de la distinction artistique — à moins de jouer une fois de plus sur la « cuisine » des peintres. Magie, alchimie, astrologie, ésotérismes de toutes sortes, sont apparus fournir la trame de maintes de ses lectures (il est insomniaque et lit beaucoup). Ces domaines sulfureux affectèrent déjà tout ou partie du romantisme, du symbolisme et du surréalisme. De ces derniers, Spoerri partage l’irréligion, tout en enviant cependant ceux qui croient à la magie :

« Je les envie parce que la foi peut libérer des forces énormes, et je les maudis parce que ces forces peuvent détruire énormément […] J’envie les croyants et, pourtant, je préfère ne pas en faire partie. »

J’ai essayé de montrer que le Eat Art n’était pas l’envers folklorique de l’œuvre d’un artiste qui s’était singularisé en inventant le tableau-piège, et en donnant La Topographie anecdotée du hasard, cette œuvre extrémiste qui annonce bien des développements ultérieurs connus — des Mythologies individuelles et autres Spurensicherung à l’art conceptuel.

À l’occasion de l’Attrape-tripes, Spoerri séjourna un mois dans un petit hôtel des quais de la Saône, à deux pas du musée Niépce, dans lequel il ne manqua pas de se rendre à un moment libre. Il repéra immédiatement un exemplaire de l’Ars magna lucis et umbrae, sous cloche, ouvert sur une gravure de la lanterne magique. Une brève enquête le conduisit à la bibliothèque municipale où dormaient les autres ouvrages d’Athanase Kircher. Il en revint enthousiaste, s’étonnant de ce que je ne connusse point le génial jésuite, capable de tout interpréter, même les hiéroglyphes égyptiens avant Champollion ! Il exultait à la pensée de ce déploiement de constructions déductives mis au service de prémisses fausses. Cette histoire m’a conforté dans le fort soupçon de ‘Pataphysique que je nourrissais à son égard.

Sans vouloir réduire en rien les mérites du tableau-piège, du Eat Art, des labyrinthes et autres musées sentimentaux, la généalogie spoerrienne, qui relie Saturne et Gaster à Faustroll en passant par quelques sciences secrètes ou humaines, démontre à mon avis, et si l’on m’a bien suivi, que l’on peut à bon droit ranger tout l’œuvre de Daniel Spoerri sous le terme « gastrosophie ». De cette science séculaire, il est devenu indubitablement l’un des plus éminents hérauts. De toutes les figures qu’il a pu incarner — danseur, metteur en scène, poète, éditeur, artiste, cuisinier, professeur, ou directeur de fondation —, celle qui les résume toutes est bien la figure du Spoerri gastrosophe, que l’histoire de l’art n’a pas fini de digérer.

Notes

*Source : Christian Besson, « Daniel Spoerri gastrosophe. De l’art du chef Daniel dans la cuisine : hier et aujourd’hui », in catalogue Restaurant Spoerri, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume/RMN, 2002.

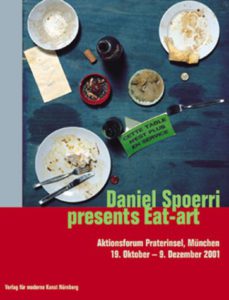

[i]. Principales sources utilisées : Catalogue de l’exposition Daniel Spoerri, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1971, vol. i : Wenn alle Künste untergehn, die edle Kochkunst bleibt bestehn ; vol. ii : Hommage à Isaac Feinstein. André Kamber, « Petit lexique sentimental autour de Daniel Spoerri », in version française du cat. de l’expos. itinérante Daniel Spoerri (org. Musée de Soleure), Paris, MNAM, Centre Georges Pompidou, 1990. Daniel Spoerri presents Eat-art, cat. de l’expos. à Aktionforum Praterinsel, Munich, sous la dir. d’Elisabeth Hartung, Nuremberg, Verlag für Moderne Kunst, 2001. Les textes de l’artiste et les autres références sont signalés dans les autres notes. L’orthographe des citations a été conservée.

[ii]. Texte figurant sur les menus-annonces de la galerie J. et de la City Galerie. La suite diffère.

[iii]. Pierre Restany, Les Nouveaux Réalistes, Paris, Planète, 1968, p. 113.

[iv]. Daniel Spoerri, « Tableau-piège », Zero, n° 3, Düsseldorf, 1961.

[v]. Mai-décembre 1960 (reproduit in Une Révolution du regard, Paris, Gallimard, N.R.F., 1964, p. 192). Dans la Topographie anecdotée du hasard (Paris, galerie Lawrence, 1961), Spoerri se compare aux « historiens qui, depuis des siècles, reconstituent une époque entière à partir de la plus célèbre fixation de l’histoire, Pompéi ».

[vi]. Cf. Éric Michaud, La Fin du salut par l’image, Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. « critiques d’art », 1992, p. 182-208 : « Notes sur l’art et la dévoration ».

[vii]. Cité par Michaud, ibidem : « L’insensible : mélancolie de la religion et manie de l’art », p. 19.

[viii]. Attribué à Francesco Colonna, Venise, 1499. La traduction française éditée par Jacques Kerver en 1546 a été rééditée en fac-similé, en 1955 à Monaco, et en 1963 à Paris. Une autre traduction « littérale » a paru en 1926 à Paris.

[ix]. Pantagruel, chap. xxxii.

[x]. Discours de Spoerri, Eat Art Bankett Henkel, Hösel, maison Henkel, 29 octobre 1970.

[xi]. Rabelais, Le Quart Livre de Pantagruel, 1552 : chap. lvii.

[xii]. Cf. Michael Screech, Rabelais, Londres, Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1979 ; cité d’après la trad. de Marie-Anne de Kisch, Paris, Gallimard, N.R.F., « bibliothèque des idées », 1992, p. 563-575 : « Messere Gaster ».

[xiii]. Cf. infra, note 21.

[xiv]. Ce trait est remarqué par Adalgisa Lugli (Naturalia et Mirabilia. Il Collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa, Milan, Mazzotta, 1983. (Naturalia et Mirabilia. Les cabinets de curiosité en Europe, trad. franç., préface de Roland Recht, Paris, Adam Biro, 1998).

[xv]. Ce festival Eat Art eut lieu du 4 au 27 mars 1980, à la Maison de la culture de Chalon-sur-Saône. Spoerri, qui le conçut, en partagea l’organisation avec l’auteur et Jean Lenoir (aujourd’hui œnologue réputé, auteur de l’inoubliable Nez du vin). Jean-Jacques Fouché, alors directeur de l’établissement (dernier ouvrage paru : Oradour, Paris, Liana Levi), en défendit ardemment le projet, qui souleva d’emblée une énorme opposition tant interne qu’externe (avec prise de position de divers syndicats à l’échelle nationale !) La réalisation s’en fit avec l’aide d’étudiants de la Fachhochschule für Kunst und Design de Cologne, dont certains (Dana Cebulla, Ursula Majer, Friedrike Schmelzer, Thomas Fischer, Jürgen Rapp, Mona Beisegel, Corrina Liesner et Manfred Lothman) signèrent quelques soirées.

[xvi]. Daniel Spoerri, lettre, le Moulin Boyard, 19 septembre 1979.

[xvii]. [Sic]. Daniel Spoerri, projet dactylographié, le Moulin Boyard, 11 novembre 1979.

[xviii]. On peut évoquer, dans le genre, le Traité de Garcia de Tolède (xie siècle ; cité par Bakhtine, Twortchestvo François Rabelais, Moscou, 1965. (Trad. franç. Andrée Robel, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, N.R.F., « bibliothèque des idées », 1970, p. 289), œuvre satirique dirigée contre la curie romaine, laquelle y participe à une scène de banquet grotesque, le pape et les cardinaux y étant gratifiés d’un appétit et d’une soif inextinguibles.

[xix]. Bakhtine, ibidem, p. 286-287. La Cœna Cypriani est un ouvrage anonyme du début du ve siècle, faussement attribué à Saint Cyprien.

[xx]. Cf. Chaoying Sun, Rabelais : mythes, images et sociétés, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 70-72 : « Gaster et les pénates ».

[xxi]. Dissertation sur le ou la keftédès, ou Réflexions sur le prémâché, ou Comment parler boulettes et non art, avec une excursion imprévue sur le sang. Le même texte, avec quelques notes supplémentaires sera ensuite édité par Robert Morel (1970) — lequel aurait pu signaler à Spoerri, qu’autour de Mane (non loin de Manosque) où il était établi, ainsi que dans la Drôme, on fabrique d’excellentes caillettes dont la recette aurait pu figurer dans le livre, mais Spoerri la réservait peut-être pour son livre sur la trippe, jamais paru.

[xxii]. Material a été édité à Darmstadt. La version avec l’orthographe fautive est dans : Hortulus, Illustrierte Zweimonatsschrift für neue Dichtung, éd. par Hans Rudolf Hilty, 7e année, cahier n° 2, Saint-Gall, Tschudy-Verlag, avril 1957, p. 57. (Dans le même numéro : Eugen Gomringer.)

[xxiii]. Matthieu 19. 30. et 20. 16., Luc 13. 30. et Marc 10. 31.

[xxiv]. J’aime les Keftédès, op. cit., p. 17.

[xxv]. Claude Gaignebet, que nous pûmes entendre, à Dijon, en 1980, nous a guidé sur la voie de ce « hault sens » chez Rabelais. (Cf. À plus hault sens, l’ésotérisme spirituel et charnel de Rabelais, Paris, Maisonneuve et Larose, 1986. Et auparavant : Le Carnaval. Essai de mythologie populaire, Paris, Payot, 1974.)

[xxvi]. Daniel Spoerri, « A Gastronomic Itinerary », The Mythological Travels, New York, Something Else Press, 1970, p. 195.

[xxvii]. Auteur du xive siècle. Son ouvrage est d’abord publié (post mortem) en français, à Lyon, en 1480.

[xxviii]. Allias Léon Hyppolyte Denizart Rivail, auteur du retentissant Livre des esprits (1857), qui contribua à populariser le spiritisme en France.

[xxix]. Daté de Nantes, 18-22 décembre 1967, reproduit in cat. Spoerri, Paris, CNAC 1972.

[xxx]. Ses conférences sur l’alchimie, à compter de 1952, ont été suivies par les surréalistes. Ses Aspects de l’alchimie traditionnelle, datent de 1953 ; Le Miroir de la magie, de Kurt Selligman, de 1956 ; L’Art magique d’André Breton, de 1957.

[xxxi]. Présentée dans une armoire, elle a été éditée à 55 exemplaires (Berlin, galerie Nothelfer, 1981).

[xxxii]. Hambourg, Merlin, 1971 : catalogue de tableaux-pièges réalisés avec des déchets.

[xxxiii]. Une anecdote personnelle : le souvenir d’un dîner au Moulin Boyard, en 1979, avec Jean Lenoir, mon complice du festival Eat Art. Spoerri nous servit l’apéritif et, de l’autre côté du bar, s’affaira à ses casseroles en nous priant de ne pas le déconcentrer par nos questions.

[xxxiv]. Rapporté par Karl Gertsner (Kamber, op. cit., p. 85).

[xxxv]. Mort durant l’été 1941, dans un train de déportation affrété par les nazis roumains.

[xxxvi] . Il avait été établi pour lui permettre de quitter la Roumanie.

[xxxvii]. Johan Huizinga, Le Déclin du Moyen Âge [1919], trad. du hollandais par J. Bastin, Paris, Payot, 1961, p. 312-315. (Homo Ludens est un titre du même auteur.)

[xxxviii]. The Banquet Years : The Origins of the Avant-garde in France, 1885 to World War i, 1955. (Les Primitifs de l’avant-garde, trad. de l’américain par Jean Borzic, Paris, Flammarion, 1974.)

[xxxix]. Cf. Catherine Charpin, Les Arts incohérents, Paris, Syros, p. 76.

[xl]. 7 mars 1980. Cf. dans les Conserves de magie à la noix (1967), cette remarque à propos de l’objet n° 8 : « Mais je crains de m’arrêter sur l’œuf, car une documentation sur ce thème, trop abondante, augmentée même par mes amis (n’est-ce pas Emmett, n’est-ce pas Nano ?), que j’ai accumulée depuis des années, risquerait de me dégoûter définitivement des œufs. »

[xli]. Jon Hendriks, « Daniel Spoerri », in cat. Ubi Fluxus-ibi motus 1962-1990, La Biennale de Venise, Milan, Mazzotta, p. 262.

[xlii]. À Copenhague, il loge dans son appartement

[xliii]. Tract annonce, s. l. n. d. Le livre a été édité à Casti (Suisse). « Dans ce jeu original, l’astuce consiste à monter une bibliothèque selon les lois du hasard. »

[xliv]. Daniel Spoerri, texte pour le programme du festival.

[xlv]. 25 mars 1980.

[xlvi]. Notes rédigées « par Daniel Spoerri assisté de Daniel Abadie et Nathalie Menasseyre ».

[xlvii]. Restany, op. cit., p. 74.

[xlviii]. Raymond Hains. J’ai la mémoire qui planche, sous la dir. de Pierre Leguillon, Paris, Centre Pompidou, 2001, p. 212.

[xlix]. Entretien de Hains avec Bertrand Lavier, Art Press, n° 103, mai 1986, p. 18-19.

[l]. Source : Zeit Magazin, n° 20/12, mai 1978.

[li]. Le repas à huis clos a réuni le 6 mars : M. Boileau, Mme Bossuet, M. et Mme Breton, M. Colette, M. Exbrayat, M. et Mme Yung, M. et Mme Rousseau (table des écrivains), Mlle Bonnard, M. et Mme David, M. et Mme André Derain, Mme Gauguin, M. et Mme Claude Monet, (table des artistes), M. Bizet, M. et Mme Chopin (table des musiciens), M. Jacquard, Mlle Javel, M. Mermoz, M.et Mme André Michelin, M. et Mme Niépce, M. Vaucanson (table des inventeurs et pionniers), M., Mme et Mlle Chaplin, M. et Mme Daniel Gelin, M. et Mme Planchon, Mme Madeleine Renaud (table des gens de théâtre).

[lii]. Dans notre calendrier vulgaire : 1er janvier 1971 (fête du décervelage).

[liii]. Gestes et opinions du Docteur Faustroll [1908], Paris, Fasquelle, 1911.

[liv]. Les Grecs nommaient antlion, la tinette.

[lv]. Noël Arnaud, Alfred Jarry, t. I, d’Ubu à Faustroll, Paris, La Table Ronde, 1974, p. 274.