Digressions archéologiques

[Publié in Sous le soleil, cat. de la manifestation (à épisodes) éponyme (juillet 1988-octobre 1991), Nice, Villa Arson, 1995, p. 155-168.]

« Sous le soleil exactement,

Pas à côté, pas n’importe où […] »

Serge Gainsbourg

On a construit à Nice, vers la fin des années soixante, un ensemble important de bâtiments en vue de créer un établissement d’un type nouveau, à la fois école d’art, centre culturel et lieu de séjour. La présentation qui en fut faite tient de la prose de dépliant touristique :

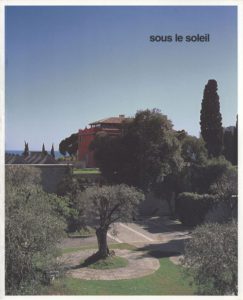

« La nouvelle École internationale d’Art de Nice couvre, en plein milieu du vallon de Saint Barthélémy, une sorte de colline, ou plutôt de promontoire d’où l’on découvre toute la ville, avec le panorama de la baie des Anges comme toile de fond. Un endroit rêvé pour de futurs créateurs. Jamais architecture ne s’est intégrée avec autant de bonheur dans un paysage, jamais emplacement ne convint mieux à une réalisation de ce genre. Le promontoire, site classé, était occupé par 23 000 m2 de terrasses à l’italienne, bordées de pins parasols, de cyprès et de chênes verts qui formaient les dépendances d’une maison de campagne de style très “niçois” édifiée à la fin du XVIIIe siècle […] [i] »

Cette prose fut certes suscitée tant par la qualité du site – celui de l’ancienne villa Arson –, que par la nature et l’ambition du projet né dans l’entourage d’André Malraux. De celle-ci et de quelque autres articles de presse de l’époque, on peut cependant extraire un certains nombre d’énoncés qui constituent un discours articulé autour d’un ensemble de mythèmes fortement liés par leur substratum topologique, et dont l’archéologie va bien au-delà du seul cas en question : le singulier attrait des artistes et de l’art en général pour la Côte d’Azur s’en trouve quelque peut éclairé. Le site de Nice suggère en outre de convoquer à la barre, avec Matisse et l’art en général, les figures antagonistes de Nietzsche et Valéry ; l’adjonction de Stephen Liégeard conduit à la rencontre incongrue et iconoclaste de l’art et de la philosophie avec le tourisme ! la curieuse rémanence d’une carte postale servant de fil conducteur. Une structure prend forme qui dispose dans la modernité, comme l’endroit et l’envers indissociés d’une même surface, le désir de l’art – autrement dit la production de différence par la « communauté désœuvrée », depuis son hors lieu – et le lieu commun du désir.

Clôture

Un article dithyrambique paraît dans Nice matin, quelques jours avant l’ouverture des nouveaux bâtiments, en 1970. L’auteur semble hésiter entre le parti de la clôture et celui de l’ouverture – tout en ayant soin de montrer ses lettres :

« L’École, s’enflamme-t-il, est un lieu de réflexion habitable et beau, alliant la beauté d’une cellule de Port-Royal à celle de Babylone du temps de Sémiramis. »

Et d’ajouter plus loin :

« l’ère est bien révolue des écoles refermées sur elles-mêmes. [ii] »

Regardons le site. Il est clos, et c’est peu dire. Isolée des quartiers alentours, enserrée sur sa colline, la villa domine la ville, s’en défend comme je ne sais quelle motte castrale, de la forêt menaçante. Le mur d’enceinte qui surplombe l’avenue Liégeard fait retour au sud, revient à l’ouest le long du chemin du Collet, forme un long cordon de près de sept-cents mètres. Les cellules d’habitation donnent sur l’allée annulaire du jardin nord comme sur un cloître, et le soir, le résident solitaire détourné par force des bruits et des fêtes de la ville s’y découvre reclus tel un chartreux. Le jour, la villa demeure un havre de paix. Le temps s’y pourrait dérouler harmonieux entre les messes collectives dans les amphithéâtres, le labeur dans l’atelier et la méditation à la bibliothèque… Voilà pour la Villa-monastère.

Qu’en est-il de l’ouverture ? Il faut bien avouer qu’en dépit du recours miraculeux (et parfois introuvable) aux « stages en entreprise », une relative autarcie règne dans l’école, que la communauté tourne essentiellement ses échanges vers elle-même :

« Peut-être, note un journaliste, est-ce la première fois que les instruments de la culture sont mis, non seulement au service d’un public, mais au service d’une collectivité de futurs artisans, artistes ou créateurs. [iii] »

Prédateur, prélevant le soir, dans les déchets que la classe des retraités semi-argentés abandonne sur les trottoirs, les matériaux des « assemblages » du lendemain, engrangeant l’information du monde dans ses dossiers documentaires, l’étudiant ne restitue qu’à ses pairs et à ses professeurs. Son économie ressemble à celle, paradoxale, des cités de la littérature utopique, qui ont besoin d’un minimum de commerce pour s’enrichir, mais n’en rêvent pas moins de conserver une pureté virginale, en inscrivant dans leur clôture insulaire la phobie prophylactique de toute corruption.

La clôture, tel un fil rouge, relie la métaphore du couvent à celle de la cité utopique, mais aussi, curieusement, au thème du Paradis terrestre.

Utopie

Lors de la création de l’école, sous la municipalité d’Alfred Borriglione, édile républicain qui soutient sans réserve l’organisation de l’instruction publique de Jules Ferry, on se préoccupe de remplir le temps des élèves, d’en faire un temps de travail :

« Il faut, dit une délibération du Conseil municipal en 1880, et c’est une condition essentielle, que l’école soit ainsi organisée, que l’élève par la succession des cours puisse trouver à y occuper toute sa journée. [iv] »

Quatre-vingt-dix ans plus tard, le souci est le même, comme en témoigne cette présentation du projet des nouveaux bâtiments :

« L’École doit accueillir pour ses différentes disciplines 600 élèves le jour et 200 le soir. Durant une partie de la journée l’École fonctionnera comme toute autre école d’Art, mais après 16 heures, le temps sera consacré aux expositions, aux conférences, aux contacts avec les artistes et professeurs étrangers ; ceux-ci enseigneront aussi dans la journée pour les élèves inscrits à leurs spécialités. [v] »

Les utopies se sont toutes nourries de cette idée, assez bête en somme, que le plan de la cité allait façonner les hommes qui l’habitent. La règle monacale fait de même. Les architectes soviétiques du Whutemas pensèrent dans ce droit fil que « L’architecture transforme l’aspect du monde, reconstruit le mode de vie, organise la vie quotidienne, le travail et la vie sociale [vi] ». Commoditas ou voluptas ? – l’architecture est toujours une politique. Le dispositif architectural de la villa Arson obéit à l’un des deux modèles que distingue Philippe Boudon parmi les formes d’utopicité : celui qui, plutôt que de projeter une trame rationnelle n’importe où, entend gérer les déplacements et tirer parti de la topographie, celui qui réfléchit la rue et la distribution des lieux [vii]. À la Villa, du nord au sud, l’organisation (rêvée) du temps de travail se traduit par un cheminement dans l’axe de la colline, au-dessus d’une galerie technique souterraine. Cette « rue » et l’allée circulaire du jardin d’entrée ordonnent la succession des lieux dans leur articulation et leur différence fonctionnelle.

Toutes les utopies ont échafaudé leur système sur une organisation rigoureuse du travail.

« À prôner les avantages du travail, remarque Cioran, les utopies devaient prendre le contre-pied de la Genèse. Sur ce point, tout particulièrement, elles sont l’expression d’une humanité engloutie dans le labeur, fière de se complaire aux conséquences de la chute […]. [viii] »

Et Gauguin de protester :

« Il y a loin de la coupe aux lèvres. Et pourquoi ce travail ? Les Dieux ne nous ont-ils pas donné tous les jours notre subsistance ? Le soleil se lève chaque jour serein […]. [ix] »

Cependant, l’envergure utopique de la Villa Arson, ne réside pas dans la seule alliance de son ordonnance interne particulière et de la forme de jardin clos de son site. Elle la doit aussi à son caractère d’école d’art d’un type nouveau, au geste politique réformateur, volontairement prospectif qui, à la fin des années soixante et jusqu’à l’inauguration officielle de 1972, anime l’entreprise de sa construction. Puisqu’aussi bien, et les déclarations de l’époque sont là pour le montrer, du ministère d’André Malraux à l’après soixante-huit, le renouvellement pédagogique est un des aspects du renouvellement de la société et finit, en l’occurrence, par devenir une réponse aux poussées contestataires qui l’agitent. Mais plus généralement encore c’est peut-être tout simplement son seul caractère d’école qui l’inscrit dans la continuité secrète de la pensée utopique. Certes, les multiples réformes de l’enseignement artistique ont toujours maintenu sa différence, exploité les ressorts d’une relation pédagogique « autre ». Pourtant l’écart n’est peut-être que d’une utopie à l’autre. « Le système scolaire, les instituteurs, [remarque René Schérer] ont été, depuis le siècle dernier, les champions d’une transformation de la société par l’éducation [x] ». Par l’exception de ses règles, par son caractère d’espace réservé, par sa visée réformatrice, l’école moderne hérite peu ou prou de la pensée utopique.

Si l’utopie est, comme le pense Cioran, l’image inversée du Paradis perdu, projetée dans l’avenir, mais entachée irrémédiablement du malheur de la chute, si elle est commandée par le mal absolu qui transforme la figure du bonheur originel en son autre, grimaçante, de la Rédemption par le travail, alors il nous faut comprendre comment, à la Villa Arson, les traits qui manifestent une utopie architecturale et pédagogique se marient avec ceux, non moins insistants, qui renvoient à l’âge d’or, à l’Arcadie, à l’Eden.

Hortus conclusus

« [Les] terrasses à l’italienne, lit-on encore dans Plaisir de France, bordées de pins parasols, de cyprès et de chênes verts […ont été] remplacées par d’autres terrasses, plantées sur le toit même des bâtiments. […] La végétation joue un rôle important dans cette architecture : la plupart des arbres ont été préservés et d’autres déplacés, tels ces deux palmiers et ce magnolia […]. La rectiligne et montueuse allée des cyprès, l’une des parures de l’ancienne villa Arson, a été intégralement conservée. [xi] »

Louis Gonzague Arson de Saint joseph, maître de la Villa sous le second empire, y allait de quelques vers :

« Ici sur ce coteau qui trône,

« Émaillé de rosiers et de Camélias,

« Et que sa maison rouge avec grâce couronne

« Parmi les orangers et les magnolias,

« Sur ce coteau que les montagnes

« Abritent vers le nord, en laissant au midi

« Étinceler la mer, la ville et ses campagnes

« Dans un horizon bleu par l’air pur agrandi,

« Élysée orné de fontaines,

« De grottes, de berceaux, de feuillages épais

« Où plane un doux mystère, où les rumeurs lointaines

« Expirent sans échos, où réside la paix […]. [xii] »

Ayant fui la métropole parisienne pour se réfugier loin du monde, Alphonse Karr affichait « Maison Close [xiii] » à l‘entrée de sa villa de Saint-Raphaël. (L’auteur des Promenades hors de mon jardin avait, il est vrai, lancé auparavant l’industrie niçoise de la fleur coupée.) Le Paradis est un jardin clos. La roseraie du couvent de Cimiez, sorte d’hortus conclusus fossile [xiv], rappelle ces jardins de Paradis souvent circonscrits de roses, où la peinture primitive se plaisait à figurer la Vierge assise et l’Enfant jouant avec les oiseaux. Kenneth Klark note à ce sujet que le mot Paradis, emprunté à la langue persane, signifie « enclos entouré de murs » :

« cette idée d’un espace fleuri protégé de la brutalité du monde, où l’amour humain et l’amour divin peuvent atteindre leur plein épanouissement apparaît dans la poésie provençale […]. [xv] »

C’est la chambre d’amour du Jazer et du Jauzir (de la parole et de la jouissance) :

« l’amors don ieu sui mostraire

« nasquet en un gentil aire

« e-l luocs on ill es creguda

« es claus de rama branchuda [xvi] ».

La poésie provençale, faut-il le préciser ? l’emprunte au Cantique des Cantiques :

« Notre lit n’est que verdure.

« Les poutres de notre maison sont de cèdres,

« nos lambris de cyprès. »

« Elle est un jardin bien clos […]. [xvii] »

La référence très ambivalente aux jardins suspendus de Babylone renvoie, elle, à la grande ville antique et à son architecture, et maintient simultanément la sourde connotation d’un Orient lointain, lieu mythique de l’Eden primitif. Les fleurs aussi ont toujours un parfum exotique et celles de la « Gueuse parfumée [xviii] », chantées par Théodore de Bainville [xix], n’y dérogent pas. Comme si le désir d’Orient et la nostalgie du jardin édénique pouvaient être ici ensemble comblés.

Parnasse

« Oui, la Côte s’est parsemée de maints temples dédiés à l’art contemporain avec le musée Matisse à Cimiez et la chapelle de Vence, avec le musée Picasso à Antibes et celui de Fernand Léger à Biot, avec la chapelle Cocteau à Villefranche, la fondation Maeght et la dernière, celle de Chagall. »

Le correspondant du Figaro, qui dressait cette liste en 1971, pourrait aujourd’hui l’allonger ! Il poursuivait ainsi :

« Avec l’École internationale d’art de Nice, […] il ne s’agissait de rien d’autre que de créer un lieu privilégié, que s’y conçoive un art authentiquement vivant, une sorte d’Arcadie dont élèves, professeurs et artistes, intimement mêlés, dégusteraient les délices comme dans ces grandes compositions de Puvis de Chavannes… [xx] »

Ce journaliste, qui n’y va pas de main morte ! force la grécité de l’Arcadie, en la soulignant de la métaphore du temple, de l’évocation du ciel méditerranéen et de la référence aux peintures de Puvis de Chavannes (sans doute pense-t-il au Bois Sacré cher aux Arts et aux Muses conçu en 1883, pour le musée de Lyon). Au dix-neuvième siècle, quand l’on fonde l’École, la légitimation, encore très néo-classique, est déjà recherchée dans une sorte d’atticisme :

« Si la Ville de Nice tient à conserver sa suprématie et son prestige, si elle veut continuer à attirer cette colonie étrangère qui fait sa richesse […], il faut qu’elle songe à ajouter aux qualités de son climat les vieilles satisfactions de l’esprit et de l’intelligence et qu’elle lui procure, à souhait, toutes les jouissances intimes que donne la culture des arts et auxquelles elle est habituée. [xxi] »

(Pareillement, Alphonse Karr s’entend dire de Marseille que « c’est la nouvelle Athènes [xxii] » puisqu’elle peut s’énorgueillir d’une académie, d’un musée, d’un cabinet d’antiquités… et un certain Henri de Montaud qui défend l’idée de l’indépendance de Beaulieu manie la même hyperbole légitimante :

« Cette commune est une sorte de république athénienne où tout est en honneur : l’agriculture, le commerce, l’industrie, les arts. La jeunesse, sous une infatigable impulsion y rivalise de zèle dans ses études. Les hommes y sont laborieux […]. [xxiii] »)

En 1933, Paul Valéry, qui présentait le projet d’un Centre universitaire méditerranéen, insistait sur « le rôle que la mer a joué […] dans la constitution de l’esprit européen » :

« La nature méditerranéenne, les ressources qu’elle offrait, les relations qu’elle a déterminées ou imposées, sont à l’origine de l’étonnante transformation psychologique et technique qui, en peu de siècles, a si profondément distingué les temps modernes des époques antérieures. [xxiv] »

Valéry concevait ainsi la Méditerranée comme une « machine à faire de la civilisation ». Une machine dont les traits se trouve en quelque sorte condensés dans la cité grecque mère des arts et des lettres : Athènes, laquelle, même si on ne la tient pas pour la seule source de la civilisation occidentale, n’en demeure pas moins la principale référence légendaire, le modèle (au sens platonicien) ; entre elle et le mont Parnasse, une intime similitude : le lieu où résident les muses inspiratrices des arts, et la cité à partir de laquelle a diffusé la civilisation (la nôtre), sont tous deux des communautés exemplaires à l’intérieur de leur clôture.

Sur la colline chère aux muses, l’art se tient à l’écart du monde – le discours pédagogique sur « l’ouverture de l’école » n’étant que la dénégation de cette situation. Car l’étranger, le visiteur auquel l’école ouvre ses portes appartient le plus souvent au milieu de l’art. On ne sort guère de ce « champ » (pour parler comme Pierre Bourdieu), dont la clôture, pour être abstraite, n’est pas moindre. De Raphaël à Puvis de Chavannes, l’image du Parnasse, qui est celle d’une assemblée des muses, dit bien cet état de communauté séparée, cette « réserve » de l’art.

Arcadie

« […] une sorte d’Arcadie dont élèves, professeurs et artistes, intimement mêlés, dégusteraient les délices […] »

L’Arcadie, œuvre de la Renaissance, roman pastoral du napolitain Jacopo Sannazar, évoque un monde de paix, situé mythiquement dans une région montagneuse de la Grèce, éloignée de la civilisation. Le héros, Sincère, y coule des jours heureux parmi les pasteurs, les jeux, les concours poétiques, les histoires d’amours… Mais l’origine de la pastorale est sans nul doute dans le mythe de l’âge d’or, tel qu’il est narré par Hésiode et repris par Platon dans ses descriptions de l’Atlantide. Son écho résonne dans l’Arcadie comme dans la quatrième églogue des Bucoliques. Platon dans le Politique, et Virgile fera de même, brosse le tableau d’un état originel de l’humanité (in illo tempore) qui, selon une conception cyclique du temps, doit revenir. La vie y est directement régie par les dieux qui font régner leur paix. Le mythe de l’âge d’or est un rêve d’ataraxie. Comme dans la Genèse, avant la chute, l’humanité y est délivrée du fardeau du travail. Avant que le temps ne s’inverse, fait dire Platon à l’Étranger, vivait une autre race aujourd’hui disparue, directement engendrée par la terre et conduite sous la houlette de pasteurs divins :

« Ils n’avaient qu’à se laisser vivre. […] ils avaient à profusion les fruits des arbres et de toute la végétation généreuse, et les récoltaient sans culture sur une terre qui les leur offraient d’elle-même. Sans vêtement, sans lit, ils vivaient le plus souvent à l’air libre. [xxv] »

Il est arrivé que l’utopie (la réserve, le hors lieu) d’une communauté artistique s’identifiât au rêve primitiviste. Ce fut par exemple le cas dans l’aventure du sanatorium communautaire de Monte Verità, à Ascona, au début du siècle, où étaient exaltés le soleil et la lumière, expérimentés le nudisme, l’expression corporelle, le végétarisme… Dans cette « réserve », traversée par des idéologies anarchistes, théosophiques, etc., des membres notoires des avant-gardes artistiques vinrent tour à tour se ressourcer [xxvi]. La référence à un âge d’or mythique n’intervient pas arbitrairement dans le discours tenu sur un établissement voué à l’art. Que cela soit propos de journaliste ne doit pas interdire d’en mesurer toute la portée. L’art est inséparable de ce rêve d’une proximité avec les dieux, d’un partage de leur vie. Non seulement parce qu’il constitue une sorte de religion moderne, – là-dessus il faudrait laisser la plume à André Malraux –, mais aussi, très profondément, parce que la création est toujours doublée de son nécessaire envers : le désœuvrement. Celui-ci manifeste au plus haut point le pouvoir du créateur suprême, à qui l’artiste dispute sa toute puissance ; le désœuvrement à l’œuvre dans l’art moderne étant de ce fait, comme Maurice Blanchot l’a avancé le premier, la « question la plus profonde ».

« La génialité romantique donne essor à ce sujet royal qui n’est pas seulement au-delà des règles communes, mais étranger aussi à la loi de l’accomplissement et de la réussite, sur le plan même qui est le sien. L’art, inutile au monde pour qui seul compte ce qui est efficace, est encore inutile à lui-même. S’il s’accomplit, c’est hors des œuvres mesurées et des tâches limitées […]. [xxvii] »

L’histoire moderne est hantée par la pensée d’une communauté perdue, à retrouver, à reconstituer. Mais le mythe lui-même est usé, perdu. La communauté littéraire et artistique, dit jean-Luc Nancy, est peut-être désormais, le seul lieu où insiste l’exigence communautaire, puisque dans le désœuvrement, « ce qui échappe aux œuvres nous laisse exposés à nous-mêmes [xxviii] ». En élargissant le propos, on pourrait dire que c’est paradoxalement en tant que « communauté désœuvrée » que l’art conserve sa vocation utopique. On comprend ainsi que, réunies par la visée antinomique de l’art, Utopie et Arcadie puissent former le même pays.

Le journaliste du Figaro, on l’a vu, confondait donc âge d’or et atticisme. Mais par ailleurs, l’âge d’or lui-même se prête à des interprétations divergentes. L’histoire artistique et littéraire fournit le modèle d’un certain glissement. Du Parnasse à la vision de l’âge d’or qui prévaut chez les néo-impressionnistes, l’écart est flagrant. Les parnassiens sont du côté d’Apollon, quand les seconds, à la suite de Nietzsche, redécouvrent Dionysos. Nice et la Côte d’Azur en général ont été les témoins privilégiés de cette confusion ou de ce passage. Si l’on veut avoir quelque idée d’une telle transformation – qui n’est rien moins que l’effet du désir –, il suffit de revoir la scène du film de Jean Renoir, Le Déjeuner sur l’herbe, où le berger souffle dans sa flûte, avec les conséquences que l’on sait.

Pierre Schneider a eu l’occasion d’analyser, dans la très belle somme qu’il a consacrée à Henri Matisse [xxix], comment le thème de l’âge d’or cristallise en un tableau, La Joie de vivre, qu’il tient pour un monument de la peinture du vingtième siècle (« une de ses colonnes d’Hercule » avec Les Demoiselles d’Avignon de Picasso), et pour la composition duquel le peintre a repris un dispositif paysagé qu’il a eu tout loisir d’expérimenter auparavant – depuis les peintures exécutées en 1884 au Cap-Martin, la série réalisée lors de son séjour à Antibes en 1888-89, les paysages de Saint-tropez où il suit Signac en 1904, ceux de Collioure, enfin, où Derain le rejoint en 1905. Ainsi cette « petite toile », qui retient l’attention de Schneider, « avec sa colline boisée laissant entrevoir, par une trouée dans le feuillage, la barre bleue de la mer, au loin ». La Joie de vivre, s’incrit dans la double tradition de la pastorale et de la bacchanale. N’est-il pas troublant de constater que le chef d’œuvre de la littérature pastorale, Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, de Longus, plaçait déjà, ses personnages dans un paysage semblable ?

« Tout était bien divisé et séparé, les troncs étaient éloignés les uns des autres, mais en l’air les branches se réunissaient et entremêlaient leurs feuillages, et il semblait que ce qui était un effet de la nature fût l’effet de l’art. […] De là on découvrait la mer, et l’on apercevait les bateaux qui passaient, si bien que cela aussi était l’un des charmes de ce jardin. [xxx] »

Cette voûte faite par des frondaisons qui encadrent l’échappée maritime, n’est pas également sans rappeler celle de la chambre d’amour des troubadours, « claus de rama branchuda ». De Longus, il y a quelque dix-huit cents ans, à Matisse, en passant par la poésie occitane, un même topos mythologique subit divers avatars, dont le plus récent, on va le voir, n’est autre que touristique.

Ciel

« Sous le plus beau ciel qui soit et avec l’ensoleillement le plus constant, la Méditerranée n’aura jamais fini de tenter [xxxi] »,

ajoutait le journaliste déjà cité. Le ciel est un des autres topoï de notre histoire.

« La cambr’er de ciel garnida [xxxii] », dit un troubadour, qui considère le ciel comme le domicile des amants – s’envoyer au ciel, y monter scellant leur communauté dans ce que Georges Bataille appelle « la petite mort ». Si Guillaume Apollinaire rencontre Lou à Nice, « sous le plus beau des cieux », c’est bien que toutes les arcadies – qui y prennent à l’occasion un sens élyséen –, sont littéralement « idylliques ».

Le bleu est la couleur d’un ciel divin, d’un ciel pour les dieux. Par contamination, ceux qui habitent sous un ciel bleu sont comme des dieux, ou du moins, tels les arcadiens, partagent leur paix. L’artiste-roi, l’artiste divin trouve ainsi dans le ciel bleu le ciel à sa convenance.

La métaphore de l’azur, quant à elle, donne au ciel la couleur du verre teinté à l’oxyde de cobalt. Curieuse image qui rend cristallin, dur, l’éther impalpable ! sans doute son but n’est autre que d’en rêver un impossible état, son immutabilité : une image d’éternité en somme, un ciel aussi parfait ne pouvant être, une fois de plus, que divin. Chez Mallarmé, dont la citation en la matière est un passage obligé, l’azur insiste. Le poète voudrait l’oublier comme on oublie un idéal qui vous poursuit.

« Où fuir dans la révolte inutile et perverse ?

Je suis hanté. L’Azur ! l’Azur ! l’Azur ! l’Azur ! »

Peut-être répond-il à Baudelaire qui, dans La vie antérieure, dit avoir « vécu dans les voluptés calmes, / au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs, / des esclaves nus ». Chez les deux poètes l’azur a un caractère hétérotopique, est hors de portée, idéal. L’Azur de Mallarmé s’écrit cependant avec une majuscule. Le Coup de dé inscrit l’acte créateur au firmament. « Rien […dit Mallarmé] n’aura eu lieu […] que le lieu […] excepté […] peut-etre […] une constellation ». Si l’œuvre n’a pas lieu, c’est qu’elle n’appartient pas à l’espace commun. L’instant créateur, hors du temps, rejoint l’éternité. L’azur est un rêve d’éternité. C’est aussi le toit des tombeaux, des mausolées, des temples, le signe de cette pérennité à quoi aspirent l’art et les artistes. Dans l’Azur mallarméen la création, qui instaure un ordre, qui « nombre », inscrit un rythme, un espacement primordial. Par corollaire on pourrait dire que l’Azur est le chiffre de la création.

Carte postale

« [Un] promontoire d’où l’on découvre toute la ville, avec le panorama de la baie des Anges comme toile de fond. Un endroit rêvé […] »

La célébration, il y a peu, du centenaire de la Côte d’Azur fut l’occasion de rappeler que le pays devait sa dénomination au titre d’un livre de voyage écrit par le bourguignon Stephen Liégeard [xxxiii]. Dans la préface datée de Brochon, octobre 1887, notre poète, ex « sous-préfet aux champs », ex député bonapartiste, use de l’artifice qui consiste à se faire « commander » le guide par l’académicien Xavier Marmier :

« Que nous ayons enfin, par vous, l’image retrouvée d’un Eden sans l’épée de feu, d’un verger des Hespérides sans le dragon ! »

Il commence son périple à Marseille, qui l’émerveille déjà :

« Au seuil du pays édénien, le regard n’est point encore blasé ».

Hyères est un « Eldorado du maraîcher ». Alphonse Karr qui s’est installé à Saint-Raphaël y a accosté sa barque tel « un ami de Robinson ». Cannes est « la fille favorite du soleil ». Liégeard en rappelle la naissance (en tant que station balnéaire, bien sûr) :

« Sous des collines voilées de pins, une humble bourgade de pêcheur attira [le] regard [de Lord Brougham]. A ses pieds, dans une anse fleurie de bruyères, dormait une mer sans rides ; un sable plus doux que la mousse scintillait tout au long du rivage, eaux et cieux se teintaient de reflets vermeils. Le Chancelier du Royaume-Uni crut entrevoir l’Eden […]. »

Sur les traces du Lord inventeur, Liégeard conseille la montée à la Croix-des-Gardes, pour « embrasser, d’un regard, le plus riant des spectacles ». La gravure illustrant ce passage dans l’édition de 1894 représente un bosquet en surplomb de la mer, dont la ligne bleue est encadrée de ramages. La mère de Liégeard a acquis, à Cannes, la Villa des Violettes depuis laquelle, « de l’Estérel à Lérins, le regard flotte sans cesse captivé ». La célèbre Villa Vallombrosa qui la jouxte est l’occasion de vers dédiés à la fille de Lord Brougham :

« D’un rayon du soleil, d’un soupir de la grève

« Dieu l’a créé pour vous, le merveilleux jardin ! […]

« Sous un ciel sans frimas la rose y naît sans trêve,

« L’herbe un instant foulée y reverdit soudain,

« Et l’éternel printemps exilé depuis Eve

« Se retrouve avec vous dans ce nouvel Eden. »

Du Mont Chevalier « le regard surprend Cannes penchée comme une coquette, sur le cristal où elle se contemple ». Et pour « élargir le champ de la vision » il faut monter. Liégeard passe en revue les saisons : – Que faire au printemps ? La gravure attenante répond par des baigneuses dans une petite crique ombragée. L’île Saint-Honorat est un « coin de Paradis que l’auteur de la Divine Comédie n’a pas même soupçonné ». Le Grand Jardin de l’île Sainte-Marguerite, « n’en déplaise aux mythologues, dut être celui des Hespérides. Les orangers y ploient sous des grappes de pommes d’or ». Encore un « tableau » encadré de pins en grimpant au San-Peyré ; un autre au Cap-Roux, que « M. Élysée Reclus […] proclame, à juste titre, l’un des plus grandioses de la Méditerranée »… A Nice, « Cimiès » est bien entendu l’occasion d’une « vue » :

« La cour d’honneur où la vigne s’entremêle aux rosiers, le petit jardin protégé par les oliviers d’un vallon solitaire […], la terrasse extérieure qui, par-dessus les orangers de la vallée, laisse le regard s’envoler vers Nice […] »

Et cætera. La répétition de tels clichés – et encore je n’ai pas tout relevé – a de quoi fatiguer. Mais Liégeard, qui mêle à son récit la description de la vie mondaine de chaque station où il s’arrête, prend plaisir à décrire le paysage, à le transformer en « vues », et constitue ainsi un trésor de la littérature touristique, qu’il sera bien difficile d’égaler ensuite. Car sa « carte postale » favorite, ce paysage qu’inlassablement il semble revisiter est un paysage mythique. Il retrouve en grimpant sur chaque promontoire, sur les routes en corniche de Théoule à Menton, le paysage même où Longus plaçait ses idylles : une vision de l’Eden – un Eden sans cesse évoqué, nommé. C’est sans doute ce qui fait de La Côte d’Azur autre chose qu’un titre de plus parmi une nombreuse littérature. Grâce à Liégeard on mesure en quoi le tourisme est très exactement un avatar du mythe de l’âge d’or, auquel se sont agglutinées au passage quelques versions intermédiaires. Le tourisme, qui est tout fait de panoramas, de points de vue, de cartes postales, donne au mythe une forme éminemment visuelle qu’il n’a pas toujours eu. En dédoublant jusqu’à plus soif l’Eden, en inventant des édens – au pluriel – qui soient en tout premier lieu à voir, le tourisme inscrit sa propre émergence, sous la domination de la pulsion scopique. C’est là en quelque sorte sa marque de fabrique moderne.

Liégeard n’est pas seul à chanter de la sorte la Riviera ; la métaphore est sous la plume de bien des auteurs : Saint-Tropez est pour Colette « l’Eden retrouvé » ; une gazette mondaine prend pour titre « La Terre Promise [xxxiv] » ; et Adolphe Bellot qui décrit le voyage de Paris à Nice, s’écrie :

« […] courir avec [le train] jusqu’à Nice en plein soleil, en plein ciel bleu, c’est pour nous une des plus grandes jouissances qu’on puisse s’offrir. On passe ainsi de l’hiver à l’été, de l’enfer au paradis, sans transition, sans purgatoire. [xxxv] »

Quant à la carte postale – rochers ou colline, pins ou oliviers avec une échappée sur la ligne bleue de la mer –, elle sera reprise dans bien des paysages impressionnistes et néo-impressionnistes, l’âge d’or étant directement choisi pour titre, avec ou non ce schème visuel.

Les inventeurs de la Côte d’Azur, qu’ils s’appellent Fromentin, Brougham and Vaux ou Liégeard – la référence récurrente à l’Eden le montre –, la tiennent pour un Orient paradisiaque de proximité. L’objet de la découverte dont ils se font les héros passe à leurs yeux pour d’autant plus extraordinaire qu’il gisait là, paradoxalement ignoré, à portée de main. Les visions idylliques de la Côte, tout ces édens de carte postale, donnent une version rapprochée du Paradis. Dans la substitution de la Riviera à l’Orient des voyageurs de l’exotisme romantique, avec son effet de téléobjectif, on perçoit clairement le procès de sécularisation qui est allé du transcendant au plus proche en passant par le lointain. On n’envoie des cartes postales que d’un monde qui n’est plus absolument ailleurs.

Le soleil

« Tout baigne dans la lumière, le soleil joue constamment sa partie dans cet univers de béton ; pas une galerie qui ne soit crevée de puits de lumière, par l’intermédiaire de « sky domes » de l’éclairage zénithal. [xxxvi] »

Comme le remarque le journaliste, auteur des lignes qui précèdent, à la Villa Arson, architecture rime avec lumière et avec soleil. L’atelier du peintre requiert qu’on les lui dispense, et qu’on l’en protège tout à la fois, orientant ses ouvertures le plus souvent au nord, car le soleil trop direct brûle. Ce besoin ferait, d’une école construite dans le Midi, un endroit d’autant mieux adapté aux exigences de l’art – mais la convenance positive n’explique pas tout ; elle n’efface pas le substratum mythologisant évoqué plus haut.

Abritée du mistral par les montagnes, Nice bénéficie d’un effet de serre propice à l’exotisme botanique. La chaleur peut y être accablante. L’impression d’écrasement physique, le tremblé visuel qui en résultent transmettent alors au pays un parfum d’Orient. Alphonse Daudet l’évoque précisément dans son roman Le Nabab. Le secrétaire du personnage central, Paul de Géry, qui rentre de Tunis via Gênes, s’approche en voiture de Nice :

« On arrivait aux sites les plus chauds, les plus abrités de la corniche. En voyant ces troncs élancés, cette végétation fantastique, découper l’air chauffé à blanc, en sentant la poussière aveuglante craquer sous les roues comme une neige, de Géry, les yeux à demi-clos, halluciné par ce midi de plomb croyait faire encore une fois cette fatigante route de Tunis au Bardo […] Allait-il donc retrouver là-bas, où la route côtoie des jardins de palmiers, l’architecture bizarre et colossale du palais du Bey […] ? [xxxvii] »

C’est rappeler que, sur le plan visuel, de la chaleur et du soleil résultent hallucinations et mirages. Les peintres cependant délaisseront le mirage, sans doute pour son caractère par trop spectral.

Commentant des œuvres de Matisse de l’époque de La Joie de vivre, Maurice Denis aura l’occasion de donner une très fine analyse de la transcription picturale du primat solaire :

« [Le soleil] est depuis Monnet le dieu de la peinture moderne. […] Or voici que dans cette liturgie s’introduit des rites nouveaux […]. [xxxviii] »

Il rappelle que les impressionnistes ont été les premiers à peindre avec le soleil dans le dos, à placer leur chevalet en plein midi. Mais « le plus significatif » selon lui est Matisse.

« [Ses tableaux] rivalisent d’éclat et s’efforcent de créer de la lumière. Ce qu’ils nous restituent du Soleil, c’est le trouble rétinien, le frisson optique, la pénible sensation d’éblouissement, le vertige que donne en plein midi d’été un mur blanc ou une esplanade. Leur esthétique permet qu’ils tentent de nous aveugler. Ils ne reculent devant aucune crudité d’éclairage et, pour le rendre, devant aucune cruauté de couleur. »

Une nouvelle métaphore s’impose. Cette cruauté née à Collioure, durant l’été 1904, avait trouvé l’expression qu’on connaît sous la plume de Louis Vauxelles [xxxix]. Avec les « Fauves » Puvis de Chavannes est loin – quand bien même Matisse lui défère. La Méditerranée n’est plus prétexte aux résurgences atticistes, mais lieu, non moins mythique, d’une virginité primitive, tout empreinte d’animalité sauvage. Guy de Maupassant qui jette l’ancre dans la baie de Saint-Tropez laisse éclater :

« La joie qui m’envahit […] naît de ce que je me livre aux forces brutales et naturelles du monde, de ce que je retourne à la vie primitive. Quand il fait beau comme aujourd’hui, j’ai dans les veines le sang des vieux faunes lascifs et vagabonds. [xl] »

Un peu plus tard Gauguin, dans la peinture duquel Octave Mirbeau voyait « une abondance sacrée d’Eden [xli] », ira chercher cette brutalité sous d’autres cieux ; à Tahiti il notera :

« Ici, près de ma case, en plein silence, je rêve des harmonies violentes dans les parfums naturels qui me grisent. Délice relevé de je ne sais quelle horreur sacrée que je devine vers l’immémorial. [xlii] »

Delacroix, il est vrai, avait déjà trouvé la sauvagerie des fauves au Maroc d’où il écrivait à Villot :

« Venez en Barbarie, vous y verrez le naturel qui est toujours déguisé dans nos contrées, vous y sentirez de plus la précieuse influence du soleil qui donne à toute chose une vie pénétrante. [xliii] »

« Tout brûle dans l’heure fauve [xliv] » dit Mallarmé. Le doux pâtre arcadien laisse désormais la place au satyre, figure symbolique d’une réévaluation du corps. Le soleil dionysiaque est celui de l’artiste quand l’art le convoque jusqu’au plus profond de sa chair ; non plus le soleil civilisé, mais celui qui préside au « long dérèglement de tous les sens ». Denis, qui préférait Gauguin à Matisse, pour ce qu’il trouvait le premier davantage symboliste, notait à ce sujet un problème très formel d’éclairage :

« Tous les Gauguin ou à peu près sont des effets du soleil. La plupart ont été peints devant une nature tropicale toute baignée de la plus éclatante lumière. Cependant vous ne savez pas en les regardant si le soleil est à droite ou à gauche […] »

Peindre « avec le soleil dans le dos », ou avec une lumière « éclatante » dont on ne connaît pas la direction, c’est dans tous les cas faire une peinture sans ombre. Aussi midi est-il l’heure privilégiée, celle du zénith sans ombre.

Mais il faut s’arrêter à un autre monument – extra-pictural celui-là – qui, à la même époque, établit la conjonction entre le mythe dionysiaque et le topos solaire : le Zarathoustra de Nietzsche. Le soleil y est au centre d’un système métaphorique dont on ne saurait faire un complet exposé ici [xlv]. Nietzsche partage avec les Fauves la question de l’heure et la valorisation du midi. Comme le soleil, Zarathoustra y est à son zénith avant de décliner. L’éclat de la lumière, sa surabondance qu’osent affronter, que recherchent même, les Fauves, répond à l’âme nietzschéenne « convaincue de se tenir debout, toute nue, sous les yeux du soleil [xlvi] ».

« – à l’heure de son midi une étoile prête et mure, ardente, transpercée, sous les flèches destructrices du Soleil une étoile béate ;

« – Un Soleil même et un inexorable vouloir solaire, dans sa victoire prêt à s’anéantir ! [xlvii] »

Midi est l’heure de la perfection :

« Le monde à l’instant même n’est-il devenu parfait ? Rond et mûr ? Oh ! ce cercle d’or bien arrondi – vers où s’envole-t-il bien ? [xlviii] »

C’est aussi une heure d’ivresse qui invite à la fusion mystique :

« – quand donc ô puits d’éternité ? O toi serein, ô toi terrible abîme de midi ! quand boiras-tu mon âme afin qu’en toi elle retourne ? [xlix] »

Une autre version du soleil le projette vers l’avenir ; il éclaire au loin l’humanité : millénarisme. Soleil des utopies – celui de Campanella, par exemple –, ou Soleil-Président, il ne s’accomplit que dans le cataclysme final. On peut comme Ernst Bloch chanter le génie paraclétique [l]. On peut aussi attirer l’attention sur les dangers du soleil [li], penser que son éternité est celle du Maître et nous parle de notre désir paranoïaque, lui opposer l’ange [lii]…

La version Nietzschéenne, le tient pour signe de l’éternel retour. C’est-à-dire que Nietzsche emprunte le mythe du retour de l’âge d’or au fonds des religions antiques, en revalorisant la version cosmogonique, cyclique (réadaptée à son propos), au détriment de la version eschatologique qui n’en situe le retour qu’une fois, selon la conception linéaire du temps inventée par les hébreux [liii]. La convocation du soleil ajoutée à la boucle du temps dénonce la visée sotériologique de l’entreprise : ressourcement, résurrection. Un Nietzschéen comme Gilles Deleuze ne s’y trompe pas, qui intitule un chapitre de son livre sur la répétition : « la répétition qui sauve ». Au fronton de la Villa Arson, emblème des anciens propriétaires (qui copient Rome), le Phénix, symbole du renouvellement, s’élance du feu purificateur [liv]. S’il est vrai que le patronyme « Arson » soit d’origine anglaise, on se rappellera qu’il signifie aussi « incendie ». C’est que selon la théorie des âges du monde, à l’âge d’or doit succéder l’ekpyrosis, condition d’un renouvellement total du cosmos. (Cette convergence avec le mythème qui nous occupe est certes de pur hasard, mais nous ne pouvions négliger aucun signe rencontré.)

Éternité

La troisième partie du Zarathoustra eut d’abord pour titre « Midi et Éternité ». Juste avant l’heure de midi Zarathoustra était encore poursuivi par son ombre ; mais « [il] courut et courut et plus ne trouva personne et fut seul » – sans ombre donc, et autrement dit sans mort. Nietzsche, on l’a vu, invoque l’instant de midi comme un « puits d’éternité ». Ailleurs, il insiste sur l’identité du haut et du bas. On doit également se rappeller que le Zarathoustra de l’éternel retour se déclare à « 6000 pieds au-dessus de l’homme et du temps [lv] ». La montagne sacrée de Zarathoustra semble donc être, comme celles des religions antiques, au centre du monde, en ce lieu où le ciel, la terre et l’enfer communiquent, donnant ainsi aux morts l’attribut des dieux : l’éternité [lvi]. Le mythe solaire est un rêve d’éternité divine.

Or, il est un écrivain qui reprend ce thème du soleil et de l’ombre, c’est Paul Valéry ; et il n’envisage pas, lui, qu’on puisse se défaire de son ombre.

« Si ce n’est, ô splendeur, qu’à mes pieds l’ennemi,

« Mon ombre ! la mobile et la souple momie,

« De mon absence peinte effleurait sans effort

« La terre où je fuyais cette légère mort. [lvii] »

Dans L’Ébauche d’une serpent, il défait le lien que Nietzshe établit entre la vérité et le soleil, décrétant ce dernier coupable de mensonge pour son déni de la mort :

« Soleil, soleil !… Faute éclatante !

« Toi qui masque la mort, Soleil,

« Sous l’azur et l’or d’une tente […] [lviii] ».

Valéry, qui sent trop l’histrion en Nietzsche, est sarcastique à son égard : « as-tu remarqué le truc merveilleux que constitue le Superuomo ? [lix] » demande-t-il à André Gide, en 1899, après avoir lu le Zarathoustra qui vient d’être traduit. Ailleurs il note :

« Ainsi on croit tenir le pur, saisir l’absolu – on adopte toutes les contradictions – on se débrouille – on divinise le désordre ? c’est Dionysos – on sauve tout. [lx] »

Dans une autre lettre écrite la même année à André Fontainas, il s’adonne à un exercice burlesque, feignant que Nietzsche lui-même lui ait adressé la missive [lxi]. Comme il savait dessiner, il a esquissé à côté de l’en-tête « Nietzsche-Archiv-Hotel », un petit paysage de bord de mer avec un palace et le soleil à demi-caché par une montagne : le cliché déjà rencontré bien des fois, mais ironiquement marqué du sceau de la culture touristique.

Dans son plus célèbre poème, Valéry n’oublie pas les morts. Le cimetière marin, puisque c’est de lui qu’il s’agit, reprend le topos déjà maintes fois rencontré. (« Il faudrait ici “composer les lieux” [lxii] », dit Marcel Raymond.) Il est troublant de voir à quel point ce dernier se rapproche de celui de la Villa Arson, avec sa colline, ses pins, son feu solaire – qui, pour être niçois au lieu de cettois, n’en est pas moindre –, et même son cimetière de Saint-Barthélémy, juste en dessous. Tout le monde sait le début par cœur :

« Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

« Entre les pins palpite, entre les tombes ;

« Midi le juste y compose de feux

« La mer, la mer, toujours recommencée !

« O récompense après une pensée

« Qu’un long regard sur le calme des dieux ! »

Le soleil qui se repose sur l’abîme marin y apporte la paix. Valéry a expliqué lui même la genèse de ce poème, auquel il conférait ainsi une portée emblématique. Une pure structure rythmique en serait le point de départ – ce qui est très mallarméen :

« Le mythe de la création nous séduit à vouloir faire quelque chose à partir de rien. Je rêve donc que je trouve progressivement mon ouvrage à partir de pures conditions de forme […]

« Mais je sais tout le chimérique de mon “Idéal”. [lxiii] »

« Midi le juste » c’est, comme dit Alain, une « idée pythagorique […] aussitôt jetée à la mer [lxiv] » – brillant jeu de mot involontaire ! Le Cimetière marin est en effet le poème de la mer-mère – souvenir de la musique de la langue italienne maternelle, – enraciné dans les sites marins du valérisme que sont Gènes, sa ville natale, et Cette qu’il quitta à l’âge de treize ans, – poème de 1917 hanté par la mère du poète, aveugle et désormais impotente, le seul sans doute où perce l’autobiographie. La nostalgie du pays natal éclaire toutes les rêveries des origines : le désir de paix et d’éternité est un désir matriciel. La fusion cosmique, ce sentiment océanique dont parle Freud n’a lieu que dans la mer-mère [lxv]. Les adeptes de la sémiologie visuelle peuvent décrypter cette matrice sur bien des clichés, dans ces images répétées d’oves que dessinent les baies (avec ou sans coucher de soleil), dans les trouées bleues entre les arbres… Ce fut l’intuition géniale de Freud d’avoir eu recours, ici, à une inversion de la vie et de la mort :

« L’être vivant élémentaire serait très volontiers resté immuable dès le début de son existence, il n’aurait pas mieux demandé que de mener un genre de vie uniforme, dans des conditions invariables. […] La fin vers laquelle tend toute vie est la mort ; et inversement : le non-vivant est antérieur au vivant. [lxvi] »

À bien y regarder, Nietzsche lui-même si soucieux de sa santé vend un peu la mèche quand, au milieu de son poème des Sept sceaux, « le chant du Oui et de l’Amen » dont chaque strophe se termine par le leitmotiv « je t’aime, ô Éternité », il déclare être « épris de la mer et de tout ce qui a façon de mer [lxvii] ».

Dans chaque hôtel de Nice, raconte Maupassant, « la mort a son escalier secret, ses confidents et ses compères ».

« En 1874, paraît le Guide du poitrinaire et de celui qui ne veut pas le devenir […] “les regards avec intérêt s’interrogent : les uns sur les autres ils suivent anxieusement la marche lente et inexorable du mal ou les progrès de la vie qui revient”. L’on vient soigner le rachitisme, l’anémie, la débilité légère, la névrose, les rhumatismes, le diabète et l’hystérie [lxviii] ».

Dès le dix-neuvième siècle l’image du mouroir est en place. Est-ce en fonction d’un cheminement souterrain de la métaphore mère-mer que tant de retraités viennent ici ? Combien de fondations d’artistes, qui prolifèrent sur la Côte, doivent leur existence à cet obscur désir ? Il y a certainement retour et retour : bien des rêves d’éternelle jeunesse viennent se vivre dans le sud ; la vieillesse fait aussi retour à l’enfance. Incipit vita nova. Le plus haut mythe est hanté par son ombre, et, dans sa version sécularisée, le pathétique le dispute au dérisoire. Mais après tout, dèjà chez Hésiode, le mirage de jouvence pointait :

« La viellesse misérable sur [les hommes de l’âge d’or] ne pesait pas, mais leurs bras et leurs jarrets étaient toujours jeunes. [lxix] »

L’hiver à Nice, l’été en Engadine

Nietzsche, on le sait, rapporte, dans Ecce Homo les différentes phases de la rédaction de son Zarathoustra. L’idée de l’éternel retour lui serait venue lors d’une promenade aux alentours de Sils Maria (dans la vallée de l’Engadine, à l’extrême est de la Suisse) où il séjournait l’été 1881 :

« elle a été griffonnée sur un feuillet, avec la mention : “6 000 pieds au-dessus de l’homme et du temps”. Ce jour là, j’allais à travers bois, le long du lac de Silvaplana ; je fis halte près d’un énorme bloc de rocher dressé comme une pyramide, non loin de Surlej. C’est alors que me vint cette pensée. [lxx] »

De novembre 1882 à février 1883, il séjourne à Rapallo, près de Gênes. Il « accouche » là de la première partie du Zarathoustra, non sans effectuer quelques promenades :

« Le matin, je montais, en direction du sud, par l’admirable route de Zoagli, longeant les pins parasols, et dominant une vaste étendue de mer […] »

L’été suivant il retourne à Sils Maria et y rédige la seconde partie. La troisième est bouclée à Nice :

« L’hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice, qui, alors, illuminait pour la première fois ma vie, je trouvais le troisième Zarathoustra. […] Bien des endroits cachés, bien des hauteurs des environs de Nice sont pour moi sanctifiés par d’inoubliables instants ; cette partie capitale intitulée “D’anciennes et de nouvelles tables” fut composée au cours de la très pénible montée de la gare au merveilleux nid d’Aigle maure d’Eze […]. »

De fait, ce souvenir si souvent commenté de la montée à Eze se situe à une époque où Nietzsche effectue une sorte de migration saisonnière. De 1879 jusqu’à l’effondrement turinois fin 1888-début 1889, Nietzsche divise son année en une saison d’été en Engadine (sauf en 1880 et 1882), et une longue saison d’hiver en Italie (Venise, Gênes, Rome, puis Turin) ou sur la Riviera française. Peter Gast, avec lequel il entretient une correspondance tout au long de ces années, recueille ses lamentations réitérées sur son état de santé :

« Eh bien cher vieil ami Gast, je ne vais pas bien du tout ; […] Arrivé à Gênes je me propose de gravir une fois encore la vieille montagne qui conduit à la santé et à l’alacrité. [lxxi] »

Étrange image de la montagne-santé ! ce qui le pousse à venir l’hiver sur la Riviera étant la recherche d’un climat optimal, que justement l’Engadine qu’il fréquente durant la belle saison ne peut lui offrir (je reviendrai sur la montagne plus loin). Le qualificatif « alcyonien », plusieurs fois répété dans la correspondance, à propos du ciel niçois, est l’aveu d’une recherche désespérée de calme, de paix. (Nulla est Alcyone, nulla est, dit Alcyone dans les métamorphoses d’Ovide, tandis que la mer l’engloutit.) De Nice où il arrive pour la première fois début décembre – il y reviendra jusqu’en 1888 –, il annonce à Gast qu’il s’y établit pour tout l’hiver :

« 220 jours parfaitement sereins dans l’année ont fini par me décider : cette magnifique plénitude de lumière a sur moi, mortel très supplicié (et souvent si désireux de mourir) une action quasi miraculeuse. J’aurai ici pour les six mois d’hiver presqu’autant de jours ensoleillés qu’à Gênes durant l’année entière. [lxxii] »

Essayant de convaincre Gast de le rejoindre, il compare les mérites respectifs de différentes stations :

« Nice me réussit incroyablement. […] je ne peux plus me permettre de commettre une erreur en matière climatique. [lxxiii] »

Souvent Nietzsche relate des promenades dans des paysages avec mer, arbres et promontoire :

« Je jette un coup d’oeil à ma gauche : mer bleue, plus haut une chaîne de montagnes et, tout prêt, de puissants eucalyptus. Ciel lumineux. [lxxiv] »

On pourrait tenir de telles notations sous sa plume pour insignifiantes – après tout séjournant à Nice, sa rencontre avec les clichés touristiques est inévitable. Or, la « carte postale » – du moins sa structure spatiale – se retrouve pour ainsi dire à l’intérieur même du système nietzschéen, où la topographie a une valeur métaphorique appuyée. Il est difficile, déclare-t-Nietzsche du haut de ses « 6 000 pieds », de se faire une « idée de la distance, de la solitude éthérée où vit cette œuvre ». « De plus en plus rares sont ceux qui gravissent avec moi des montagnes de plus en plus hautes », dit Zarathoustra. Il ne s’agit rien moins, en l’occurrence, que du royaume des cieux, puisqu’aussi bien « Zarathoustra sent qu’il est la forme suprême de tout ce qui est ». Dans le récit de la rédaction des « Nouvelles tables », au cours de la montée à Eze, Nietzsche, l’aigle, se substitue au Moïse du mont Sinaï. Selon un schéma que connaissent bien des religions, en Dieu, qui est infini, se résorbent les contraires : « Immense est l’échelle qu’il gravit et descend tour à tour […] ». « L’étendue de l’espace qu’il embrasse » suppose donc l’inversion des valeurs et, entre autres, la remise en question de l’opposition haut-bas, dont la confusion possible vient doubler la surévaluation de l’éther, sans l’effacer pour autant.

À l’échelle de la géographie européenne, une seconde topographie reprend ce rapport si souvent rencontré entre une quelconque hauteur et la mer, cette structure spatiale haut versus bas à laquelle le texte Niezschéen atttribue une portée métaphorique. Elle appartient à l’histoire du tourisme. Stephen Liégeard parcourt les mêmes lieux que Nietzsche, participe comme lui de cet univers désœuvré qui de Marienbad à Luchon, de Saint Moritz à Locarno, de Baden à Monaco, d’Aix-les-Bains à Cannes, à Nice, émaille l’Europe de ses stations balnéaires, thermales et climatiques. Liégeard, qui s’était déjà essayé à deux reprises au récit de voyage en montagne [lxxv], avait récidivé en 1878, avec L’Engadine. Il y décrit ce qui me semble être précisément le lieu nietzschéen de la révélation de l’éternel retour. Il prend un bateau pour traverser le lac de Sylvaplana :

« Aujourd’hui, l’air est tiède et la prairie embaumée. […] je vogue vers un môle conique qui se projette sur l’autre bord, en face de Sylvaplana. C’est le roc de Crest-Alta. L’ascension en est moins ardue que celle de la Maladette : un quart d’heure suffit, par un sentier facile, voilé de pins. Au sommet s’élève pavoisé du drapeau helvétique, un pavillon-auberge d’où la vue s’étend au loin sur les lacs et les pentes neigeuses. A ses pieds une presqu’île ondulée, semée de bouquets d’arbres, est à elle seule une idylle. Le village de Sylvaplana s’étage un peu au-delà sur une pelouse […]. Arcadie charmante où il ne manque qu’un Tityre et un Mélibée soupirant sur le pipeau rustique au milieu de leurs troupeaux ! [lxxvi] »

L’allusion aux Bucoliques de Virgile (et aux Idylles de Théocrite) serait là pour nous en convaincre, si nous n’avions reconnu, dans ce tableau alpestre, la même pastorale que nous débusquions plus haut. L’Engadine, précise Liégeard, a une « flore merveilleuse », un ciel constant en été, un air transparent, une lumière vive. « Après Dieu et le soleil le simple citoyen est roi. »

« Voici le paysage alpestre tel qu’on le rêve. […] On croit marcher dans ce milieu diaphane où Virgile, aux Champs Élysées, place l’ombre des justes. »

Le récit de Liégeard, outre qu’il apporte un éclairage précieux sur les goûts touristiques de Nietzsche, établit une espèce d’identité géographique des poncifs ; l’Arcadie étant aussi bien sur la Côte qu’en Suisse, avec le même ciel bleu, le même air pur, les mêmes bergers, la même vue plongeante sur l’eau. Nice, d’ailleurs est un espèce de condensé des deux topographies : elle offre à la fois, avec le paysage méditerranéen typique, la colline de pins ou d’oliviers plongeant sur la mer, et l’arrière plan de montagnes.

« […] puis, derrière toutes ces cimes de second ordre [i.e., le Mont-Gros, le Vinaigrier, le Mont-Alban, le Mont-Boron] les Alpes dénudées, majestueuses ; enfin, par une échancrure formant fenêtre, trois ou quatre pitons ouatés d’une neige qui ne fond jamais, voilà, riant et sévère tout ensemble, le cadre de ce tableau achevé sur lequel la Méditerranée jette son voile tissé d’azur. [lxxvii] »

En montant à Saint-Martin-de-Lantosque Liégeard, d’ailleurs, ne manque pas de faire le parallèle avec la Suisse :

« ciel transparent, air balsamique […]. Tout cela et tant d’autres traits de ressemblance avec la patrie de Guillaume Tell, nous paraissent mériter à cette zone altière le surnom de Suisse Maritime. »

Quand Nietzsche structure son Zarathoustra selon la topographie même des lieux où il réside, Liégeard visite en touriste les deux sites où le premier situe la rédaction de son maître-ouvrage, et y va de deux livres à peu près contemporains. On peut mesurer grâce au second combien une double Arcadie trivialement touristique participe à la construction de l’idéologie spatiale du premier.

Homo otiosius

C’est que l’homo peregrinator qui, dans sa version moderne de touriste, prend son essor au dix-neuvième siècle – disons avec le romantisme –, et que Liégeard personnifie si bien, est l’homme du loisir naissant. Notre poète voyageur appartient à sa société, pour l’heure encore aristocratique – la saison d’été ne sera ouverte à Nice qu’en 1932, et la démocratisation définitive n’interviendra peu de temps après qu’avec les congés payés de 1936. Cet homo peregrinator, on l’a vu, retrouve (en même temps que Nietzsche et avant les Fauves) le paysage de l’homo otiosus du mythe de l’âge d’or. Ce qui les rassemble n’est-ce-pas l’état divin du désœuvrement ? Le touriste est une des figures modernes de l’homo otiosus ; au même titre que l’artiste-roi, il hérite des attributs sécularisés du divin. Il faut se reporter à l’histoire des religions pour comprendre combien le loisir, c’est à dire le temps de repos, est d’origine mythique : Platon emprunte sans doute sa vision de l’âge d’or aux Mages perses, qui en situent le retour dans le cadre d’une vaste conception cyclique du temps, laquelle fera le lit de notre sentiment de l’histoire et de sa linéarité ; ce sont eux qui aboutent à l’image du Paradis, celle d’une régénération par le feu solaire (à laquelle notre phœnix, cité plus haut, faisait allusion), et que mettront en scène tous les auteurs d’apocalypse, à commencer par saint Jean ; ces mêmes mages introduisent simultanément une doctrine des âges du monde, qu’assimileront en l’adaptant, les pères de l’église jusqu’à Saint Augustin – on en fixera ainsi parfois le nombre à sept, chacun d’une durée d’un millénaire, ce nombre correspondant à des journées de la vie de Dieu (selon une conception qui se rencontre déjà dans la religion indienne), les sept millénaires étant équipollents aux sept jours de la création, le septième, celui de l’âge d’or, correspondra au shabbât. (Dans la Genèse il est déjà précisé que « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création » ; l’observation du jour chômé (shâbat) n’interviendra cependant pour les hébreux qu’après l’épisode du Sinaï, et il faut y voir un signe d’alliance qui fait participer l’homme à une institution divine.)

Plusieurs fois, dans La Côte d’Azur, Stephen Liégeard quitte le registre de la description touristique, du souvenir historique ou des potins mondins, pour rapporter des fêtes. A Cannes, il assiste en 1887 à des assises poétiques du Félibrige – il en enchaîne curieusement le récit à la suite de celui d’un pique-nique ! « puisque, précise-t-il, il s’agit de nectar et d’ambroisie ». Le bèou soulèu de la Provènço en est le flambeau. Mistral et Roumanille honorent la réunion. Les vins de la Gaude et du Cannet coulent à flot :

« Provenço, veici la coupo

« que nous vèn di Catalan ;

« A-de-rèng beguen en troupo

« Lou vin pur de noste plant »

Ce revival de fêtes poétiques où dominent des jeux, ou joutes oratoires, se souvient des tensons des troubadours, elles-mêmes sans doute de très ancienne fondation. (Jean Bottero, signale des tensons qui remontent à la fin du troisième millénaire dans la poésie akkadienne [lxxviii]). Pour ce qui nous intéresse, la référence à la nourriture des dieux, nous rappelle que dans les récits de l’âge d’or, de l’Arcadie, comme dans les pastorales, hommes divins ou bergers s‘adonnent aux jeux poétiques.

À la Villa Arson, l’architecte n’a pas oublié d’aménager sur les terrasses deux petits amphitéâtres : sans doute rêvait-il qu’ils servissent pour des assemblées de ce genre. L’archéologie imparable, qui fait émerger l’art (la poésie au sens grec) de l’oisiveté divine, rapproche toujours secrètement l’artiste de l’homo otiosus. Inversement le loisir moderne ne saurait se dispenser de soumettre à ses fins les plus hautes manifestations de l’art. Le Déjeuner sur l’herbe de Manet apporte ici l’image manquante : il fait le lien entre la scène cultivée – la rencontre poético-bucolique, avec femme nue – et la scène du loisir – les adeptes du pique-nique ne conservant guère de la situation que le fait d’être assis dans l’herbe. L’enchaînement incongru au prétexte du nectar et de l’ambroisie montre que Liégeard assimile lui aussi les deux scènes.

Las Vegas

Les convergences troublantes entre des personnalités que tout semble opposer, entre Matisse, Nietzsche et Liégeard, entre l’Urmensch, l’Ubermensch et l’homo otiosius, entre le soleil des Fauves, celui de la plus haute philosophie, et celui du tourisme naissant, ne laissent pas de nous interroger.

Tous les textes sur la Villa Arson, cette école d’art adornée de structures culturelles, d’où mes digressions ont pris leur départ, datent des alentours de 1970, à une époque où le souffle puissant de Malraux en animait encore le projet. Mais comment ne pas douter aujourd’hui des arcadies, des parnasses et des utopies ? Le mythe a son envers cruel, criant : – l’utopie pédagogique poursuit son ombre de réforme en réforme (internes ou ministérielles), d’ailleurs, on dit même que les utopies sont mortes ; – on aurait quelque peine à trouver un pâtre sur tout le territoire de Nice, à moins de prendre les crottes de chiens pour des traces de troupeaux ; – un mur de béton en front de mer est-il encore une Arcadie ? et un hortus conclusus en forme de serre kitsch, un jardin de Paradis [lxxix] ? – qui peut évoquer le Parnasse quand, des Beaux-Arts, on a supprimé majuscules et épithète ? – les communautés utopiques tournent en sectes et finissent leur trajectoire dans le feu ou les affaires de mœurs ; – la Méditerranée, berceau de la civilisation, voit certaines de ses cités gangrenées par les pratiques mafieuses ; – les paysages chéris des fauves étanchent en chromos les soifs de souvenirs ; – derrière le chant lyrique de l’âge d’or, nous sentons trop l’industrie des loisirs pour laquelle l’ivresse de soleil se mesure au nombre de biscottes grillées alignées sur les plages ; – les paradis ne sont-ils pas artificiels ? ceux de la drogue ne manquent d’ailleurs pas par ici ; – que devient le « sentiment océanique » dans une mer conchiée de détritus ? etc. Du reste, Stephen Liégeard notait déjà les prodromes de l’inversion du mythe, à Cannes par exemple :

« Le rêve de l’or agita ses nuits si calmes. Elle se résigna, sans un regret, à débiter ses forêts, à monnayer son soleil. […] Un acier sacrilège eut raison des oliviers centenaires ; les mystères des bois sombres s’évanouirent à la lumière crue du jour, et pour jamais se turent le chant des oiseaux. Entre temps, des boulevards sans maisons se déroulaient dans l’entaille des coteaux éventrés […].

« Pour comble d’heur, la bande funèbre des Compagnies s’abattit sur le marché, comme une volée de gypaètes »

Quand il arrive à Nice, en plein carnaval, il en donne une description détaillée, haute en couleurs ; c’est que la fête a encore pour lui des vertus. Alphonse Karr, plus lucide, prévoit l’avenir de Saint-Raphaël, et carnaval sous sa plume n’est pas un compliment :

« O mon Saint-Raphaël, ô chère solitude !

« Asile de silence et de paix et d’étude,

« Qui peut dire aujourd’hui ce que tu deviendras

« Bals, fêtes et concerts, boutiques, comédies,

« Roulette et baccara – cancans et… calomnies.

« Enfin – tous les plaisirs – avec tous les fracas.

« Il te faut aujourd’hui changer tes almanachs

« Car tes jours maintenant sont tous des mardis gras. [lxxx] »

Jacques médecin, ex maire de Nice et ancien secrétaire d’État au Tourisme, rêvait, dit-on, de faire de sa ville une sorte de Las Vegas, un phare du loisir, de la fête et de l’insouciance. La comparaison s’impose. Rappellons que Las Vegas, par l’alignement hétéroclite des bâtiments de sa rue centrale, paraît exemplaire au théoricien de l’architecture Roberto Venturi – qui en tire argument pour avancer le concept de postmodernisme, en un livre qui fera recette –, et que plus récemment, Marc Fumaroli a également saisi au bon la valeur emblématique de cette capitale du jeu, pour porter une de ses charges contre l’État culturel :

« […] la population éphémère, qui par flots successifs coule toutes les nuits dans l’artère vitale de la ville, est en vacance, décidée et consacrée résolument à faire tourner à plein la machine de loisirs construite pour la satisfaire, et en état de marche sept jour sur sept. Le dimanche et les jours fériés sont inconnus à Las Vegas. […] L’inversion entre travail et loisirs, caractéristique des démocraties commerciales fin de siècle, atteint à Las Vegas son dernier excès. […]

« De tout ce que l’humanité a inventé, de tout ce qu’elle a rêvé, de tout ce qu’elle a découvert, religion et poésie, art et musique, il ne reste ici qu’une collection de poncifs actionnés par une machine à amuser […] Ce lieu, qu’on a dit « post-moderne » par excellence, est aussi le moment étale où tout est déjà arrivé, où plus rien n’arrivera jamais plus[…].

« On a bien tord de censurer Las Vegas, ajoute Fumaroli. Ce moulin à poncifs et à fantasmes répétitifs, dans sa variété résolue et monotone, est fort de sa vérité. Mais sa vérité nous fait peur. C’est celle des loisirs américains et modernes. Il faut voir Las Vegas pour reconnaître son principe à l’œuvre sous les alibis qui la dissimulent ailleurs, et surtout sous nos climats. Ce principe gagne nos villes, et surtout nos capitales, devenues parcs mondiaux de loisirs. Restaurés, nos monuments ressemblent à des pastiches. Des hôtels et des maisons de jeux, des restaurants et des échoppes se multiplient à leur portée. Nos plus célèbres et élégantes artères se métamorphosent en shopping and fun street. La même foule vacante, docile aux itinéraires fléchés, s’écoule aux portes de nos palais-musées ou de nos monuments. L’histoire se retire et laisse ses coquilles vides rouler dans l’écume du divertissement de masse. Las Vegas, impavide, dédaigne de déguiser son bastringue artistique et historique. [lxxxi] »

Fumaroli, qui brosse un tableau vigoureux et méchant des comportements de l’homo otiosius, insiste par ailleurs sur la « boulimie du voir » qui le rapproche du consommateur zombie de programmes télévisuels. Dans la « consommation oculaire » de l’adepte du loisir de masse et du zapping cathodique, nous reconnaissons la mise en forme moderne du mythe, celle à laquelle le parallèle de Pierre Schneider, entre le paysage de Longus et celui des Fauves, nous a introduit, plus haut. Or, l’on ne saurait s’arrêter à brocarder le touriste, comme s’il détenait l’exclusivité d’une bêtise somme toute extérieure ; Fumaroli, d’ailleurs ne le fait pas :

« […] aujourd’hui, tous les citoyens des démocraties, en France, comme ailleurs, participent à des degrés divers à ce type qui n’a rien d’idéal. Nous le portons tous en nous, au moins à l’état de vive tentation. Le tourisme, ce n’est pas l’Autre, c’est moi, c’est vous. Inutile de chercher des alibis. Le chewing-gum audiovisuel moderne (et ses variantes prétentieusement culturelles) correspond exactement au divertissement pascalien, et sa consommation tente de combler le même vide qui ronge le cœur de l’homme. »

Le pamphlet de Fumaroli semble répondre à celui de Cioran cité plus haut, qui portait sur les utopies. Ces dernières étaient tendues vers l’avenir. Leur fin, constatée par Jean-François Lyotard dans son livre sur le post-modernisme, est liée par lui à celle des grands récits qui constituent l’Histoire. Si celle-ci fait place à un éternel présent, s’il y a inversion entre travail et loisir, alors l’humeur atrabilaire de Cioran n’a plus de raison d’être ; la verve sarcastique trouve à s’exercer plus justement sur la farce arcadienne.

Chacun des mythèmes, à la poursuite desquels nous nous sommes élancés – avec un bel entrain ! – a son envers grimaçant. L’écart est incommensurable entre l’Arcadie, l’âge d’or, tous ces récits de la transcendance, et leur transcription triviale, leur version sécularisée, leur réalité de (faux) Paradis terrestre. Dieu et son singe ! Qu’une institution vouée à l’art ait pu être l’occasion de pareilles évocations donne la clé de cette chute. L’art, tout puissant, occupe la place qu’occupait le divin dans le mythe. Paradigme de la création, il a joué un rôle essentiel dans la constitution de l’éthos moderne – le problème de la modernité étant bien que l’homme, en tant qu’auteur de l’Histoire, soit la mesure de toute chose, le créateur de sa propre existence, de ses œuvres, sans filet, sans garantie transcendantale. Il faudrait réexaminer ici à nouveaux frais, le procès de sécularisation des eschatologies où Ernst Bloch voit, avec beaucoup trop de complaisance, un « principe d’espérance [lxxxii] ». Dans les avatars du mythe nous devinons l’image déformée de notre désir. Dans le récit idyllique d’une colline magnifique peuplée d’artistes industrieux, nouvelle Arcadie sous le soleil, comme dans le tourisme et ses séquelles, l’art peut contempler son Idée. Il y a peu d’écart entre la modernité et la postmodernité, entre l’utopie et son déclin ; l’art est toujours à l’œuvre.

Nice, juill. 1994 / Marsannay-la-Côte, mars 1995

Notes

[i]. Arnault Plessis, « L’École internationale d’art de Nice une réalisation exemplaire », Plaisir de France, Paris, mai 1971.

[ii]. Jean-Pierre Dufreigne, « L’école internationale d’art de Nice va ouvrir ses portes », Nice Matin, 26 octobre 1970.

[iii]. Arnault Plessis, op. cit.

[iv]. Délibération du Conseil municipal, séance extraordinaire du 29 avril 1880, « Objet : Création d’une école des Beaux-Arts », signée par le maire, A. Borriglione. L’École nationale d’art décoratif sera créée par un arrêté du 25 janvier 1881, signé par Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.

[v]. « école internationale d’art de nice — michel marot, daniel tremblot, maurice guerlin, didier quilliard, georges fidon, p. allard architectes », L’Architecture Française, n° 323-324, Paris, juil.-août 1969.

[vi]. P. Novitzki, préface à la plaquette : L’Architecture du Whutemas, Moscou, 1927 ; cité par Anatole Kopp, Changer la vie, changer la ville, Paris, U.G.E. 10/18, 1975.

[vii]. Philippe Boudon, « Utopicités », in : Maurice de Gandillac (sous la direction de), Le discours utopique, colloque de Cerisy [1975], Paris, U.G.E. 10/18, 1978, p. 403-416.

[viii]. E. M. Cioran, « Mécanisme de l’utopie », Histoire et utopie, Paris, Gallimard, 1960, p. 103 sq.

[ix]. Paul Gauguin, Noa Noa [1893], édition établie par Pierre Petit, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1988, p. 53.

[x]. René Schérer, « L’utopie pédagogique », in : Maurice de Gandillac (sous la direction de), Le discours utopique, op. cit., p. 374 sq.

[xi]. Arnault Plessis, op. cit.

[xii]. Cité par Pierre Oliver, in : Mais qui était monsieur Arson ?, texte s.l.n.d., archives de la Villa Arson.

[xiii]. Cf. la visite à l’« illustre maître » que rapporte Stephen Liégeard in : La Côte d’Azur, [1887], cité d’après la 2° édition, Paris, 1894, p. 61-69.

[xiv]. Cf. Ernest Boursier-Mougenot, Jardins de la Côte d’Azur, Aix-en-Provence, 1987, p. 22.

[xv]. Kenneth Klark, Landscape into Art, 1949 ; trad. franç. L’Art du Paysage, Paris, Julliard, 1962.

[xvi]. Cité par Jacques Roubaud, « Le désir et le jouir », in : La fleur inverse, Paris, Ramsay, 1986, p 157-160.

[xvii]. Cantique des Cantiques, 1, 16-17 et 3, 12. Sur les avatars de l’hortus conclusus cf. Robert Ellrodt, « Milton et la vision édénique », in : Age d’or et apocalypse, études réunies par Idem et Bernard Brugière, Paris, Publications de la Sorbonne, 1986, p.47-62.

[xviii]. La métaphore célèbre est d’Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence, qui l’appliquait à toute la Provence.

[xix]. Théodore de Bainville, La mer de Nice, Paris, 1861.

[xx]. Frédéric Mégret, Le Figaro, 24 sept. 1971, souligné par moi.

[xxi]. Délibération du Conseil municipal de Nice, op. cit.

[xxii]. Alphonse Karr, Promenade hors de mon jardin, Paris, 1856, p. 21.

[xxiii]. Cité par Dominique Escribe, La Côte d’Azur — Genèse d’un mythe, Nice, édit. Gilbert Vitaloni/ Conseil général des Alpes-Maritimes, 1988, p. 137.

[xxiv]. Paul Valéry, « Le Centre Universitaire Méditerranéen » [1933], in : Regards sur le monde actuel & autres essais, Paris Gallimard, 1945, p. 305 sq.

[xxv]. Platon, Le Politique, Paris, Les Belles Lettres, 1960, 270-272.

[xxvi]. Cf. : Harald Szeemann (sous la direction de), Monte Verità, Milan, Electa, 1978.

[xxvii]. Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 42, et note 3, p. 287. Sur ce sujet cf. mon « Figures du désœuvrement », in : cat. de l’expos. John M. Armleder, Fréjus/Milan, Centre d’art contemporain Le Capitou/édit. Electa, 1994.

[xxviii]. Cf. : Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, nouv. édit., 1990.

[xxix]. Pierre Schneider, « La Joie de vivre », in : Matisse, Paris, Flammarion, 1984, p. 241-275.

[xxx]. Cité par Pierre Schneider, op. cit., ibidem.

[xxxi]. Frédéric Mégret, op. cit.

[xxxii]. Cobla de Marcabru, citée par Jacques Roubaud, op. cit., ibidem ; ce dernier relève aussi l’image chez Rimbaud : « le ciel bleu pour ciel de lit ».

[xxxiii]. Stephen Liégeard, La Côte d’Azur, op. cit.. Sur Liégeard cf. : Dominique Escribe, op. cit., p. 25-48.

[xxxiv]. Cité par Dominique Escribe, op. cit., p. 22.

[xxxv]. Idem, Ibidem., p. 76.

[xxxvi]. Arnault Plessis, op. cit.

[xxxvii]. Alphonse Daudet, Le Nabab — mœurs parisiennes, Paris Charpentier et Fasquelle, 1892, p. 479.

[xxxviii]. Maurice Denis, « Chronique de peinture », L’Hermitage, n° 12, Paris, 15 déc. 1906 ; repris sous le titre « Le Soleil », in : Théorie, Paris, 1912. Cité d’après l’anthologie présentée par Jean-Paul Bouillon : Le Ciel et l’Arcadie, Paris, Hermann, 1993, p. 116 sq.

[xxxix]. Cf. : Louis Vauxelles, « Le Salon d’Automne », supplément au Gil Blas, 17 octobre 1905 — où apparaît l’éponyme « fauves ».

[xl]. Guy de Maupassant, Sur l’Eau, Paris, 1888 ; cité par Pierre Schneider, op. cit., ibidem.

[xli]. Octave Mirbeau, Des Artistes, première série 1885-1896, Paris, Flammarion, 1922 ; cité par Pierre Schneider, op. cit., ibidem.

[xlii]. Paul Gauguin, Lettre à André Fontainas, Tahiti, mars 1899 ; cité par Pierre Schneider, op. cit., ibidem.

[xliii]. André Joubin, Correspondance générale d’Eugène Delacroix, Paris, 1936 ; cité par Éric Michaud, « Un voyage en Barbarie (Delacroix au Maroc) », in : La fin du salut par l’image, Nîmes/Paris, Jacqueline Chambon/ C.N.A.P., 1992, p. 24-33.

[xliv]. Stéphane Mallarmé, « L’après midi d’un faune » [1865].

[xlv]. Cf. Bernard Pautrat, Versions du soleil — Figures et système de Nietzsche, Paris, Le Seuil, 1971.

[xlvi]. Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathoustra [1883-1885] ; trad. franç. Œuvres philosophiques complètes, tome VI, Paris, Gallimard, 1971, p. 243.

[xlvii]. Idem, op. cit., p. 236.

[xlviii]. Idem, op. cit., p. 299.

[xlix]. Idem, ibidem.

[l]. Cf., Ernst Bloch, « Karl Marx, la mort et l’apocalypse », in : Geist der Utopie, trad. franç. l’Esprit de l’utopie, Paris, Gallimard, p. 280 sq.

[li]. Cf., Les souvenirs d’un ancien maoïste : Jean-Pierre Le Dantec, Les dangers du soleil, Paris, Presses d’aujourd’hui, 1978.

[lii]. Cf., Guy Lardreau et Chistian Jambet, L’Ange, Paris, Grasset, 1976.

[liii]. En dépit de son recours au concept douteux d’archétype, le livre de Mircea Éliade sur le sujet demeure le plus clair exposé de ces diverses conceptions (Le mythe de l’éternel retour — archétype et répétition, Gallimard, 1949). Pour la façon dont la philosophie de l’histoire inaugurée par Saint Augustin s’est raccordée aux conceptions antiques d’un retour de l’âge d’or, c.f. Auguste Luneau, L’histoire du salut chez les pères de l’église — La doctrine des âges du monde, Paris, Beauchesnes, 1964.

[liv]. Cf., à ce sujet, les remarques de Joan Borrell (L’artiste-roi, Paris, Aubier, 1990, p. 87-121) sur les peintures de Chenavard au Panthéon.

[lv]. Friedrich Nietzsche, « Ecce Homo », in : Der fall Wagner, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, Ecce Homo, Contra Wagner, 1888-1889 ; cité d’après la trad. franç., Œuvres philosophiques complètes, tome VIII, Paris, Gallimard, 1974, p. 306.

[lvi]. Cf. Mircea Éliade, op. cit., p. 30 sq.

[lvii]. Paul Valéry, La jeune Parque, Paris, Gallimard, 1917.

[lviii]. Paul Valéry, « Ébauche d’un serpent », Charmes, Paris, Gallimard, 1922.

[lix]. Paul Valéry, « Lettre à André Gide, 13 janvier 1899 », in : Robert Mallet, Correspondance Gide-Valéry, Paris, Gallimard, 1955.

[lx]. Paul Valéry, Notes sur Nietzsche, manuscrit, reproduit in : Michel Jarety (sous la direction de), Valéry, pour quoi ?, Paris, Les Impressions Nouvelles, 1987, p. 27-52.

[lxi]. Paul Valéry, Lettre à André Fontainas, citée et reproduite par : Monique Broc-Lapeyre, « Le chef d’orchestre danubien furibond et Monsir Falerië », in : Recherches sur la philosophie et le langage, n° 11 (Actes du colloque international Valéry : la philosophie, les arts, le langage, sous la direction de Régine Piétra, Grenoble, 26-29 sept. 1988), Groupe de Recherche sur la Philosophie et le Langage, Grenoble, 1989, p. 75-83.

[lxii]. Marcel Raymond, Paul Valéry et la tentation de l’esprit, Neuchâtel, La Baconnière, 1964, p. 133.

[lxiii]. Cf. Paul Valéry, « Au sujet du “cimetière marin” », in : Variété III, Paris, Gallimard, 1936, p. 55-69.

[lxiv]. Alain, in : Paul Valéry, Charmes — commentés par Alain, Paris, Gallimard, 1952, p. 224.

[lxv]. Cf. Régine Piétra, Valéry — directions spatiales et parcours verbal, Paris, Minard, 1981, p. 25-41. Cf. également, Maria Teresa Giaveri, « “Océan sonore” : la genèse du Cimetière marin », in : Recherches sur la philosophie et le langage, op. cit., p. 265 sq. Il faut également lire les « Inspirations méditerranéennes », de Valery, contemporaines de sa présentation du centre universitaire méditerranéen, où il rappelle sa naissance et son enfance dans des villes portuaires, et où il évoque son goût pour la nage.

[lxvi]. Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir, 1920.

[lxvii]. Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathoustra, op. cit., p. 252.

[lxviii]. Dominique Escribe, op. cit., p. 19.

[lxix]. Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 114.

[lxx]. Friedrich Nietzsche, « Ecce Homo », loc cit.

[lxxi]. Friedrich Nietzsche, Die Brief Peter Gast an Friedrich Nietzsche, Munich, 1923-24 ; trad. franç. Lettres à Peter Gast, Monaco, édit. du Rocher, 1957, Lettre du 22 octobre 1883 (n° 146).

[lxxii]. Ibidem, Lettre du 4 décembre 1883 (n° 147).

[lxxiii]. Ibidem, Lettre du 25 février 1884 (n° 149).

[lxxiv]. Ibidem, Lettre du 24 novembre 1885 (n° 175).

[lxxv]. Stephen Liégeard, Une Visite aux Monts Maudits, Paris, Hachette, 1872 ; Vingt Journées au pays de Luchon, Paris, Hachette, 1874.

[lxxvi]. Stephen Liégeard, À travers l’Engadine, la Valteline, le Tyrol du sud et les lacs de l’Italie supérieure, Paris, Hachette, 1878, p. 38-43.

[lxxvii]. Stephen Liégeard, La Côte d’Azur, op. cit., p. 300.