Templi aura, aurae templum Première publication : « Templum aurae », in Huit expositions & un espace. Réflexion sur la pratique de l’installation « in situ », Sion, Musée cantonal des beaux-arts, 1993.

Texte remanié en 2003 pour un recueil sur l’exposition qui n’a pas vu le jour : les développements sur les huit artistes concernés ont été supprimés ; la partie II a été ajoutée.

Le musée de papa, adorné des signes de la consécration officielle – avec son emmarchement et sa prostasis triomphale, ses murs tapissés et ses sièges de velours, ses gardiens costumés, ses cordons et ses lourds cadres – est lui même relégué au musée. Les vues que nous en conservons n’ont-elles pas un délicieux parfum d’autrefois ? La religion laïque y célébrait son culte. Tout cet embaumement bourgeois nous rebute. Que diantre ! le musée d’aujourd’hui est ouvert à la vie ; les enfants viennent y découvrir les œuvres, crayon en main ; laissons-les s’asseoir par terre sur le tapis étalé pour eux par une pédagogie plus active ! Qu’avons-nous besoin du temple et de son aura ! remisons-le au fond du tiroir avec les médailles des ancêtres !

Allons plus loin ! Ne faut-il pas se méfier du musée qui sent si fort la naphtaline ? Ces remises en question d’une institution qui ne se réforme que pour mieux se succéder à elle-même ne sont guère d’intérêt ! Le réel nous ouvre ses bras. L’art ne peut-il pas y trouver des lieux différents, plus appropriés, de nouvelles circonstances où se manifester ? Ne serait-il pas plus intéressant de voir ce que cela donne dans l’ancienne papeterie Montgommier, le parc Durand, la cuisine du collectionneur ou la chambre d’hôtel du jeune critique boutonneux ? (Applaudissements). De ces lieux différents jailliraient de nouvelles situations artistiques et, pour tout dire, un chapitre radicalement nouveau s’ouvrirait. »

Nous en sommes là. Quand, au cours de sa pérégrination extra muros, l’art pénètre dans un bâtiment religieux exécré, ce ne serait pas pour le frisson de la transgression profanatrice, mais pour apprécier les interférences entre le geste artistique et le contexte « chargé d’art et d’histoire », pour la jubilation intellectuelle qui naîtrait de ce libre jeu. Rien ne ferait mieux mesurer la distance prise d’avec le sacré et ses pompes que ces recyclages de lieux désertés par la croyance qui y régnait.

La croyance, hélas ! n’est sans doute pas là où l’on s’arrange qu’elle soit pour mieux s’en gausser. Il reste à démontrer que plus rien ne demeure de l’aura du temple, et c’est une autre paire de manches ! Comme le disait le titre d’une exposition qui eut lieu à Bourbon-Lancy, dans l’église d’un ancien prieuré bénédictin consacré à Saint Nazaire et Saint Celse, reconvertie aujourd’hui en musée local : « Toute la lumière est loin d’être faite sur chacune des situations éclairées. »

Exécrations

À Paris, au 36 rue d’Ulm, les épisodes de À Pierre et Marie, une exposition en travaux se déroulèrent, juste avant sa démolition en 1985, dans une église qui n’avait qu’un peu plus d’un siècle. À propos du premier vernissage, Michel Claura, l’un des organisateurs, notait dans le catalogue : « 20 janvier 1983 : ce lieu déconsacré est reconsacré à l’art […] ». Triptyque, organisé par le centre d’art contemporain d’Ivry, en avril 1993, eut lieu dans la chapelle de l’hôpital Charles-Foix construite par Labrouste. Le préfacier déclare, en forme de dénégation, que « les trois artistes se veulent proches de la terre, avec la volonté de ne pas croire au ciel », reconnaissant un peu plus loin qu’ils « sont entrés dans un lieu qui exalte quoiqu’on en dise le ciel et participent au symbole ». À Sion, dans le Valais, huit artistes se sont succédé, entre 1985 et 1993, dans l’église des Jésuites. Les « projets d’interventions “in situ” », affichent là encore une distance suffisante avec le sacré. « L’art du réel », présent dans l’espace du spectateur, refusant tout espace autre, n’est-il pas littéral, ne renvoie-t-il pas qu’à lui-même ? À tout prendre, à écouter les artistes et l’organisateur, il s’agirait dans ces œuvres, qui toutes tirent plus ou moins parti du lieu investi, d’exercices maniant finement la dialectique du sacré et du profane – étant bien entendu que l’art en maîtrise le rapport ! Or, si on les examine une par une, il est surprenant de découvrir combien les huit « interventions » de Sion sont hantées par le sacré, toutes révélant tour à tour une étrange complicité avec certains de ses attributs : symbolisme, ségrégation de l’espace, inaccessibilité, métaphore de la lumière, rituel. [… ]

L’art contemporain, qui emprunte ses matériaux au réel et évacue tout symbolisme, entend interdire le commentaire interprétatif interne, et ne supporter que la stricte description – comme si, conformément à l’énoncé wittgensteinien, le reste il fallait le taire. C’est à ce genre de conditions qu’on doit un déplacement fréquent du sens qui, ayant pour ainsi dire évacué l’énoncé, se déporte sur la situation d’énonciation. Daniel Buren dont le tissu rayé ne prête pas à grand discours (sauf à suivre Michel Pastoureau), et qui accompagne les photographies de ses travaux de textes strictement descriptifs, a ainsi toujours insisté sur leur caractère ouvert et la richesse de leurs implications ; leur analyse restant à faire. Cependant, le plus profane étant posé (toutes ces œuvres peuvent être décrites très prosaïquement), non seulement l’objet de l’interprétation se trouve transféré aux situations, mais le mystère fait retour de l’extérieur. Les œuvres ayant été désacralisées, c’est la recherche même de situations inusitées qui charrie avec elle sa part d’inconscient.

I.

Ronde

Il y a trois topoï : les deux premiers s’épousent comme l’endroit et l’envers ; le troisième les entrelace. D’un côté la clôture, le retranchement : le musée et, d’une façon plus générale, le cube blanc comme norme et cas limite de la monstration, condition de lisibilité de la proposition artistique soustrayant l’œuvre aux « bruits » ambiants. De l’autre, l’ouverture, la doublure contestataire de l’institution, le topos « autre » : massif montagneux éloigné, désert salé, loft, garage, rue, vitrine, magasin, appartement, usine ou école recyclée, avec leur charge propre de connotations, pour ne pas parler du corps même de l’artiste ou de celui des participants du happening, de la feuille de papier qui enregistre l’idée, de l’espace mental, etc. Le troisième topos, inextricablement noué aux deux premiers, est celui de l’œuvre autonome, différente, singulière, qui instaure un espace autre, où qu’elle soit.

Si l’on refuse la religion de l’art pour l’art (le troisième topos), on ne peut cependant gommer le fait que, dans les deux premiers cas, l’œuvre bénéficie d’une aura par contamination – la métonymie prenant le relais de la tautologie dans le procès de sacralisation de l’art. La première aura est celle du musée et de l’histoire de l’art comme instances de légitimation directement valorisantes. La seconde est celle de la nature, de la vie ou du social, ce fameux « réel » convoqué pour fournir le nécessaire supplément d’âme. Toute la discussion sur l’art circule selon un cercle, de l’un à l’autre de ces topoï, sans en résoudre les contradictions. Les oppositions, celle du musée à ce qui en revendique la sortie, celle de l’autonomie à la « contextualisation », ne débouchent jamais sur un dépassement ; il n’y a pas d’Aufhebung. Ces trois topoï, désignés ci-dessous sous les termes de vallum, situs et opus, sont constitutifs de la modernité et forment une aporie qui est une des marques de son irrésolution.

Vallum

André Malraux voyait, on le sait, dans l’avènement du musée, l’avant-dernier épisode des métamorphoses du sacré.

Tout ce siècle obsédé de cathédrales ne devait en laisser qu’une : le musée où l’on réunirait ses peintures.

Le vocabulaire religieux, ici, est irritant ; mais il n’en existe pas d’autre. Cet art n’est pas un Dieu, c’est un absolu. Mais cet absolu, qui a ses fanatiques et ses martyrs, n’est pas une abstraction.

Le Tout-Autre qui avait joué un si grand rôle dans le sacré, reparaît.[1]

Espace à part, le white cube[2] de la galerie néo-avant-gardiste est l’avatar du musée. Il est le garant d’un maintien de l’aura. Brian O’Doherty, qui a consacré au sujet plusieurs articles, est le premier, me semble-t-il, à avoir noté combien son éloignement des pompes muséographiques, sa blancheur et sa soi-disant neutralité, avait des odeurs d’encens :

La galerie idéale protège l’œuvre de toute riposte qui viendrait interférer avec le fait que c’est “de l’art”. L’œuvre est isolée de tout ce qui pourrait détourner de sa propre évaluation. Cet espace est hanté par d’autres espaces, ceux dans lesquels les conventions sont préservées grâce à la répétition d’un système clos de valeurs. Une part du caractère sacré de l’église, du formalisme de la salle d’audience des tribunaux, de la mystique du laboratoire expérimental se joint au design chic pour produire la chambre unique de l’esthétique. […]

La galerie est construite selon des lois aussi rigoureuses que celles des églises médiévales. Le monde extérieur ne doit pas y entrer, les fenêtres en sont donc habituellement obturées. Les murs sont peints en blanc. La lumière vient d’en haut. […] Dans ce contexte un cendrier sur pied devient presque un objet sacré, de la même façon que le tuyau d’incendie dans un musée ne ressemble pas à un tuyau d’incendie mais à un esthétique point d’interrogation.

White cube ou musée, le lieu à part qui distingue en isolant, génère une image spatiale de la séparation qui trouve immédiatement son répondant dans le concept d’une altérité radicale, signe habituel du sacré. (C’est par exemple le même rapprochement qu’un Jacques Maritain opérait quand il invoquait : « l’indéchiffrable Autre – auquel l’homme en tant qu’artiste est confronté[3] ».)

La critique du cube blanc se fait, à son tour, souvent à bon compte ; l’institution n’est-elle pas un coupable tout trouvé ? à la fois ce qui dévoierait l’œuvre, et l’adversaire contre lequel peuvent se battre les artistes et autres acteurs de l’art lucides. (Il suffit par exemple d’ironiser sur la propreté de la galerie pour soustraire du lot le garage recyclé.) Un tel manichéisme est suspect : le retranchement de l’art dans son quant-à-soi n’est pas un épiphénomène institutionnel. La préservation a été recherchée par les artistes eux-mêmes.

Courbet, en organisant sa fameuse exposition personnelle dans un pavillon qu’il s’est fait construire à côté de celui des Beaux-Arts, lors de l’exposition universelle de 1855, manifestait une sensibilité épidermique au problème du musée bric-à-brac et à celui connexe de l’assimilation potentielle de l’œuvre à une vulgaire marchandise – en un geste qu’Yve-Alain Bois qualifie de « violemment séparatiste[4] ». Cette sensibilité, ce geste de retrait, sont d’autant plus significatifs qu’ils proviennent de celui qui a lutté en première ligne contre la théorie de l’art pour l’art, celui qui précisément a suscité l’ouvrage de Proudhon sur la « destination sociale de l’art ». Proudhon ouvrait cette étude (qui ne verra le jour qu’à titre posthume) sur le commentaire des Curés revenant de la conférence, un tableau jugé anticlérical, et écarté de l’Exposition de 1863. Il percevait dans ce « réalisme aux apparences vulgaires », une volonté de rompre « avec nos habitudes de tableaux d’église », mais il n’en réclamait pas moins pour lui un accueil dans les lieux de la consécration officielle, au nom d’une « morale plus haute que celle des cultes autorisés par la loi » : « […] il n’a fait que se rendre l’interprète de la loi et de la pensée universelle. Son œuvre avait droit de bourgeoisie à l’Exposition, droit à l’Académie et au Musée[5]. » Il exigeait en somme, pour Courbet et l’art de « la nouvelle école », une reconnaissance en lieu et place de la religion. Et c’est bien d’un temple pour ses œuvres dont rêvait le maître de L’Enterrement à Ornans qui écrira, de façon on ne peut plus symptomatique, à propos du bâtiment de son exposition personnelle de 1867 au Rond-point du pont de l’Alma :

J’ai fait construire une cathédrale dans le plus bel endroit qui soit en Europe […] Avec une travée semblable à la mienne, nous aurons deux cent quarante mètres de longueur sur dix mètres de largeur et trente mètres de hauteur ; c’est la Galerie du Louvre.[6]

Proudhon et Courbet, qui réclament « une destination sociale de l’art », ne sont apparemment pas sensibles à la contradiction que leur rêve de musée y inscrit.

Pour Malraux, le musée-cathédrale, lieu sacralisant, espace du retranchement, a contribué au contraire et de façon définitive à « délivrer de leur fonction les œuvres d’art » ; elles n’y ont « pas d’autre fonction que d’être œuvre d’art ». C’est, on ne peut mieux dire – avant même que la critique n’en soit énoncée à propos de l’art des néo-avant-gardes, à partir des années soixante –, que le musée est devenu la fin de l’art, l’espace même en vue duquel sont désormais produites les œuvres, une fin qui s’est substituée à la destination rêvée par Proudhon. Le musée, remarque Malraux, en isolant et en rassemblant, permet de comparer et de lire :

Ayant séparé les œuvres de leur lieu d’origine, de leur cadre – même s’il tente de reconstituer celui-ci –, il ne les a pas séparées de l’histoire. […] La réunion de tant de chefs-d’œuvre, mais où tant de chefs-d’œuvre sont absents, convoque dans l’esprit tous les chefs-d’œuvre.[7]

La prise en compte du musée imaginaire permet de faire le lien entre le musée, la constitution de la critique et l’autonomie de l’art : « Aidé par le musée imaginaire que par ailleurs il suscitait, l’art moderne imposait l’autonomie de la peinture[8]. » Le lieu réel « musée » appelle, crée le lieu virtuel « art », tel que nous entendons cette instance aujourd’hui. Les deux sont co-natifs, indissolublement liés. De ce point de vue on peut même concevoir que le musée soit « l’origine de l’esthétique[9] ». L’histoire de l’art (plutôt que l’esthétique), à laquelle le musée donne sa forme concrète, est aussi cette table où sont couchés tous les tableaux de toutes les époques pour y être comparés. La photographie ne fait qu’ajouter au processus : le musée imaginaire poussant « à l’extrême l’incomplète confrontation imposée par les vrais musées ». La comparabilité, pour Malraux, reste toute spirituelle.

Cependant, on est bien obligé d’admettre que le « temps des musées » est aussi celui de la mode des expositions, du délice chorégraphique des œuvres que l’on déplace – bien moins résidentes de musée que « turbo-stars » d’un corps de ballet en tournée perpétuelle. C’est le temps de la reproductibilité technique et des industries culturelles, de ce qui aujourd’hui se nomme communication ou encore, d’un des mots les plus laids que le jargon technocratique ait engendrés, « médiatisation ». Le musée est surdéterminé par cette mode ; le lieu du retranchement est débordé par l’ubiquité, miné de l’intérieur par la comparabilité infinie de la marchandise. La mobilité du tableau de chevalet, qui le rend juxtaposable à la plus grande satisfaction des historiens qui, de ce fait, peuvent comparer et vérifier leurs hypothèses, le rend aussi interchangeable et en facilite le commerce. Il y a une « monnaie de l’absolu », mais il n’est pas sûr que, comme le pensait le lyrique Malraux, ce dernier subsiste sous son énième métamorphose. Après tout, le lamento sur le désenchantement de l’art (et du monde) n’emplit-il pas l’espace de ses accords funèbres ?

Matisse avec la Danse de Barnes et avec la chapelle de Vence ne fera que tenter d’échapper à ce que Greenberg appellera « la crise du tableau de chevalet ». S’il déclare au père Couturier qu’avec la chapelle du rosaire, il a « créé un espace spirituel dans un local réduit », « un espace religieux » ou encore « un espace infini », c’est sans doute parce que ces caractères lui semblaient faire défaut au tableau indépendant. Il y aura donc un « problème des musées », celui sur lequel s’arrêtera Paul Valéry, en une diatribe cristalline et qui se trouve ailleurs (chez Léger par exemple), sous d’autres formes :

Peinture et sculpture, me dit le démon de l’Explication, sont des enfants abandonnés. Leur mère est morte, leur mère Architecture. Tant qu’elle vivait, elle leur donnait leur place, leur emploi, leurs contraintes. La liberté d’errer leur était refusée. Ils avaient leur espace, leur lumière bien définie, leurs sujets, leurs alliances… Tant qu’elle vivait, ils savaient ce qu’ils voulaient.[10]

Courbet, en rêvant le destin de l’œuvre sous la forme d’un Museum réformé (d’où la promiscuité des accrochages salonnards aurait été banni), liait, malgré qu’il en eût, son retranchement d’artiste – son quant à soi, ce que Proudhon appelait son « apologie de l’orgueil » –, à l’existence de l’institution. La motion inverse existe. Elle me semble avoir été parcourue à partir de 1972, par le peintre Gérard Gasiorowski, qui s’est « attaché à construire une œuvre qui n’ait pas d’historicité immédiate », et que Michel Enrici rapproche de Proust, à cause de la synchronie de son achèvement avec la mort de son auteur :

Similitude encore, dès 1972, quand l’œuvre de Gasiorowski devient une œuvre en chambre, où l’atelier – cette autre chambre – devient souvent l’objet de l’œuvre : Giotto ou l’atelier de Gasiorowski, L’Atelier de Taïra, Les Makemonos, Le chemin de Peinture, Stances, Les caches de Kiga, la grande cache idéale qu’il rencontrera dans les grottes de Lascaux, toutes créations qui nous entretiennent dans des registres plus ou moins intimistes de la force des matrices (la langue pour Proust, la peinture pour Gasiorowski), désirées jusqu’à obtenir de l’artiste qu’il se couche et qu’il meure.[11]

On se souvient que Courbet prit également son atelier comme sujet : il y faisait figurer une société cultivée admirant le peintre au travail. Gasiorowski, retiré de la scène artistique, construisit la fiction de l’Académie Worosis Kiga, où il astreignait ses contemporains artistes à de nouvelles études. Dans les deux cas l’opposition au champ de l’art, se traduit par le retranchement partiel dans le privé. L’idée même du vallum, loin d’être délaissée, s’en trouve métamorphosée et dédoublée, le cubiculum vallatum prenant le relais, si l’on peut s’exprimer ainsi, du museum vallatum.

Situs

Soit donc l’opposition entre l’œuvre déplacée, exposée et celle qui n’aurait pas subi les outrages de l’errance. Déjà, Quatremère de Quincy, faisant l’hypothèse d’un amateur s’appropriant les pierres du temple de la Sibylle à Tivoli pour le reconstruire ailleurs, notait :

Le site donnait de la valeur au temple, et le temple donnait de l’intérêt au site : mais le temple, vu et possédé seul, n’est plus qu’une figure détachée d’un superbe tableau ; éloigné de son ensemble, il n’est plus qu’un objet d’étude ou de curiosité.[12]

En toute logique il avait protesté contre les agissements de Bonaparte spoliant Rome, et il réitérera en ce sens quand lord Elgin s’emparera des fragments des frontons du Parthénon pour les exposer au British Museum[13]. Édouard Pommier rapporte également comment il poursuivra le Museum de ses sarcasmes avant même qu’il existe, ironisant sur l’effet « corridor » d’une galerie du Louvres qui aligne les œuvres en rang d’oignons[14].

Curieusement, c’est ce même motif du temple qu’exploite, plus de cent ans après, Heidegger dans l’Origine de l’œuvre d’art[15]. Lui aussi extrait celle-ci du règne commun des choses (c’est le célèbre passage sur les souliers de Van Gogh), car seule elle nous fait savoir « ce qu’est en vérité la paire de souliers ». C’est après avoir rappelé cette fonction de vérité, qu’il traduit la question en une question du site propre : « Où donc l’œuvre est-elle chez elle ? »

(Entre l’idée de séparation et celle du site, la fonction de vérité fait charnière.) Par les mains de l’artiste l’œuvre veut arriver « à son immanence pure » ; c’est là le grand art, celui où dans l’œuvre, l’étant « fait apparition dans l’éclosion de son être ». Dans la collection et l’exposition par contre, l’œuvre subit un déficit d’être.

Les œuvres elles-mêmes se trouvent donc dans les collections et les expositions. Mais sont-elles bien là en tant que les œuvres qu’elles sont ? N’y sont-elles pas plutôt en tant qu’objets de l’industrie artistique (Kunstbetrieb) ? On les met à la portée de la jouissance publique et privée. Des autorités officielles ont soin des œuvres et s’occupent de leur conservation ? Critiques d’art et connaisseurs s’en occupent même intensément. Le commerce des objets d’art veille à pourvoir le marché. L’histoire de l’art transforme les œuvres en objets de recherche scientifique. Mais au milieu de tout cet affairement, rencontrons-nous encore les œuvres ?

Les sculptures du temple d’Egine, au musée de Munich, « sont retirées de leur monde ». Il en allait autrement dans leur temple autochtone.

Un bâtiment, un temple grec, n’est à l’image de rien. Il est là, tout simplement, debout dans la vallée rocheuse. Il renferme en l’entourant la statue du Dieu qui, en un tel enclos, peut s’ouvrir à travers le portique, sur l’enceinte sacrée. Par le temple, le Dieu peut être présent dans le temple.

L’œuvre-temple dispose et unifie autour d’elle un ensemble de rapports.

Debout sur le roc, l’œuvre qu’est le temple ouvre un monde et, en même temps, le réinstalle sur la terre, qui, alors seulement, fait apparition comme le sol natal (heimatlicher Grund). […] C’est le temple qui, par son instance (Dastehen), donne aux choses leur visage, et aux hommes la vue sur eux-mêmes. Cette vue reste ouverte aussi longtemps que l’œuvre est œuvre, aussi longtemps que le Dieu ne s’en est pas enfui.

Le site ne saurait être l’exposition quand bien même l’œuvre y serait installée, mais ce monde que l’œuvre porte en elle-même, pose par elle-même en existant.

Quand on place une œuvre dans une collection ou dans une exposition, on dit aussi qu’on l’installe. Mais cette installation est essentiellement différente de l’installation au sens de construire un monument, d’ériger une statue, ou même de jouer une tragédie lors de la célébration de la fête. L’installation comme telle signifie : ériger pour vouer et glorifier. Installer, ici, ce n’est plus aménager quelque chose quelque part. Vouer veut dire consacrer, au sens où par l’installation de l’œuvre, le sacré est ouvert en tant que sacré, et le Dieu appelé dans l’ouvert de sa présence. […] Mais comment se fait-il que l’installation de l’œuvre soit une érection votive et glorifiante ? Parce que l’œuvre en son être-œuvre le requiert. Comment l’œuvre peut-elle requérir une telle installation ? Parce qu’elle est elle-même installante en son être-œuvre. Qu’installe donc l’œuvre en tant qu’œuvre ? Se levant en soi-même, l’œuvre ouvre un Monde, et maintient celui-ci en son ordonnante amplitude. Être-œuvre signifie donc installer un monde.

Or, Heidegger ne sépare pas cette essence instauratrice de l’œuvre du retrait incessant de l’être, de l’occlusion qui double l’ouverture. « La vérité advient comme le combat originel entre éclaircie et réserve ». L’œuvre fait naître la civilisation et la civilisation l’œuvre. Elle instaure « le sol natal » où désormais les rapports, les choses utiles iront de soit dans l’oubli de ce qui les instaure. L’impératif du site et celui de l’autonomie de l’art – en tant qu’il est création, instance instauratrice –, sont bouclés. Le sacré est présent dans l’œuvre, à la fois parce qu’elle appartient à un site sacré, parce qu’elle y trouve son abri et parce que, de son côté, elle instaure ce site dans le moment même où il prend corps, sans qu’on sache qui, des deux, est la cause de l’autre, tout unis qu’ils sont dans une même provenance.

Le site d’Heidegger n’est donc pas le contexte, toujours quelque peu extérieur, des tenants contemporains de la « contextualisation ». Cependant, en avançant l’idée d’une provenance immémoriale, commune à l’œuvre et au site, l’auteur de L’Origine de l’œuvre d’art touche au point de confusion. Car après tout, quand l’on s’inquiète de savoir si l’œuvre sortie du musée n’est pas absorbée par l’environnement, par le monde des objets, la réponse n’est-elle pas immanquablement dans la protestation de sa résistance, de son autonomie, dans l’évocation de la puissance propre qu’elle oppose au réel, dans l’affirmation de la capacité qu’elle conserve, tout immergée dans ce réel, d’en permettre une relecture, bref dans le fait qu’elle instaure un espace autre. Là est le chassé-croisé : la critique de l’autonomie a recours au site, et celle du site, à l’autonomie.

Un autre glissement mérite qu’on s’y attarde : celui qui reconstruit autour du situs le vallum honni. Est-il possible de soutenir que l’œuvre réalisée sur place, ne se donne pas à lire dans le champ de l’art ? La Spiral Jetty de Robert Smithson n’est-elle pas destinée avant tout à un public informé, participant d’un débat sur le site de l’art qui n’excède pas le champ de celui-ci ? Le site choisi du Great Salt Lake ne change rien à l’affaire. Les schémas que Daniel Buren a publié dans Limites critiques[16] sont très explicites sur ce point : la limite du musée-galerie et celle de la culture auxquelles les artistes du Land Art ont tenté d’échapper ne s’effacent pas magiquement, car elles circonscrivent le lieu véritable du discours tenu. La fuite exotique aboutit en définitive au même surplace que celui effectué par le Readymade qui n’est pas du tout sorti du lieu qu’occupait la peinture : l’art.

Revenons à Gasiorowski, quand il recommence d’assumer publiquement sa peinture, en 1982 : « Dorénavant tout ne sera que poursuite de la ligne et arrêt momentané dans quelques immémoriaux qui constitueront patiemment les chambres de la peinture[17]. » Il poursuit ainsi de façon plus sublimée ce qui avait été son retrait, cette expérience si personnelle d’une certaine régression incestueuse dans les bras de la peinture. Le motif du repli sur « l’intérieur » – je joue sur les mots volontairement – remonte à tout prendre au romantisme. Difficile de ne pas penser à cette autre chambre, celle de Xavier de Maistre qui mit, comme on sait, 42 jours à en faire le tour. Par son sujet comme par le tour libre hérité de Stern, le récit qu’il en rapportait s’inscrivait dans la veine des récits de voyage du dix-huitième siècle. Le préfacier de 1839 faisait cependant une remarque curieuse :

Les plus fameux voyages peuvent être répétés […] Il n’en est pas ainsi du Voyage autour de ma Chambre fait une fois pour toute et nul mortel ne peut se flatter de le recommencer.[18]

Au terme de son périple l’auteur, enfermé, découvre qu’il n’a jamais été aussi libre qu’à voguer au « pays de l’imagination », « dans cette contrée délicieuse, qui renferme tous les biens et toutes les richesses du monde ». Si ce « vaste espace » ne se parcours qu’une fois, c’est bien parce que ce voyage est la métaphore du voyage intérieur, celui que le romantisme prête à toute âme. Ainsi, comme subrepticement, le glissement du museum vallatum au cubiculum vallatum signale le retour vers une résidence propre, celle de l’individualité, dont l’autonomie de l’œuvre n’est que le parfait parangon.

Opus

Dans le troisième topos, qui veut que l’art ne réside pas ailleurs qu’en lui-même, la philosophie esthétique prend le relais de la religion.

L’art et la philosophie, dit Étienne Souriau, ont ceci en commun, que l’un et l’autre visent à poser des êtres, dont l’existence se légitime par elle-même, par une sorte de démonstration éclatante d’un droit à l’existence […] Il s’agit de faire éclater peu à peu, quel que soit l’être à instaurer, ce qui constitue sa vérité. Mais il s’agit de cette sorte de vérité nommée traditionnellement réelle ou transcendantale.[19]

Rudolf Otto, l’auteur de Das Heilige, définissait le sacré en forgeant le néologisme de « numineux » (par analogie avec lumineux). Il le rattachait au sentiment esthétique, en y voyant un arrêton, quelque chose d’ineffable comme l’est le beau. Il le liait également au sentiment de créature, à l’épreuve d’un mysterium tremendum, fort proche de l’Unheimlichkeit freudien. C’est Joseph Kosuth qui expliquait dans Art after Philosophy que la nature de l’art est dans la remise en question des a priori existant quant à la nature de l’art. Il saluait à sa manière le règne du travail du négatif. Cet argument propre à l’épisode de l’art conceptuel, transposait dans les termes de l’empirisme logique anglo-saxon le « refus[20] » généralisé prôné par Ad Reinhardt. Dans son iconoclasme, dans ses imprécations, dans sa façon de marteler des énoncés dans le genre : « L’art, c’est l’art, et toute autre chose est toute autre chose[21] », dans son refus total de toute assimilation de l’art à quoi que ce fut d’autre, Reinhardt mettait en branle un tour de pensée très proche de la théologie négative. L’art était bien pour lui « Tout Autre ».

Au départ de la modernité, l’œuvre va hériter des attributs du sacré. Chez Schiller, par exemple, elle est : « comme l’univers un être autonome, un organisme qui n’obéit qu’à sa propre législation, c’est à dire à la règle de la beauté. […] Ce sont les artistes qui révélèrent à l’humanité dans les symboles de la beauté les grandes idées métaphysiques, religieuses, morales, civilisatrices dont elle a vécu. Ils conçurent la divinité comme l’incarnation de toute beauté […] Il faut, pour que nous proclamions [un objet] beau, que sa forme paraisse jaillir de son autonomie et résulter du principe intérieur de son existence[22]. »

Nul homme n’a prononcé de parole plus sublime que le mot de Kant : détermine-toi toi-même. Cette grande idée de l’auto-détermination nous est reflétée par certains phénomènes de la nature et nous l’appelons beauté.[23]

Aussi l’art est-il le paradigme de la libre détermination et si la modernité le fait inexorablement se « survivre dans autre chose que lui-même », c’est en l’assimilant au concept de création, dont la portée théologique en soutient l’harmonie telle une basse continue d’organum. Avec l’art, l’homme se fait Dieu et l’artiste devient roi. Marie-Alain Couturier, qui devait s’y connaître en la matière exprimait ainsi la chose :

Pendant des siècles et pour l’immense majorité des hommes l’art n’a été que sacré […]

C’est quand [la] fonction « sacrée » de l’art eut disparu parmi nous, que l’œuvre devint elle-même et pour elle même un absolu, une forme vicariale du sacré. Bien loin que la doctrine de « l’art pour l’art » soit une trouvaille de dilettante, elle est une sorte de réaction religieuse. Les maîtres de l’art moderne ont vécu et travaillé « comme des saints ».

Comment ne pas se rendre compte cependant que l’œuvre à la fois autonome et séparée du reste du monde est l’exacte pendant de la marchandise fétiche, qui la double sur son envers. Michelet remarque le caractère contemporain de leur opposition :

L’art est presque un culte, une religion nouvelle qui arrive bien à propos, quand les dieux s’en vont et les rois aussi. L’argent même, ce pouvoir de notre temps, est forcé de reconnaître une force rivale.[24]

Sous la loi de l’argent, la loi de l’échange, la marchandise vulgaire s’étale dans les grands magasins, les passages et les expositions universelles, où sa valeur d’usage passe au second plan. Ces lieux nouveaux sont de véritables « centres de pèlerinage de la marchandise fétiche », selon Walter Benjamin pour qui la valeur d’exposition prend le pas sur la valeur cultuelle. Dans ce monde moderne, le flâneur de Baudelaire, véritable explorateur d’une nouvelle forme du sacré, sait priser

la valeur inestimable de la nouveauté. La nouveauté, représente cet absolu qui n’est plus accessible à aucune interprétation, ni à aucune comparaison. Elle devient l’ultime retranchement de l’art. […] Le nouveau est une qualité indépendante de la valeur d’usage de la marchandise. Il est à l’origine de cette illusion dont la mode est l’infatigable pourvoyeuse.[25]

Cet explorateur « d’un infini que j’aime et n’ai jamais connu[26] » vit une passion christique. Le ciel au prix de la terre. L’artiste devient surface sensible, appareil enregistreur. « […] la grande poésie est essentiellement bête, elle croit, et c’est ce qui fait sa gloire et sa force[27]. »

Mais ce qui est nouveau est qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. L’auteur arpente les idées reçues. L’artiste n’interroge le lieu que dans son abstraction, en tant que type ; il ne quadrille que des sites toujours déjà touristiques ; il ne pénètre dans l’église que quand elle a été restaurée ou bien quand, ruine, elle n’est déjà plus que l’ombre d’elle-même. Benjamin remarque que le domicile du collectionneur préserve l’art de la contamination avec la marchandise (au même titre que le musée).

L’intérieur est l’asile où se réfugie l’art. Le collectionneur se trouve être le véritable occupant de l’intérieur. Il fait son affaire de l’idéalisation des objets. C’est à lui qu’incombe cette tache sisyphéenne d’ôter aux choses parce qu’il les possède, leur caractère de marchandise.

Si la clôture du musée, la recherche intrinsèque du nouveau, l’intérieur du collectionneur (il faudrait aussi parler de l’atelier de l’artiste et de sa propre différence, depuis le mythe de la bohème) sont autant de figures du retranchement de l’art, elles sont toutes hantées par leur statut de réserve : ce sont des figures d’ombres[28]. En l’inscrivant dans la répétition, la réserve transforme l’œuvre-objet en fantôme. Dans la série homogène qu’il ordonne, le musée rêve les tombeaux profanés. Il efface tous les topoï particuliers, tout ce qui pouvait avoir un caractère local. Dans le musée, les tombeaux meurent une deuxième fois, et Valéry note « l’horreur sacré » qui le saisit à parcourir ces lieux silencieux. L’art vient désormais après. « Travailler des images reçues c’est diviser une communauté de vues pour construire une perception inattendue qui est vision de “voyant” ou de “visionnaire” ». Cette langue étrangère est celle de la « société des auteurs » commentée par Foucault à propos de Flaubert, celle que Courbet veut fixer dans son Atelier. Une société dont la résidence est bel et bien le musée, l’exposition.

Contre la théorie de l’ubiquité, qui va de pair avec la loi de l’échange, Étienne Gilson[29] a fait remarquer qu’un tableau en tant que chose a une existence actuelle, un être-là, un Dasein dont la duplication n’est pas possible, et, que du point de vue esthétique, cette existence est discontinue. Ce mode d’être, qui nécessite une actualisation renouvelée (retournée, démontée, remisée l’œuvre n’existerait pas), élargi, vaut pour tous les « ici et maintenant » à quoi peut se résumer l’espace-temps de bien des œuvres actuelles. Partant de là, Philippe Minguet[30] en vient à définir paradoxalement le propre de l’art par son aptitude à la reproductibilité indéfinie qui la rendrait « digne d’exister en tout temps et en tout lieu dans la seule mesure de son excellence propre ». L’œuvre serait chez elle n’importe où, en raison même qu’elle subsiste (et pourvu qu’elle résiste faudrait-il ajouter !) L’ubiquité, conçue comme un surcroît d’être, comblerait la vocation d’éternité. L’argument laisse septique. Quand elle sort de l’institution et s’aventure à la recherche de contextes « forts », une église par exemple, sort-elle jamais en définitive du débat qui l’anime et agite la scène artistique (la société des auteurs) ? Ayant lieu n’importe où, ailleurs, elle ne peut que se dédoubler selon le regardeur, son origine sociale, sa tournure d’esprit du moment, bref « l’univers de croyance » dans lequel est pris l’énoncé particulier, momentané qu’on proférera sur elle : elle s’échouera au bord du chemin du touriste de passage, parmi les innombrables curiosités, toutes interchangeables, qui le sollicitent ; ou bien elle animera la réflexion artistique, qui en appréciera l’écart du haut de sa réserve. Entre les deux, nulle dialectique.

Aurae templum

L’art, aussi pathétiquement qu’il fût à la recherche d’un espace autre, devait inévitablement rencontrer le problème de l’architecture sacré. On comprend le parcours de Matisse tel que le commente le père Marie-Alain Couturier :

Ces espaces illimités, ces prolongements infinis qu’il cherchait, il ne pouvait les trouver que dans un monument lui-même ouvert à des espaces spirituels où la vie de l’homme ne connaît plus de limites, ni dans l’étendue ni dans le temps.[31]

De bonnes âmes ont milité pour un renouveau de l’art sacré. Le vaudois Alexandre Cingria avait diagnostiqué sa décadence[32]. Il animera la société Saint-Luc. De leur côté, Maurice Denis et Georges Desvallières fondaient à la fin de 1919 les Ateliers d’art sacré. Les chantiers du cardinal Verdier commenceront en 1932. On connaît le rôle insigne du père Couturier, les réalisations d’Audincourt, d’Assy, de Ronchamp, de Vence… Le père Pie-Raymond Régamey codirecteur de la revue d’Art Sacré a pu écrire :

N’est-ce pas l’essence même du sacré d’être séparé, mis à part de tout le reste ? Et en second lieu cette séparation n’est-elle pas inéluctable aujourd’hui, où le monde est paganisé ? […] Mais la fonction des arts aujourd’hui, si elle prétend à être sacré, n’est-elle pas au contraire de signifier la rupture avec le monde profane ? Sinon, la perversion matérialiste […][33]

Question de rupture, l’art s’y connaît, et peut répondre présent ! Si l’on s’arrête au fait que l’entreprise éperdue de sacralisation de l’art se découvre en tous lieux, dans les métamorphoses de son topos, on en conclura que l’âme du père Régamey peut dormir en paix. Le programme de l’art sacré est entre de bonnes mains ; il se poursuit là où on ne l’attendait pas ! « Console-toi, dit Pascal, tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé. » Le musée, temple de l’aura, chassé, l’aura du temple revient au galop. Le jeu qui relance le passage d’un topos à l’autre, et qui donne à la modernité son visage changeant, ce jeu se structure d’une case vide qui se déplace.

Le topos est toujours à re-former. À la perte du sens (« le désert croît »), l’art oppose le désert de sa Chartreuse. Mais il faut lui attribuer l’éloge inverse de celui que la papauté adressait à la Grande : semper reformata, quia semper deformata[34]. La sainte quête se mort la queue : du lieu de l’œuvre on passe à celui du musée ou au White Cube, de celui-ci à la recherche d’un site, du site on en revient à l’autonomie de l’œuvre ou bien on s’aperçoit qu’on n’a pas quitté le camp retranché, et ainsi de suite… Il n’y a pas de site de l’art moderne. Le site manque toujours à sa place. Là-dessus l’art ne peut que (se) mentir.

Ce qui distingue les très grands artistes de ceux qui sont seulement de bons artistes, a écrit le P. Couturier, c’est par-dessus tout une conscience héroïque, une acceptation totale et quotidienne des plus grands risques, une insatisfaction obstinée.[35]

– l’insatisfaction obstinée d’un Don Quichotte qui, ne tenant pas en place, est parti à la recherche du temple perdu. Mais dans son combat héroïque contre le présent désenchanté, les armes du passé sont émoussées. Reste la mauvaise foi. À l’entrée des nouveaux lieux saints, est gravé un argument de ce tonneau : « on a perdu les clés du temple, d’ailleurs il est en restauration, de toute façon les plans ne sont pas les bons ».

II.

Un attracteur étrange

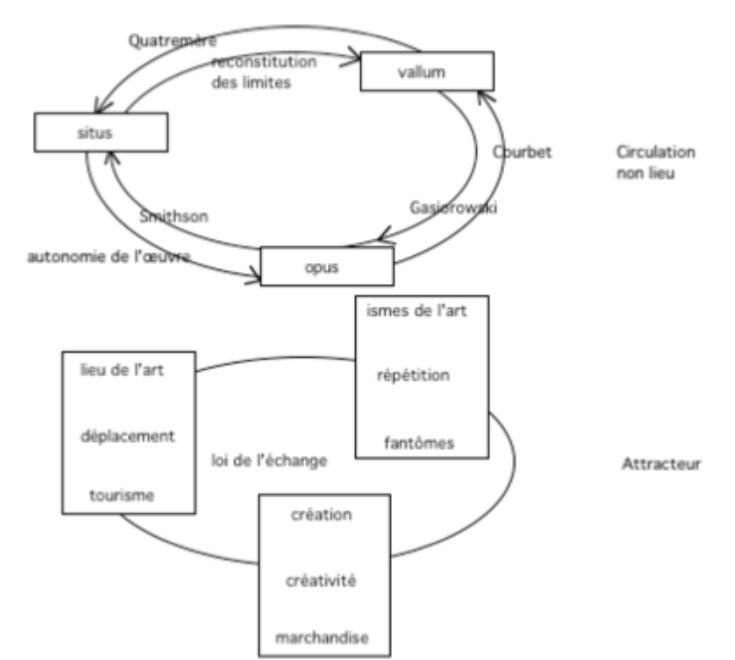

Et maintenant voici un schéma :

Description du plan de circulation :

Description du plan de circulation :

– Vallum, situs et opus sont d’abord posés comme d’hypothétiques points fixes formant cercle.

– Ce cercle est agité par des mouvements en tous sens : Courbet qui vise la cathédrale va de l’opus au vallum ; Quatremère critique le vallum au profit du situs ; Gasiorowski quitte le vallum pour l’opus, mais en fait retrouve un autre vallum, et parcours donc un trajet aller et retour ; le Land Art va bien sûr de l’opus au situs, mais Buren montre qu’il échoue en définitive dans le vallum ; etc. Au passage d’une position à l’autre répond toujours un trajet inverse effectué par un autre acteur. Au plan global, la réversibilité est la loi à laquelle est subordonnée n’importe quel motion. L’historiographie ici n’est pas de mise. Le plan de circulation avec son cercle et ses vecteurs décrit une situation structurelle. Il rend compte globalement d’un problème de l’art dans la modernité. Les oppositions de tel acteur à tel autre à un moment précis prennent leur sens à l’intérieur de cette structure générale.

Description du plan de l’attracteur :

– À chaque point du triangle supérieur correspond une instance au plan de l’échange : l’œuvre d’art trouve sa chute dans l’objet marchand interchangeable, le situs dans la touristification généralisée, le vallum de l’art dans les champs séparés qui constituent la société.

– Le plan inférieur fonctionne comme un attracteur. C’est lui qui relance les mouvements qui agitent le plan supérieur : le refus du mélange chez Courbet s’énonce clairement comme une stratégie de production de la valeur ; l’activité la plus secrète de Gasiorowski finit par être commercialisée après sa mort ; tous les situs se valent du point de vue de l’agence de voyage ; la plus haute idée de l’art pour l’art se trouve caricaturée dans le style académique international diffusé par le marché de l’art ; les actions les plus héroïques, les plus exotiques engendrent de la plus-value ; les avant-gardes en multipliant leurs valla ne peuvent que les dissoudre, en reconstituer d’autres, et s’épuiser à combler un puits sans fond ; etc.

Ce qui sépare les deux plans, celui de l’art et celui de la marchandise, n’est ni plus ni moins que la coupure établie par la modernité entre l’art et le reste. Si ce schéma est un bon modèle, il indique quelque chose de la sorte : que le caractère religieux, inconscient, de la quête du lieu de l’art possède comme un moteur extérieur qui en relance le parcours circulaire. Le monde des objets est sujet à une oscillation verticale qui caractérise les changements d’intensité du désir investi ; quand une instance supérieure chute au plan inférieur (obsolescence), le désir se fixe ailleurs, entraînant la mise en mouvement du plan supérieur. Ce que l’on perçoit confusément, à travers ce modèle, est la sourde relation unissant, dans la modernité, la quête du lieu de l’art à celle de n’importe quel ailleurs, de n’importe quel objet, le désir d’utopie au désir commun d’hétérotopie.

Notes

[1] Psychologie de l’art, tome 3, La monnaie de l’absolu, Genève, Skira, 1950, p. 126-129.

[2] Brian O’Doherty, Inside the White Cube, the Ideology of the Gallery Space, Santa Monica, San Francisco, The Lapis Press, 1986 (d’après des articles publiés in Arforum, New York, 1976).

[3] Créative intuition in art and poetry, New York, Pantheon Books, “The A. W. Mellon lectures in the fine arts”, 1953. (L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, trad. Henry Bars, Georges et Christine Brazzola, Paris, Desclée De Brouwer, 1966, p. 7.)

[4] Yve-Alain Bois, « Exposition : esthétique de la distraction, espace de démonstration », in Les Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 29, Paris, 1989, p. 60 sq. Dans tout ce développement je suis les analyses de cet auteur.

[5] Pierre Joseph Proudhon, Du principe de l’art et de sa destination sociale, Paris, Garnier, 1865, p. 1-3 et 278.

[6] Lettre à Alfred Bruyas du 28 mai 1867, publiée in L’Olivier, Nice, septembre-octobre 1913 ; reprise in Pierre Courthion, Courbet raconté par lui même et par ses amis, tome 2, Genève, Pierre Cailler, 1950, p. 107.

[7] André Malraux, Psychologie de l’art, tome 1, Le musée imaginaire, Genève, Skira, 1947, p. 14 sq.

[8] Idem, ibid., p. 154 sq.

[9] Jean-Louis Déotte, Le musée, l’origine de l’esthétique, Paris, L’Harmattan, 1993.

[10] Paul Valéry, « Le problème des musées », Pièces sur l’art, Paris, Gallimard, 1934.

[11] Michel Enrici, « Identification d’un artiste », in Gérard Gasiorowski, cat. de l’exposition, Paris, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, p. 58-103.

[12] Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, Paris, 1815. (Nouv. édit., Paris, Fayard, 1989, p. 68 sq.)

[13] Lettre sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, Paris, 1836. (Nouv. édit., op. cit.)

[14] Edouard Pommier, « Quatremère de Quincy et la destination des ouvrages de l’art », in Les fins de la peinture, sous la dir. de René Desmoris, Paris, Desjonquères, p. 46.

[15] Der Ursprung des Kunstwerkes, conférences de 1936, in Holzwege, 1950. (Chemins qui ne mènent nulle part, trad. François Fédier, Paris, Gallimard, 1962, p. 30 sq.)

[16] Daniel Buren, Limites critiques, Paris, Yvon Lambert, 1970.

[17] Michel Enrici, op. cit., p. 93.

[18] Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre, [1794]. (Rééd. Paris, José Corti, 1984.)

[19] L’instauration philosophique, Paris, 1939, p. 67.

[20] Ad Reinhardt, « Abstract art refus », in Contemporary American Painting, cat. de l’exposition, Urbana, University of Illinois, 1952.

[21] Idem, « 25 lines of words on art statement », It Is, New York, printemps 1958.

[22] Robert Leroux, Introduction à la traduction française de : Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Paris, 1943, p. 32 sq.

[23] Schiller, Lettre à Körner du 18 février 1793, in Kallias, 1847.

[24] Jules Michelet, Histoire de la révolution française, Paris, Chamerot, 1847-1853.

[25] Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, exposé de 1939. (Repris dans le volume du même titre, Paris, Le Cerf, 1989, p. 55.

[26] Baudelaire, « Hymne à la beauté », Les Fleurs du mal, Paris, 1861.

[27] Baudelaire, « Prométhée délivré, par L. de Senneville », compte rendu, Le Corsaire-Satan, février 1846.

[28] Cf. Joan Borrell, L’artiste roi, Paris, 1990, notamment le chapitre. V « Palimpsestes, fantômes et revenants », p. 307 sq. ; je m’appuie sur ses analyses dans ce paragraphe.

[29] Peinture et réalité, Paris, 1958, p. 19 sq.

[30] Sens et contre sens de l’art, Bruxelles, 1992, p. 50.

[31] In L’Art Sacré, juillet-août 1951.

[32] La décadence de l’art sacré, Les Cahiers vaudois, Lausanne, 1917.

[33] Art sacré au XXe siècle ?, Paris, Le Cerf, 1952, p. 31.

[34] « Cartusia nunquam reformata, quia nunquam deformata », cité par Léon Bloy, Le Désespéré, Paris, Soirat, 1886.

[35] L’Art Sacré, novembre 1951 ; cité par P.-R. Régamey, op. cit.