Supports/Surfaces et la neutralisation du contexte

(Publié in Supports/Surfaces, Actes du colloque (auditorium Colbert, Bibliothèque nationale de France, 24 juin 1998), sous la dir. d’Éric de Chassey, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, 2000, p. 59-74.)

Dans nombre de discours produits autour de 1968 sur la scène artistique – disons de 1966 à 1972 pour fixer une limite précise à l’enquête – les mots « contexte », « cadre », « limites », « référence », « champ », « système » reviennent comme des leitmotive (par exemple dans les textes et déclarations d’artistes aussi différents que Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Victor Burgin, Dan Graham, Hans Haacke, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Art & Language, etc.) J’ai tenté ailleurs [1] de reconstituer la sorte de discussion implicite, tournant autour de la question du contexte de l’art, qui a alors lieu, et de montrer en quoi les artistes avec leurs moyens ont accompagné une réflexion sémiotique donnant de ce concept une nouvelle formulation. Certains des participants du groupe Supports/Surfaces, tous appartenant au noyau constitutif du sud, vont prendre part à cette discussion implicite. La position qu’ils ont adoptée, très singulière, mérite d’être commentée.

Champ iconique et champ spécifique

Si l’on devait citer un concept à l’élaboration duquel Supports/Surfaces a apporté une contribution ce serait plutôt celui de « champ », « contexte » étant davantage débiteur de Daniel Buren. Je ne veux pas parler de l’expression « champ social » qui traîne un peu partout dans les textes de Supports/Surfaces, mais d’analyse sémiotique de l’image. Il se trouve en effet que c’est en 1966, peu avant les faits qui nous occupent, que « champ » – concept déjà utilisé par le psychosociologue Kurt Levin – est transformé en concept sémiotique par Meyer Schapiro dans sa célèbre étude « On some Problems in the Semiotic of visual Art, Field and Vehicle in Image-Signs [2] ». Tout le texte dont l’ambition avouée est l’analyse des « éléments non mimétiques du signe iconique » retentit des échos de l’expressionnisme abstrait américain (avec les caractéristiques mises en évidence par Greenberg : la planéité, les grands formats, les champs colorés, la présence…), qui en avait préparé le terrain tant intuitivement que théoriquement. Schapiro, qui donne une portée sémiotique à un paradigme manifestement pictural, insiste sur sa détermination culturelle.

C’est justement ce champ, en tant que paradigme idéologique ayant une portée culturelle non restreinte au domaine pictural, que va explorer Supports/Surfaces, en développant une entreprise conçue en un premier temps comme une « pratique-théorique » – terme emprunté à Louis Althusser –, puis formulée en « déconstruction » – terme qui vient, lui, de Jacques Derrida, et dont l’adoption est plus ou moins consommée en 1970.

« Peinture et “réalité” » de Marcelin Pleynet [3] est, selon Jean-Marc Poinsot, un des premiers textes à questionner la peinture comme une activité de l’ordre de la connaissance, et s’appuie pour ce faire sur la coupure épistémologique établie par Althusser entre objet réel et objet de connaissance ; il en fait remonter la rédaction à la fin de 1969, et y voit « les bases d’un débat qui a largement été repris par Daniel Buren dans “Repères” [janv. 1971…] et par L. Cane et D. Dezeuze dans leur texte commun “Pour un programme théorique pictural” [mai 1970] [4] ». Ce texte s’ouvre sur l’examen de ce qu’il en est, dans le champ spécifique de la peinture, de l’entreprise de déconstruction du logocentrisme initiée par Jacques Derrida. Appliquée à la peinture, la déconstruction pour Pleynet doit porter sur la relation spéculaire. Rappelons pour mémoire que l’analyse derridienne est publique au moins depuis 1965, date de la première esquisse d’une « grammatologie [5] ». Il est pour l’heure difficile de savoir comment le mot d’ordre de déconstruction s’est exactement diffusé chez les artistes. On trouve chez Daniel Buren des références à Althusser et à la déconstruction – Derrida n’étant pas cité – dès octobre 1969 dans Mise en garde. Mais, dans le cas de Buren comme dans celui de Pleynet, il s’agit de textes publiés d’abord à l’étranger. (Celui de Buren paraîtra en français avec des rajouts dans le premier numéro de VH 101, au printemps 1970 ; celui de Pleynet, en 1971, en appendice à L’enseignement de la peinture.) En tout cas la diffusion de l’idée est certaine. Elle donne corps à ce qui s’était d’abord pensé à travers le concept althussérien de pratique-théorique, et permet d’organiser un programme dont la formulation est acquise bien avant la publication de « Pour un programme théorique pictural ». On trouve par exemple sous la plume de Patrick Saytour, dans le recueil Support-Surface (ARC, automne 1970), le passage suivant :

« Avec la déconstruction

– de la forme par son non-emploi (châssis, pliage) ou par sa répétition avilissante

– de la couleur par sa non-utilisation (transparence) ou sa non-valorisation (usage limité et répété de couleurs primaires)

– du format, par l’utilisation de surfaces démesurées et illisibles globalement, comportant des réserves, ou extensibles

– du cadre de présentation par le refus de tout lieu pictural privilégié […][6] »

Dans le même recueil, Daniel Dezeuze, envisage une « stratégie globale de déconstruction des formations idéologiques », et en vient à évoquer une « science des surfaces ». De telles déclarations d’intentions théoriques semblent donner la réplique au texte schapirien. Un même horizon de préoccupations a manifestement été investi par la sémiotique et par l’art au même moment.

« Peinture et “réalité” » de Pleynet récuse également toute assimilation de l’art au réel (en réponse au titre et au propos de l’exposition L’art du réel, que venait de présenter le Centre national d’art contemporain). Il y a certes le précédent de la distinction althussérienne entre objet réel et objet de connaissance, mais d’autres voix se sont fait entendre pour mettre en doute la notion de réel. En 1968, par exemple, Barthes publie une courte étude, « L’effet de réel [7] », dans laquelle il parle de « l’illusion référentielle ». (Dès 1966, Greimas insistait sur la « clôture de l’univers sémantique », refusait la « dimension supplémentaire du référent », et réduisait les contextes non linguistiques de la communication à des « ensembles signifiants hétérogènes [8]. ») De Buren à Pleynet, en passant par les acteurs de Supports/Surfaces, nombreux sont alors ceux qui partagent, avec Althusser et Derrida, une même façon de circonscrire une clôture absolue, celle du langage ou de l’idéologie, élaborent une stratégie en vue d’ouvrir une brèche, et participent ainsi largement de ce que Luc Ferry et Alain Renaut ont appelé depuis l’« heideggerianisme français [9] ».

Pratique théorique ou déconstruction, le mot d’ordre est donc plutôt de s’intéresser au texte qu’au contexte – un mot d’ordre implicite, qui prend à contre-pied les attitudes politiques ayant cours dans le climat qu’on sait autour de 1968. Dezeuze critiquera ainsi, en mai 1970, les artistes qui se préoccupent du contexte socio-politique :

« […]dans les analyses hâtives de la situation de la peinture aujourd’hui, c’est la circulation externe, culturelle “sociologique” qui est mise en cause, mais nullement le processus spécifique de production qui est la peinture dans sa différente grammaire [sic] et ses différentes combinaisons. [10] »

Sorties

Or, en dépit d’un tel programme de déconstruction du champ pictural, qui semble vouloir s’en tenir à une sémiotique intrinsèque, le groupe d’artistes qui constituera le premier noyau de Supports/Surfaces va affronter un temps le problème du contexte. Rappelons brièvement les faits, même s’ils sont connus. En 1969 et 1970 ont eu lieu dans le sud de la France des manifestations en plein air dont il est généralement admis qu’elles appartiennent à la préhistoire du groupe. On connaît ainsi les vues de la manifestation suscitée par Jacques Lepage à Coaraze, dans l’arrière pays niçois, en juillet 1969, avec les toiles libres de Claude Viallat suspendues telles des bannières dans les rues du village, ou encore celles des différents travaux exposés en plein air, l’Été 70, par Dezeuze, Pagès, Saytour, Viallat et Valensi, dans divers lieux de la côte méditerranéenne : les plages de Maguelone et de Villefranche, une crique de Banyuls, une carrière d’Aubais, une place de Céret, une forêt et la garrigue près de Nice, un pré à Levens, une rue du Boulou, le lit du Paillon à Cantaron… Ces deux références suffiront à notre réflexion. J’en laisse de côté d’autres plus isolées. Je ne commenterai pas non plus les Restructurations de Noël Dolla, à la cime de l’Authion ou ailleurs, sa « trace repère », en tant qu’inscription dans le paysage, se rapprochant plutôt du Land Art.

Les manifestations qui nous intéressent ont visiblement donné lieu à un débat, qui à première vue s’est situé exclusivement sur le plan politique. Daniel Dezeuze publiera en mars 1970 un texte dans lequel il critique la désertion des lieux culturels par les artistes du Land Art, tout en distinguant l’expérience de Coaraze.

« L’on peut assister ces temps-ci à une volonté plus ou moins confuse de la part de la peinture dite d’avant-garde de déserter (au sens propre du terme pour certains puisque c’est dans les déserts qu’ils développent leurs travaux) les réseaux culturels traditionnels, ou alors de les contester radicalement.

« […Or], les “lieux culturels” continuent à exercer leur contrôle actif dans la mesure où ils s’assurent de la diffusion du témoignage photographique ou filmé des interventions de l’artiste dans des lieux isolés, vierges de tout commerce humain (le désert), ou banals de trop de commerce humain (la rue). Aussi, la “transgression culturelle” ne peut-être ici qu’illusoire dans la mesure où elle est neutralisée par l’usage du document et de sa diffusion dans les revues qui sont autant de catalogues dressés des marchandises à la disposition de l’éventuel client »

« […]l’expérience de Coaraze ne fut pas un élan vers un mythique “maquis” culturel, mais le déploiement, au sens strict du terme, de diverses énonciations dans un ordre spécifiquement pictural, qu’on ne saurait isoler, s’il s’avère productif, des autres forces transformatrices qui agissent actuellement à différents niveaux dans notre pays. [11] »

Daniel Buren, qui vise les « travaux de Michael Heiser, Denis Oppenheim, Smithson et quelques autres », stigmatise au même moment, dans VH 101, les

« […]artistes “naturalistes” qui, s’étant malencontreusement trompés de support, croient et voudraient faire croire qu’ils ne font plus de peinture de chevalet et sortent du système ! Dans leur cas, plus que jamais, le “tableau” dans toute son horreur métaphysique/anecdotique/illusionniste fait un retour glorieux et le “système” en perdition reprend courage et se fait une nouvelle jeunesse. [12] »

(Il reprendra cette diatribe dans Limites critiques publiées en décembre de la même année chez Yvon Lambert.) Pas plus que chez Buren on ne trouvera chez Supports/Surfaces de traces d’actions extérieures réifiées en œuvres pour l’espace de la galerie et du musée (photographies, textes, cartes, etc.).

Dans le même texte de mars 1970, Dezeuze répond aussi par avance au reproche possible de récupération : celle-ci est certes due à « l’impuissance de la pratique picturale à opérer sur des réalités économiques et sociales », mais il est cependant vain de la dramatiser :

« […]la problématique du « contexte culturel » fait jouer un pseudo-radicalisme à de faux radicaux […] »

Car en définitive il faut envisager la peinture comme « une activité ayant un niveau spécifique ». Il sauve l’art des effets du contexte au nom de son pouvoir de résistance en tant qu’activité ayant lieu « dans l’ordre du savoir », conformément à ce qu’avait avancé Pleynet dans le texte précité. (Rappelons que dans Shmeiwtikh, paru en 1969, Julia Kristeva attribue le même pouvoir aux « pratiques signifiantes ».) Bref, si l’on s’en tient à la déconstruction du spéculaire, il n’y a pas lieu de poser isolément le problème du contexte culturel.

La réflexion politique porte également sur les rapports du champ spécifique où œuvrent les artistes au reste du champ social. Ainsi, durant l’Été 70 :

« L’expérience consistait à :

« 1° Déposer systématiquement notre travail dans un nombre de lieux théoriquement limité, afin d’analyser les effets de l’environnement sur les pièces présentées.

« 2° Placer ce travail au milieu d’un public dont la présence ne dépendait pas de notre venue, non averti de nos intentions, et qui restait libre de percevoir ou d’ignorer notre démarche. [13] »

Pour Saytour, auteur des lignes qui précèdent, l’ignorance d’une partie du public est programmée, assumée, ce public restant libre. L’opposition dialectique entre les tenants d’une « pratique spécifique » (incluse dans le champ de la connaissance) et ceux qui en sont extérieurs rappelle ce que dit Buren, dans « Mise en garde », du « questionnement fondamental » opéré par un « produit » placé en extérieur qui puisse être à la fois « sans intérêt aucun pour le badaud » et « intéressant […] pour le spécialiste ».

Neutralisations

Marcelin Pleynet, dans l’entretien qu’il vient d’accorder à Éric de Chassey (catalogue du Jeu de Paume), insiste sur le fait que les expositions en plein air ont été le fait des artistes les moins politisés – ce qui est peut-être vrai – ; il les réduit à un acting out, à « quelque chose qui surgit spontanément et empiriquement et éprouve le besoin de marquer le terrain » – ce qui est plus discutable. Il me semble au contraire que la rationalisation de ces expositions n’est pas secondaire (comme dans un acting out), qu’elles ont une portée théorique sinon délibérée, du moins tout à fait nécessaire.

Dès février 1970, Patrick Saytour doute de l’intérêt de poursuivre les expériences d’exposition en extérieur. Qu’il participe néanmoins aux expositions de l’été de la même année n’est pas une palinodie ; il le fait en vertu d’une argumentation dont il faut comprendre la portée :

« Je pense que notre peinture est aussi peu à sa place dans une galerie qu’en plein air. Si l’espace nous intéresse actuellement comme moyen de libération, systématiser le procédé et concevoir notre peinture en fonction de l’extérieur – comme d’autres concevaient la leur pour la galerie – serait une erreur de parcours.

« Pour qu’elle garde son autonomie par rapport à l’environnement, il faut, à la limite, qu’elle ne soit chez elle nulle part. [14] »

La peinture, chez elle nulle part, peut donc être en droit n’importe où, et cela à cause même de son autonomie. Dans le recueil de l’ARC, la même argumentation est reprise par Saytour :

« [déconstruction] du cadre de présentation par le refus de tout lieu pictural privilégié. Il a été fait une peinture en fonction du mur, de l’habitat, de la galerie. Chaque fois que nous utilisons le plein air, ce n’est pas afin d’agir sur le paysage d’une manière identique à ce qui a pu être fait dans ces lieux traditionnels, mais de faire une peinture embarrassante, délivrée de ses rapports avec l’environnement – ce que l’on dispose [correction manuscrite : dépose] et non que l’on expose – sans référence autre qu’elle-même et la place qu’elle occupe historiquement. »

Par Viallat :

« La mise en condition (présentation) d’un quelconque travail est la mise en évidence de celui qui l’a fait.

« Un inter-échange s’instaure quels que soient le lieu, les conditions de présentation et l’œuvre. »

Et par Valensi :

« Possibilités de présentations non assujetties à un lieu, mais aux conditions physiques du travail. »

Dans le recueil souvenir de l’Été 70, publié en 1971, Saytour et Valensi (dont les textes mériteraient d’être cités en entier) substituent le terme « déposition » à « exposition » :

« Le travail de mise en déposition (anciennement Exposition) » (Valensi)

« Les dépositions duraient au minimum une journée et au maximum quatre. Elles n’étaient préparées ou entourées par aucune publicité. » (Saytour)

Viallat écrit un long texte parfaitement explicite qui fait également bien comprendre le caractère délibéré, tout à fait pensé, des expériences en plein air [15] :

« Le fait de montrer indifféremment le travail dans les lieux publics intérieurs ou extérieurs, dans une galerie ou un musée met ces différents modes d’exposition sur un même plan.

« Les lieux où le travail est présenté n’ont aucune importance que d’être différents entre eux.

« Nous avons assujetti les qualités d’objets de nos travaux aux obligations des différents terrains, en plaçant au second plan la rigueur plastique qui conditionne leur fabrication. »

« Cela nous était possible car :

« 1° La présentation d’un objet nous paraît secondaire par rapport à son existence (parce qu’il est, il existe en tant qu’objet de connaissance et non seulement comme objet réel).

« 2° Que la rigueur qui régit sa fabrication n’impose pas un mode de présentation.

« 3° Que le fonctionnement, s’il est vrai suivant une réalité du matériau, doit aussi être véritable dans toutes les possibilités qu’il propose, puisqu’il dépend de ce même matériau. »

« Toutes les relations (inadaptation par rapport à un espace – organisation d’un espace – toile objet – toile relais, etc.) qui peuvent apparaître suivant l’un ou l’autre des lieux ou mode de présentation, sont possibles et évident[e]s donc réel[le]s (puisqu’[elles] sont inhérent[e]s aux qualités physiques de l’objet) mais aucun[e], [si elles] existe[nt] ne modifie[nt] la toile même dans sa raison et son existence, qui sont totalement autonomes. »

« 1° L’objet crée l’espace et l’espace crée l’objet, les deux se communiquent, s’interchangent, se valorisent et se détruisent.

« 2° N’importe quelle forme sur n’importe quelle surface conditionne cette surface, de même que la surface conditionne la forme qu’elle porte, qu’il en est de même pour une trame, une surface ou un volume dans l’espace. »

Que faut-il ajouter à cela ? Il est clair que les expositions en plein air furent tout sauf un acting out d’artistes de sud qui n’auraient accédé à la théorie qu’avec les lumières du nord. C’est bien en toute logique et de façon déclarée qu’ils entendirent démontrer que leur travail pouvait être « n’importe où ».

Tous les textes cités retentissent de cette affirmation martelée : l’indifférence de l’œuvre à l’égard du lieu. Ce n’est pas la même chose de ne pas se soucier du lieu (insouciance du tableau de chevalet classique) que d’asserter la neutralité du lieu à l’égard de l’œuvre présentée. L’intention signifiante est ici dans l’assertion de neutralité.

Affaire réglée

La neutralisation du contexte, par l’exposition des travaux « n’importe où », n’a pas à être affirmée ad vitam æternam ; le but n’est-il pas de s’attacher à déconstruire le texte ? Une fois la démonstration faite de l’indifférence de l’œuvre à l’égard du lieu, ne faut-il pas s’empresser de ne pas insister pour ne pas faire croire que là était l’essentiel ? De la même façon que l’affirmation laconique par Buren d’un « sont présentés des papiers rayés… » dans « Mise en garde » n’a d’autre but que de couper la peinture de toute référence, de dénier la structure de renvoi du signe plastique pour déporter la question vers le contexte, de même, mais en sens inverse, la dénégation du contexte par Supports/Surfaces ouvre la voie au questionnement pictural. Dans les deux cas l’instance retenue présuppose une dénégation initiale.

Le 17 février 1970, Saytour anticipe dans une lettre à Vincent Bioulès les critiques que Dezeuze publiera en mars (voir plus haut) :

« […]j’envisage la présentation de notre peinture dans un lieu public où le passage est obligatoire avec beaucoup de réticences. Je ne crois pas que nous fassions un grand progrès si, pour échapper du contexte de la galerie, nous nous retrouvons à la rue en train de décorer les villes et les villages. Il me semble que c’est exactement l’erreur à ne pas commettre car nous [ne] ferions que déplacer le problème. Ce qui est intéressant dans l’espace c’est son énormité : elle interdit qu’on s’y mesure, alors qu’on a pu faire une peinture en fonction du mur, de l’habitat et de la galerie.

« Le plein air est un terrain de manœuvre provisoire peut-être, mais qu’il ne faut pas manquer. Nous allons y chercher une peinture qui n’a [pas] plus sa place dans les rues de Montpellier que dans une galerie traditionnelle. Une peinture vraiment inconfortable, non adaptée au lieu où elle se trouve, capable de conserver son autonomie, de ne pouvoir s’inclure à l’environnement, non soumise au volume d’une pièce et pas davantage assujettie à la présence d’un paysage : une peinture embarrassante.

« J’ajoute pour mémoire, j’en parlais dernièrement à Claude [Viallat] que le fait d’imposer nos toiles, dans un lieu public, à des personnes qui ne désirent pas obligatoirement être sollicitées, est indéfendable moralement. Nous commettrions en multipliant ces présentations, cette même agression que nous subissons chaque jour par la publicité, qui prétend, elle, faire de la rue le musée du xxe siècle… car cette “avant garde” raisonne encore en terme de musée !… [16] »

Une peinture non adaptée au lieu où elle se trouve, c’est un assez beau programme ! (auquel du reste Buren aurait pu souscrire, lui qui a toujours été à mille lieues de la mésinterprétation du travail in situ selon laquelle il s’agirait d’œuvres créées « en fonction de l’espace »). Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux dates, l’affaire est donc réglée avant même que d’avoir eu lieu. C’est d’emblée plusieurs mois avant l’Été 70 que la décision de « ne pas poursuivre » était logiquement et explicitement programmée.

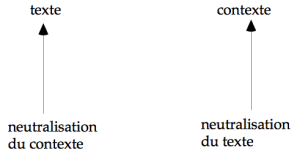

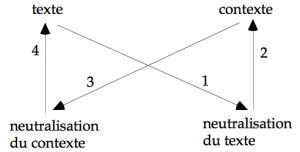

Lecture sémiotique

Il est tentant de comparer les positions à l’égard du contexte de Supports/Surfaces (version Été 70) et de Daniel Buren. Il semble à première vue que tout les oppose, Supports/Surfaces neutralisant le lieu pour mieux porter l’attention sur la textualité de l’œuvre, tandis que Buren neutraliserait le texte par la répétition, pour mieux développer la question du contexte. Or, la symétrie des deux neutralisations indique une certaine parenté.

La deixis positive constituée par l’implication aboutissant au texte fait pendant à la deixis négative dans laquelle l’implication aboutit au contexte, et la symétrie inversée semble parfaite. Elle ne fonctionne cependant qu’en surface et certains énoncés viennent en contredire l’ordonnance. On rencontre chez Buren (qui cite Michel Claura), parlant de son motif répétitif de bandes alternées de 8,7 cm de large, une assertion d’indifférence de l’œuvre à l’égard du lieu très proche de celle de Supports/Surfaces :

« […]la proposition en question “n’a pas de lieu propre” [17] »

D’autre part, la neutralisation du texte par la répétition existe aussi chez Supports/Surfaces, même si elle n’est pas aussi radicale que chez Buren et B.M.P.T. en général. Les artistes se connaissaient et les positions de départ sont assez proches. Il est possible de reconstruire l’enchaînement, qui est le même dans les deux cas, selon lequel des positions successives sont occupées. Tous deux partent d’un texte auquel est dénié, par la répétition, tout contenu sémantique intrinsèque (1) ; cela revient à poser implicitement l’appartenance de ce texte à l’ordre des choses communes (2) ; il faut bien pourtant maintenir une distinction, c’est-à-dire nier l’assimilation du texte au contexte (3) pour affirmer à nouveau le texte artistique (4), mais un texte précisément nouveau, riche alors de toutes les opérations de négation sur lequel il est bâti. La construction du texte artistique ainsi faite repose sur un ordre déterminé. Si d’un point de vue morphologique les instances du texte et du contexte, ainsi que leurs négations représentent des positions sémiotiques fixes, le passage de l’une à l’autre se fait selon un ordre narratif. Du point de vue morphologique les positions occupées se répartissent selon ce que les sémioticiens appellent un carré sémiotique. Il est étonnant de constater que sa mise en syntaxe s’effectue selon un huit, en toute conformité avec l’ordre canonique de mise en syntaxe, repéré par Greimas dans son analyse minutieuse des contes et des mythes.

Il y a bien une différence entre Supports/Surfaces et Buren, mais elle n’est que seconde par rapport à la construction première de ce texte d’un genre nouveau, lequel présuppose le parcours narratif qui vient d’être reconstitué.

Il y a bien une différence entre Supports/Surfaces et Buren, mais elle n’est que seconde par rapport à la construction première de ce texte d’un genre nouveau, lequel présuppose le parcours narratif qui vient d’être reconstitué.

Or, ce texte, qui se donnera ensuite comme textualité exposée et déconstruite (Supports/Surface) ou instrument d’analyse déconstruisant le contexte d’exposition (Buren), est avant tout un texte qui n’existe que sur fond de remise en question de la catégorie « texte » vs « contexte », et suppose le dépassement de leur opposition. Par rapport à cette opposition qualitative classique, le texte nouveau s’affirme être ni texte (au sens ou il aurait un contenu sémantique), ni déterminé par le contexte : ni l’un ni l’autre c’est-à-dire utopiquement neutre. Pour Supports/Surfaces, la déconstruction porte sur le texte pictural parce qu’il est paradigmatique de toute relation spéculaire. Analyser la peinture, c’est analyser toute l’idéologie, et il n’y a pas lieu de maintenir une instance contextuelle séparée. Chez Buren, la distinction tombe également, mais pour une autre raison. Son texte n’est pas uniquement la forme vide et neutre, outil d’investigation d’un genre nouveau, telle qu’il l’a définie. C’est aussi ce qui du contexte est comme incorporé dans le texte artistique par le geste de désignation. Dans les deux cas se trouve neutralisée l’opposition classique du texte au contexte, et rendue possible l’ambivalence à leur égard. Ce n’est que sur fond de cette neutralisation commune que se sont développés des énoncés divergents. Tout se passe alors, en surface, comme si une répartition implicite avait lieu, chacun s’occupant de l’instance que l’autre s’efforce de neutraliser, la neutralisation de surface ne portant plus sur la catégorie « texte » vs « contexte », mais sur l’un ou l’autre des termes. Chez Buren, on retient alors surtout que le texte est rejeté au profit du contexte, chez Supports/Surfaces, au contraire, que le contexte est abandonné au profit du texte, tandis que chez les tenants du monochrome, on repère une position occupée quelque part du côté du neutre. Ces distinctions ne peuvent avoir lieu que dans un second temps, après qu’ait d’abord été engendré le terme neutre, instrument de la « pratique théorique » ou de la « déconstruction », qui est un « texte » au sens de la théorie sémiotique. Une certaine théorie sémiotique, implicite, se développe donc à travers l’œuvre de ces artistes, même si elle est brouillée parfois par leur propre discours à prétention théorique.

Un autre point de comparaison concerne le problème de l’énonciation. Dans les deux cas, la façon dont sont présentes, dans l’énoncé artistique, des marques de l’acte d’énonciation diffère. Quand chez Daniel Buren les coordonnées spatio-temporelles sont clairement énoncées, au point même de constituer l’essentiel du message, il semble à première vue que, de celles-ci, Supports/Surfaces ne se soucie guère, qu’elles soient plutôt envisagées sur le mode général des « conditions historiques de production », et que cela aille se renforçant avec l’abandon des expériences en plein air. Là encore certains énoncés contraignent à affiner le schéma. À Anfo, en Italie, en août 1968, Claude Viallat n’a-t-il pas livré une toile flottante à sa dégradation sous l’effet conjugué du soleil et de la pluie ? Les Tuilages de Saytour, toiles exposées sur le toit de l’atelier, insistent aussi sur l’aspect duratif qui fait pencher tous ces travaux du côté de l’énonciation. Ces tentatives doivent être rapportées à un mot d’ordre qui circule dans le groupe et qui porte sur la « détérioration » volontaire des formes :

Un autre point de comparaison concerne le problème de l’énonciation. Dans les deux cas, la façon dont sont présentes, dans l’énoncé artistique, des marques de l’acte d’énonciation diffère. Quand chez Daniel Buren les coordonnées spatio-temporelles sont clairement énoncées, au point même de constituer l’essentiel du message, il semble à première vue que, de celles-ci, Supports/Surfaces ne se soucie guère, qu’elles soient plutôt envisagées sur le mode général des « conditions historiques de production », et que cela aille se renforçant avec l’abandon des expériences en plein air. Là encore certains énoncés contraignent à affiner le schéma. À Anfo, en Italie, en août 1968, Claude Viallat n’a-t-il pas livré une toile flottante à sa dégradation sous l’effet conjugué du soleil et de la pluie ? Les Tuilages de Saytour, toiles exposées sur le toit de l’atelier, insistent aussi sur l’aspect duratif qui fait pencher tous ces travaux du côté de l’énonciation. Ces tentatives doivent être rapportées à un mot d’ordre qui circule dans le groupe et qui porte sur la « détérioration » volontaire des formes :

« […]détérioration de la forme par déperdition, par répétition, de la couleur par solarisation […]détérioration d’une structure systématique. [18] »

Mais l’aspect duratif se rapporte à l’objet, et non aux coordonnées spatio-temporelles d’un sujet observateur. Sur ce point il faut bien évidemment rapprocher Supports/Surfaces d’autres artistes contemporains qui envisagent également l’œuvre selon ses qualités d’objet [19]. C’est ce point de vue qui fait dire à Viallat (qui conclut ainsi sa contribution du recueil-souvenir de l’Été 70) :

« Il ne peut y avoir de désaccord entre un « cadre » de présentation et un objet présenté.

« Il ne viendrait à personne l’idée de trouver une inadéquation entre un quelconque objet de l’espace et l’espace qui le porte. »

– les guillemets entourant le mot « cadre », étant sans doute une allusion à ce que dit Buren du « cadre de présentation ». Mais une telle déclaration ne doit pas tromper. Dans la présentation de l’objet, la présentification (l’acte d’énonciation) est bien là. Il faut pour s’en convaincre revoir les photographies des expositions de Supports/Surfaces au théâtre de Nice, et à celui de la Cité Universitaire de Paris en 1971. Le geste de l’exposition y a une importance que les présentations muséographiques font totalement perdre de vue. (Ainsi, celle de la collection du Centre Georges Pompidou, au Jeu de Paume, cette année ; l’exposition de 1991 au musée de Saint-Étienne était moins oublieuse.) Il ne s’agit cependant en aucun cas de l’exposition de l’exposition, mais bien de celles d’objets, à manipuler, aux formes changeantes, diversement perçus selon leurs dispositions. Tel est le paradoxe des expositions de Supports/Surfaces dans les années 1970-1971 : l’acte d’exposition est bien pris en charge par les artistes, mais le lieu d’exposition n’en devient pas pour autant signifiant. Indifférentes à ce contexte, les œuvres recueillent toute la signifiance. Elles sont bien modalisées selon le temps et l’espace, mais cette modalisation n’est pas assimilable à celle du contexte.

***

Si donc, pour Supports/Surfaces (version Été 70), le champ questionné demeure par excellence le champ pictural, ce n’est pas par méconnaissance des questions posées par le contexte, mais bien en connaissance de cause. La déconstruction qui s’attache à la peinture porte sur la relation spéculaire en général ; elle a donc la prétention d’avoir une portée qui atteint tout texte, tout contexte. Par stratégie on ne travaille que le paradigme, voilà tout. La polémique avec le contexte n’en est pas moins présente. Comme le dira Julia Kristeva :

« [Les] rapports contextuels ne se limitent pas à faire dépendre la signification d’un texte du fait qu’il en présuppose d’autres. Tout en obéissant à la fonction juridique du contexte, le nouveau texte vise à s’approprier le rôle juridique, à le posséder ; cela veut dire qu’il polémique avec ce qu’il présuppose […] [20] »

Supports/Surfaces (version Été 70) partage avec d’autres artistes dont les voies peuvent paraître totalement divergentes un même présupposé sémiotique. Quand il s’attache à la seule instance du texte, après avoir par souci analytique mis entre parenthèses celle du contexte, c’est sur fond d’une textualité généralisée. Il ne s’attache au champ pictural que parce qu’il fait figure de paradigme de toute relation spéculaire, que parce son texte est exemplaire de toute l’idéologie, de tout contexte. Il ne conçoit plus que la vieille opposition du texte à un contexte extérieur ait encore quelque validité. Il participe de ce vaste mouvement d’absorption des données contextuelles dans le texte même de l’art, mouvement contemporain d’une prise de conscience par la linguistique et la sémiotique du caractère construit de tout contexte.

Notes

[1]. Dans une étude sur « Le souci du contexte » rédigée pour le catalogue de l’exposition Face à l’histoire (Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 416-423), et dont seuls de larges extraits, sélectionnés par les organisateurs, ont été publiés.

[2]. « On some Problems in the Semiotic of visual Art, Field and Vehicle in Image-Signs », conférence, 2e colloque international de sémiotique, Kazimierz (Pologne), septembre 1966, publié in Semiotica, I, 3, 1969. Trad. franç. par Jean-Claude Lebensztejn, Critique, n° 315-316, août-sept. 1973.

[3]. Compte-rendu de l’exposition L’Art du Réel, in Art international, 1969. Repris en appendice de L’enseignement de la peinture, Paris, Le Seuil, 1971.

[4]. Supports-surfaces, Paris, Limage 2, 1983. Ce n’est pas de « Repères » (paru en janvier 1971), mais de la première version de « Mise en garde » (publiée en octobre 1969) que date la première référence de Daniel Buren à la déconstruction derridienne. Il semble donc, contrairement à ce que laisse supposer Jean-Marc Poinsot, qu’il n’ait pas attendu le texte de Marcelin Pleynet.

[5]. « De la grammatologie », in Critique, Paris, déc. 1965 – janv. 1966. Le livre du même nom sera publié en 1967 (Paris, Minuit).

[6]. Toutes les citations respectent la typographie des auteurs.

[7]. in Communication, n° 11, Paris, 1968.

[8]. Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 13-14.

[9]. Luc Ferry et Alain Renaut, La pensée 68 – Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Paris, Gallimard, 1985.

[10]. Daniel Dezeuze, « dans les analyses hâtives… », in catalogue abc Productions présente 100 artistes dans la ville, Montpellier, 1970.

[11]. Feuillet ronéoté distribué à l’occasion de l’exposition Dezeuze, Pagès, Saytour, Valensi, Viallat, Paris, Foyer international d’accueil de la Ville de Paris, mars 1970. Reproduit in Jean-Marc Poinsot, op. cit., p. 43-44.

[12]. Daniel Buren, « Mise en garde n°3 », VH101, n° 1, Paris, printemps 1970.

[13]. Patrick Saytour, « L’expérience consistait à […] », in Été 70 – Dezeuze Pages, Saytour, Valensi, Viallat, plaquette compte-rendu, s. l. n. d. [mai 1971].

[14]. Patrick Saytour, Lettre à Claude Viallat du 10-02-70, citée par Jean-Marc Poinsot, op. cit. p. 45.

[15]. Je ne suis pas certain de l’ordre des paragraphes, les feuillets libres inclus dans le dossier n’étant pas numérotés.

[16]. Lettre reproduite in catalogue 100 artistes dans la ville, op. cit.

[17]. « Mise au point », version réécrite et complétée de « Mise en garde » n° 1, Les Lettres Françaises, Paris, 17 juin 1970. Pour la citation de Claura, Buren renvoie au n° 1277 des Lettres Françaises.

[18]. Claude Viallat in catalogue 100 artistes dans la ville, op. cit. D’autres notations du même genre se trouvent dans les écrits rassemblés par Jacques Lepage (Travaux xiv, Geste, image, parole, Saint-Étienne, C.I.E.R.E.C., 1976, p. 53-74 (pour les écrits antérieurs à 1971)).

[19]. Cf. Arnauld Pierre, « Supports, surfaces, procédures, matériaux… », in catalogue Les années Supports/Surfaces dans les collections du Centre Georges Pompidou, Paris, galerie nationale du Jeu de Paume / centre Georges Pompidou, 1998, p. 25-32.

[20]. Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, 1974, p. 339.